「特集」アフリカ・コンゴの紛争激化 難民50万人、高まる人道危機 身近な鉱物争奪が引き金 日本も目を背けてはいけない

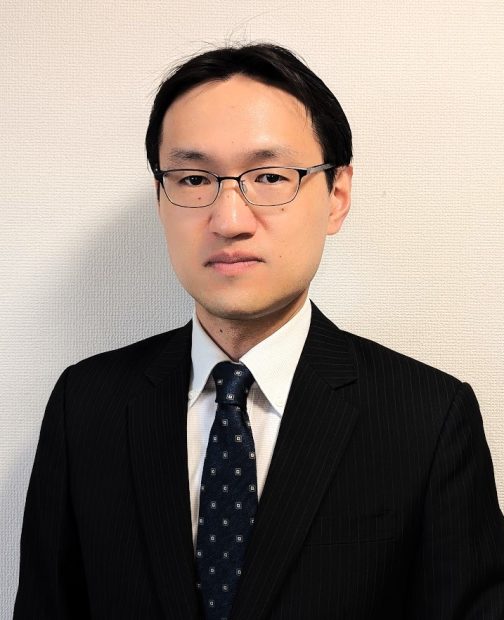

中檜 理

共同通信外信部記者

コンゴ民主共和国(旧ザイール)東部で1月以降、反政府武装勢力「3月23日運動(M23)」と政府軍の衝突が激化し、深刻な人道危機が起きている。少なくとも7千人が死亡し、50万人以上が避難民となった。政府軍は劣勢で、M23は主要都市を掌握して一方的に州知事を任命し、支配体制の確立を進めている。コンゴ東部にはスマートフォンやパソコン、電気自動車(EV)に使われる鉱物が豊富に眠っており、こうした資源の争奪が紛争の一因となっている。事態を悪化させているのが、隣国ルワンダによるM23への支援だ。欧米諸国の非難に耳を傾けず、軍事支援していることを認めようとさえしない。ルワンダは1994年の大虐殺を経て「アフリカの奇跡」と呼ばれる経済復興を遂げ「優等生」と称されてきた。だが、ロシアによるウクライナでの一方的な現状変更などに触発されたかのように、国際秩序を無視した行動を取っている。コンゴは日本にとって地理的には遠いが、鉱物資源の争いはひとごとではなく、目を背けてはいけない問題だ。

平和以外は何でもある

M23は今年に入って攻勢を強め、コンゴ東部の主要都市ゴマや、キブ湖に面した要衝ブカブを相次いで掌握した。ゴマは94年のルワンダ大虐殺後、日本の自衛隊が難民救援のために活動した場所として知られる。ゴマの住民男性は2月上旬、共同通信の取材に「戦闘員の男が兄を殺害した。近所では幼い子どもが殺された」と惨状を証言した。「銃撃を恐れて食料を調達できず、餓死しそうな住民もいる」と指摘。食料や水が不足し、男性は危険を冒して湖に水をくみに行っていたという。医療施設も不足し、適切な治療を受けられずに命を落とした人は多い。避難民キャンプでは感染症がまん延している。

子どもや女性への暴行も報告されている。M23がゴマに侵攻した際、刑務所から約4千人が脱走し、一部の受刑者が150人以上の女性受刑者をレイプした上、火を放ち焼死させる事件が起きた。M23と対立するコンゴ政府軍も汚職にまみれ、規律が乱れている。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は南キブ州で兵士が52人の女性を暴行した可能性があると明らかにした。

コンゴ東部は94年の大虐殺で難民が押し寄せて以降、混乱が広がった。98年に始まった第2次コンゴ内戦では周辺国を巻き込む国際紛争に陥り、数百万人が命を落とした。内戦は2002年の和平協定を経て一応の収束を見た。だが、東部一帯は政府の行政権がほとんど及ばず、さながら無法地帯で、近年は100前後の武装勢力が活動していた。今回のM23の攻撃で情勢はさらに複雑さを増し、ルワンダ以外の国々も巻き込んだ紛争が再び起きる恐れも捨てきれない。

筆者は19年、コンゴ東部で流行したエボラ出血熱を取材するため現地を訪れた。ゴマ周辺には緑濃い丘陵が連なり、息をのむほどの絶景が広がる。まるで桃源郷のような美しさと、ロケットランチャーを担いだ少年兵が闊歩(かっぽ)する光景のミスマッチさに戸惑った。エボラ熱は終息したものの、その後にM23とコンゴ政府軍との戦闘が起きた。「平和以外は何でもある」と言われるコンゴ東部の惨状に、暗たんたる気持ちになる。

血塗られた鉱物

コンゴ東部は、3TGと呼ばれるスズ(Tin)、タンタル(Tantalum)、タングステン(Tungsten)、金(Gold)が豊富に眠る。これらの鉱物はスマホをはじめ人々の生活に欠かせないハイテク機器や、宝飾品に使われる。これまでさまざまな武装勢力が違法採掘し、資金源にしてきた。恩恵はコンゴ国民にほとんど届かず、むしろ資源の奪い合いが紛争や貧困を引き起こすため「血塗られた鉱物」とも言われている。鉱山労働者や輸送業者から通行料を徴収する勢力もある。

コンゴ政府は24年12月、武装勢力が採掘した鉱物を調達しているとして、フランスとベルギーにある米アップルの子会社を両国の捜査当局に刑事告訴した。アップルは翌日、鉱物調達を停止するようサプライヤーに伝えていたと反論した。ただ、鉱物はさまざまな企業の製品に使われており、アップル1社の対応だけでどうにかなる問題ではない。

M23は2024年、ゴマ近郊の大規模鉱山を掌握した。国連安全保障理事会の専門家パネルは12月の報告書で、M23がコンゴからルワンダへ150トンのコルタンを密輸し「ルワンダ産」と偽装して国際市場に流通させていると指摘した。コルタンもスマホなどに使われる鉱物。鉱物のサプライチェーン(供給網)は複雑で、世界中に出回る資源の産地を特定するのは難しい。消費者は気付かないうちに、コンゴ産の鉱物が入った電子機器を使っている可能性がある。

「優等生」の光と影

M23は12年にコンゴ東部で結成された。いったんは活動が沈静化したが、21年ごろに戦闘を再開し、25年に入って激化した。組織の中核を担うのは、コンゴ東部に住むツチ人だ。コンゴ政府に差別されていると主張して武器を取った。高度な軍事力と組織力を持つM23は、政府軍を圧倒して支配地域を拡大している。M23がコンゴで攻勢を強めた背景には、ルワンダ政府の支援がある。ルワンダのカガメ大統領は、1994年のルワンダ大虐殺で被害者側だったツチ人で、M23の構成民族と同じだ。ルワンダ政府はM23への支援を公には認めていないが、国連安保理の専門家パネルは2024年12月に出した報告書でルワンダ軍がM23を支援し、コンゴ領内に3千~4千人を派兵したと指摘している。

ルワンダは約80万人が犠牲になった大虐殺を乗り越え、近年は年率8%に上る経済成長を実現して「アフリカの優等生」と称されてきた。だが、鉱物確保を進めるなりふり構わない姿勢に欧米諸国は態度を変え、制裁を発動し始めている。

米財務省は2月、カガメ大統領の側近を制裁対象に指定し、米国内の資産を凍結した。英国は援助の一部を停止し、3月にはドイツやカナダも輸出規制などの制裁を発表した。旧宗主国ベルギーとルワンダは断交した。

約30年にわたりルワンダの実権を握るカガメ大統領は、コンゴから鉱物を密輸しているとの欧米の指摘を意に介さず「国防のためには何でもする」と屈する気配はない。米紙ニューヨーク・タイムズは、ルワンダが過去10年で欧米への経済依存を減らしていると分析。シンクタンク「国際危機グループ」のアフリカ担当者は同紙に「ルワンダは制裁を乗り切れると高をくくっている」と説明している。欧米がルワンダと完全に対立した場合、ルワンダが中国などの権威主義国に傾斜する恐れがあり、欧米は既に発動した制裁以上の強硬策には出づらいのが現状だ。

絡み合う要因

紛争の一因は鉱物の争奪だが、実はそれほど単純な話でもない。複雑な民族問題や政治的背景など、他に三つの理由が挙げられる。一つ目は、M23がコンゴ国内に住むツチ人の保護を名目に活動しているという点だ。M23は「ツチ人は差別されている」と主張し、彼らを助けることを大義名分としている。二つ目は、カガメ大統領が、コンゴ領内からルワンダを攻撃するフツ人武装勢力の掃討を掲げていることだ。1994年の大虐殺後、加害者側のフツ人がコンゴに逃れ、武装勢力を結成してカガメ政権と対立してきた経緯があり、ツチ人主体のM23を通じてフツ人武装勢力の壊滅を狙っている。三つ目として、カガメ政権は約30年にわたってルワンダを強権支配しており、国内の批判をかわすために外敵の存在を過度に強調している側面もある。

一方、コンゴ政府の世界最悪レベルの汚職も紛争と無関係ではない。NGOトランスペアレンシー・インターナショナル(本部ドイツ)の2024年版の汚職指数でコンゴの「清潔度」は180カ国・地域中163位だった。軍の腐敗や規律違反、市民への人権侵害は深刻で、M23を支持する住民も一定数いる。M23を解体すれば全てが落ち着くという単純な話ではない。

見て見ぬふり

国連安保理は2月21日、M23に即時の戦闘停止と撤退を求める決議を全会一致で採択した。決議案を出したフランスのドリビエール国連大使は、紛争が拡大すれば周辺国も巻き込んだ「大惨事になる」と警告している。国連はコンゴに平和維持部隊を派遣し、停戦監視や人道支援を実施してきた。だが、1~2月のわずか2週間で南アフリカから派遣された兵士14人が殺害されるなど、平和維持活動は困難を極めている。

そうした中、ロイター通信は、米国のトランプ政権がコンゴ政府と資源開発を巡る協議を検討していると報じた。コンゴは米国に資源確保を約束する見返りに安全保障への関与を求める方針とみられる。もし実現しても、米国第一主義を掲げるトランプ大統領が人道的な観点からコンゴ情勢に介入するとは思えない。米国の利益だけを追求し、紛争が泥沼化する恐れがある。

ルワンダ大虐殺では、国際社会がツチ人や穏健派フツ人を見殺しにしたとの批判がつきまとった。皮肉なことに、当時被害者側だった勢力から成るルワンダ政府が今は裏で糸を引き、人道危機を引き起こしている。そして、国際社会の無関心さは30年がたった今も大きく変わらない。

コンゴ東部の病院で紛争に伴う女性の性暴力被害者の治療に尽力し、18年にノーベル平和賞を受賞したムクウェゲ医師は「国際社会はいつになったら見て見ぬふりをやめるのか。今こそ行動を起こす時だ」と訴えている。

共同通信外信部記者 中檜 理(なかひ・おさむ) 1982年千葉県生まれ。早大卒。2006年共同通信入社。和歌山支局、大阪社会部、バンコク支局を経て、17年から20年までナイロビ支局長としてサブサハラ(サハラ砂漠以南)47カ国を担当。アフリカには学生時代に初めて旅行して以来、取材も含めると約30カ国訪れた。現在は外信部でアフリカ担当デスクを務める。

(Kyodo Weekly 2025年4月7日号より転載)