「特集」 気温も物価も上がる夏 電気料金高騰 どうする家計

川淵 ゆかり

ファイナンシャルプランナー

値上げラッシュが止まりません。6月の食品の値上げはカップ麺などを中心に実に3575品目に達し、再値上げ、再々値上げと家計を苦しめています。昨年は約2万5700品目の値上げだったのが、今年は年末までにこれを上回る3万品目を突破する勢いです。

そして、一番のニュースは「電気料金の値上げ」です。6月1日に大手電力7社は、家庭向け電気料金の値上げを一斉に実施しました。これによる値上げ幅は5月分に比べると最も小さい東京電力でも900円弱、北陸電力や沖縄電力では2千円を超えます。

さらに大手電力7社が値上げしたのを受け、新電力各社も数社が値上げを発表しています。新電力会社は電力の調達コストが重荷となり、3月24日時点で195社が撤退や倒産となり、残った新電力会社も生き残りを賭けての値上げとなります。

政府の補助9月分まで

電気料金のうち燃料調整額は、輸入による燃料の価格変動分となりますが、天然ガスや石炭を燃料としている火力発電の割合が高い日本では、こういった燃料の値上げが料金に影響を与えます。

ウクライナ情勢や円安などの影響で、原材料の輸入価格が燃料費調整額の上昇を招いています。とはいえ、これらの価格が大きく上昇したのは昨年の話で、現在の価格はロシアによるウクライナ侵攻前の状態まで下がってきています。そのため、標準家庭1カ月当たりの電気料金でみると、7月は6月に比べて若干下がる見通しです。

2010年は日本の発電全体の25%を占めていた原子力発電所ですが、11年の東日本大震災の後は原発の停止が相次ぎ、20年時点では3・9%まで低下しています。原発については、今後は老朽化の問題も電気料金に影響を与えてくるのではないか、と考えます。

さらに火力発電所も減ってきています。16年の電力自由化により、電気料金の競争が激化したため、採算の悪い火力発電所は停止されました。また、脱炭素化の風潮が広がる中、CO2削減が推進され、再生エネルギーへの転換が進んでいることも火力発電所の縮小の原因となっています

つまり、全体的に電力の供給が減っていることが、電気料金の値上げにつながってしまったことになります。

電気料金の値上がりへの対策として政府は、今年に入って「激変緩和措置による燃料調整額への補助」を開始しており、9月使用分までで終了となっています。

一般家庭(低圧)での月々の値引き額は、400キロワット時で2800円(7.0円×400キロワット時)(9月分は半減)となっています。しかし、この補助も9月分まで。夏場を乗り越えられたとしても、それ以降は電気料金の値上げが家計に大きく響いてきます。特に冬場の電気料金を考えると、それこそ家計は「激変」となるのではないでしょうか? 今のうちから、できる限りの家計の見直しが必要と思われます。

家電買い替えと節電

これから暑い夏を迎えるにあたって、エアコンは必需品ですね。ご家庭のエアコンはいつ購入されたものか覚えていますか? エアコンも10年くらい前からは省エネの性能も上がってきていますので、「省エネ」タイプでないエアコンを長期間使っている家庭は、買い替えによって電気料金の節約に効果が見えてくると思います。

また、部屋の空気を循環させることでエアコンの効率を上げることができますから、扇風機やサーキュレーターと併用するようにしましょう。

長期間使わないコンセントを抜く、家族が一つの部屋に集まるようにすることでエアコンを使用する部屋数を減らす、2週間に1度のフィルター掃除、室外機回りに物を置かない、といった工夫もお勧めです。

なお、テレビや冷蔵庫などは、ここ10年でエアコンよりも省エネが進み、大きな節電効果を上げていますので、年中使用のこういった家電の買い替えも効果があります。

ドラム型洗濯機も縦型洗濯機に比べると、電気料金は安くなります。さらに電気料金の安い夜間の時間帯に洗濯を済ませるのもいいでしょう。ただ、家電はサイズやグレードなどによって節電効果は違いますから、電気店で節電効果などを確かめて購入されるのがいいですね。

省エネ型エアコンが並ぶ家電量販店売り場=6月12日、東京都新宿区

固定費からの見直しを

「家計の見直しは固定費から」とも言われます。いま一度、固定費を見直してみましょう。

まず、家計費の中で大きな割合を占める住居費です。昨今の値上げや収入ダウンなどで、家賃の支払いが厳しい場合は引っ越しも検討しましょう。住宅ローンは繰り上げ返済で毎月の返済額を下げる方法もありますが、そう簡単にできるものでもありません。実家にゆとりがあるようであれば、生前贈与などをお願いするといった方法もあります。

ご家族のスマホの費用も頭の痛いところですね。格安SIMへの乗り換えや、Wi-Fiが設置されている場所の利用など、通信費も下げる努力をしてみましょう。

生命保険料の見直しも定番ですね。ですが、安易に掛け捨て型の定期保険に乗り換えてしまうと、更新ごとに保険料が上がってしまいますので気を付けてください。

住宅ローンの団体信用生命保険(団信)も機能が充実してきました。加入している生命保険と団信の保険を比較して、保障のダブりや無駄があるようなら見直しの対象としましょう。

外食やできあがりのお弁当を買うのをやめ、できるだけ自炊することも節約につながります。なお、料理の際は、輸入材料(オリーブオイル、ワイン、チーズ、パスタなど)を多く使う洋食よりも、国産の食材(米、みそ、しょうゆなど)が中心となる和食にすることで、円安で値上がりに影響する材料費を抑えることができます。値段の安いドラッグストアで食品を購入するのも手です。

また、手ごろな値段でついつい利用してしまうものに、サブスクリプション(サブスク)サービスがあります。「最近、あまり利用しないな」というものがあったら、解約も検討しましょう。

バブルが弾けて既に30年。「節約なんてやり尽くした」と言う方も多いと思います。電気料金高騰で財布のひもは固くなり、さらに消費は冷え込んでいくでしょう。こういった国民の苦しさや努力を政府にはしっかりとみてもらいたいものですね。

価格転嫁が拡大も

さて、電力値上げで困っているのは家庭だけではありません。当然、各企業でも電力値上げによるコスト増はありますから、やがてはこれが商品価格への転嫁により「値上げ」という形で家計の負担を押し上げることになるかもしれません。

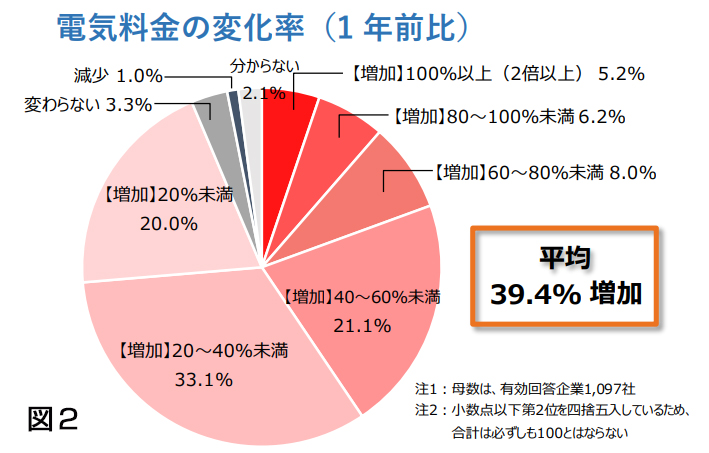

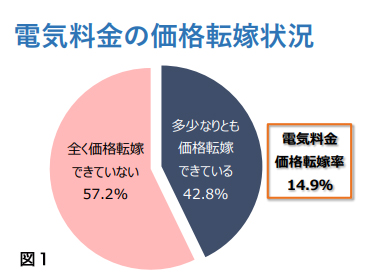

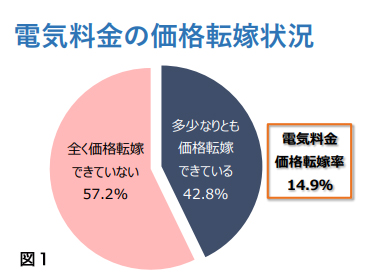

帝国データバンクが発表した「電気料金値上げに関する企業の実態アンケート」(23年4月、有効回答企業1097社)によると、電気料金の増加分を販売価格やサービス料金に「多少なりとも価格転嫁できている」企業は4割超で、価格転嫁率は14・9%にとどまっています。しかも「全く価格転嫁できていない」企業は6割近くを占めている状況(図1)です。

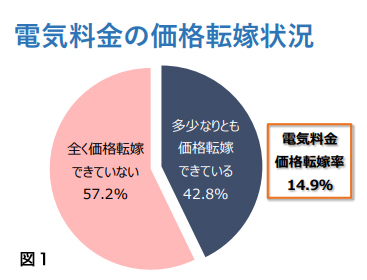

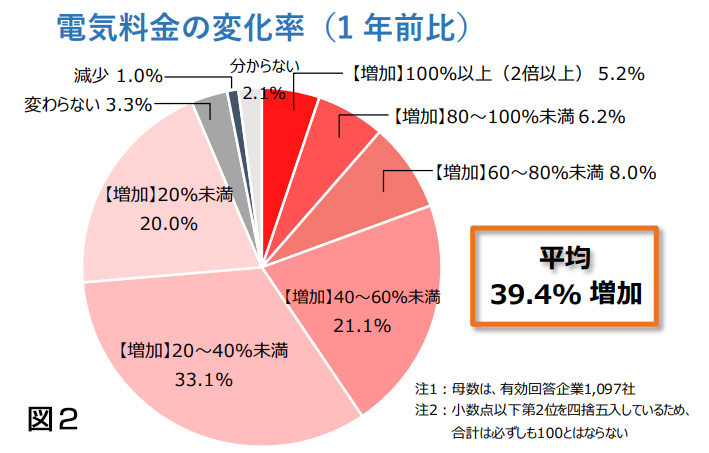

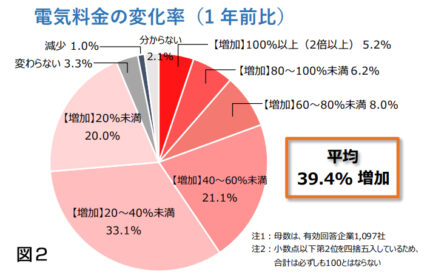

しかし、企業の電気料金の総額は1年前より平均で39・4%増え、約1・4倍に増加したとのアンケート結果が出ています(図2)。電気料金の値上げで、商品やサービスへの価格転嫁がさらに広がっていく可能性は大きいです。つまり、値上がりは今後も続いていくと考えられます。

景気は回復したのか

5月17日の東京株式市場では、日経平均株価が1年8カ月ぶりに3万円台を回復し、その後も堅調です。

新型コロナウイルスの感染法上の分類が5類に移行したこともあり、景気は回復しているのではないか? と思いがちですが、どうもそうではありません。

それは、米国の複数の銀行破綻による金融不安の広がりです。日経平均株価が上昇したのも、海外投資家が米国以外の投資先を模索する中、日本の金融緩和の継続決定とデフレ脱却期待を「安定している」と判断した結果を受けての海外マネーの流入によるものとみられています。

このように世界不安の中での海外投資家の「買い」により株価が上がったもので、「売り」に転じてしまえばいつ株価が下がってもおかしくありません。

求められるITスキル

物価対策には、節約の他に「収入を上げる」「収入を下げない」努力も必要です。

チャットGPTなどの対話型AI(人工知能)のサービスが急拡大していますね。

これにより、「AIに仕事を取られる」という不安が現実のものになってきました。

AIの進化は家計にとっては「収入ダウン」という危機につながる恐れがあります。

しかしながら、仕事がなくなってしまうか、というとそうでもなく、AIを取り入れることによる情報漏洩といったセキュリティー管理、AIが出した結果の正当性の判断などは人間が行わなくてはなりません。

これにはITスキルやAIの知識が必要となり、今後は収入アップのためではなく、「収入ダウンを防ぐためのリスキリング(学び直し)」が人間には一層求められるものと考えます。

今年だけではなく、中長期でマネープランを考えるようにしましょう。

ファイナンシャルプランナー 川淵 ゆかり(かわぶち ・ゆかり)/川淵ゆかり事務所代表。IT・プログラミング講師。福井県出身。国立大学行政事務(国家公務員)を経てシステムエンジニアとして物流・会計・都銀などのシステム開発を担当。その後FPとして独立し、ライフプランなどのセミナーのほか、日商簿記1級、CFP、情報処理技術者試験の合格経験を生かして企業や個人向けのマネープラン講座なども開いている。

(KyodoWeekly 2023年6月19日号より転載)