「特集」 能登地震2カ月自分事として考えたい 災害と心のケア

前田正治

福島県立医科大学教授

はじめに

元日の能登半島地震の発生から2カ月が過ぎた。震度5強を超えた地域は石川、富山、福井、新潟の4県に及び、2月28日現在、241人の死者、7万7千棟以上の家屋被害と1万人を超える避難者を出した(内閣府調べ)。特に石川県は、道路被害などのインフラ破壊が深刻で、多くの住民が奥能登に取り残されたような状況が続いている。

さて、発災以来、DMAT(災害派遣医療チーム)をはじめとして多くの緊急医療支援が被災地で試みられ、それで救われた命も少なくない。もちろん今なお、深部静脈瘤(りゅう)血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群や感染症、持病の悪化といった身体問題は懸念されるところである。能登の寒さは厳しく、多くの被災者が不自由な避難生活を長期にわたって強いられているため、今後そうした避難生活における身体的問題で命を落とす、震災関連死をいかに防ぐかが課題である。

そして今後、健康面で懸念されるのが、心の問題、メンタルヘルスの問題である。わが国では1995年に起きた阪神・淡路大震災以来、災害時の被災者へのメンタルヘルス・ケアの重要性はつとに認識されるようになった。それは「心のケア」として専門家の間ではもちろんのこと、広く人口に膾炙(かいしゃ)するようになった。それでは、今現在そして今後、能登地震被災者ではどういった心の問題が起こり、また懸念されるのか、そして、こうした被災者へのメンタルへルス・ケアはどうあるべきなのかについて述べてみたい。

外傷後ストレス障害

言うまでもなく日本は〝災害常襲国〟であり、毎年のように風水害、地震、津波、噴火などの自然災害に悩まされてきた。たとえば内閣府がまとめたデータによれば、93年から2017年までの25年間の自然災害による死者・行方不明者の総数は3万2307人に上る。こうした災害が発生した時、特に大規模災害発生後にはどのような心の問題、メンタルへルス上の問題が引き起こされるのだろうか。一つは、阪神・淡路大震災以降、最も注目された精神疾患である外傷後ストレス障害(PTSD)である。これは思い出したくもない記憶やトラウマに悩まされ、次第に考えも否定的なものとなって、その人を長く苦しめていく心の病である。たとえば、昼夜を問わず災害時の記憶がよみがえってくる、そのたびに心拍数が上がったり息苦しくなったりと身体の反応が起こる。安心な世界と信じていたらそうではなく、世の中は危険に満ちた、何が起きてもおかしくない危険な世界と感じてしまう。人や自分の運命・力も信じられなくなってしまい、不信感や無力感に襲われる。怒りや悲しみといった感情が突然押し寄せてくる。こうした症状である。

このようなトラウマに関連したメンタルへルス問題は他にもある。たとえば大切な人を失ったことで生じる死別反応(悲嘆反応)や、つらくてアルコールなどの嗜癖(しへき)物質に頼り過ぎてしまうといった依存症、中でも最も避けなければならないのが自殺である。大規模災害後の自殺については多くのデータや研究があるが、それらから見て取れることは、多くのものを失うという被災体験によって、自殺リスクは明らかに高まるということである。実際、東日本大震災後には252人の被災者が震災に関連して自ら命を絶った(厚生労働省調べ)。能登半島地震でもこのような深刻な事態を避けなければならないし、後に述べるようなケアのネットワークを早く築く必要がある。

はさみ状格差

注意しなければならないのは、このようなメンタルヘルス問題が発災直後にはあまり目立たないことである。発災後しばらくは生存のための方策を必死に探す時期であり、その日の生活をどう送るかで精いっぱいの時期である。大切な人を失ったり家屋が崩壊したり、あるいは地域全体がダメージを受けたりといった被災による深刻な喪失は、しばしば自分のこととして受け止められない。発災後しばらくは、このような生きることに必死な時期が続く。

能登の震災後もテレビで毎日、1次避難所の悲惨な生活光景が放送された。それを見れば、一刻も早くより生活環境が安定した、より安全な場所に移ればいいのにと多くの人が思ったことだろう。たとえば被災地から離れたアパートなどの住居(みなし応急仮設住宅など)やホテル・旅館などの宿泊施設である。しかし避難者はそうした場所にいくことをためらう場合も少なくない。長年住み慣れた家や故郷をいったん離れてしまうと、もう戻ってこられないのではないかという気持ちになってしまうし、どんなに悲惨でも、避難所では同じ被災者同士という連帯感、絆も生じている。

実際に、そうした避難所を離れ仮設住宅などに移ると、たしかに衣食住は保証されることになる。復興の長いステージを考えると、こうした安全で衣食住が足りた環境に移り住むのは、大きな前進であることは間違いない。ただ被災の大きさ、喪失の大きさを自らのこととして受け止め始めるのは、とにもかくにも衣食住が足りるようになった、まさにこの時期からである。「いつになったら戻れるのだろうか」「もう二度と故郷には戻れないのではないか」「こんなはずではなかった」「なぜ自分だけがこんな目に遭っているのだろうか」など、さまざまな感情が被災者を襲う。

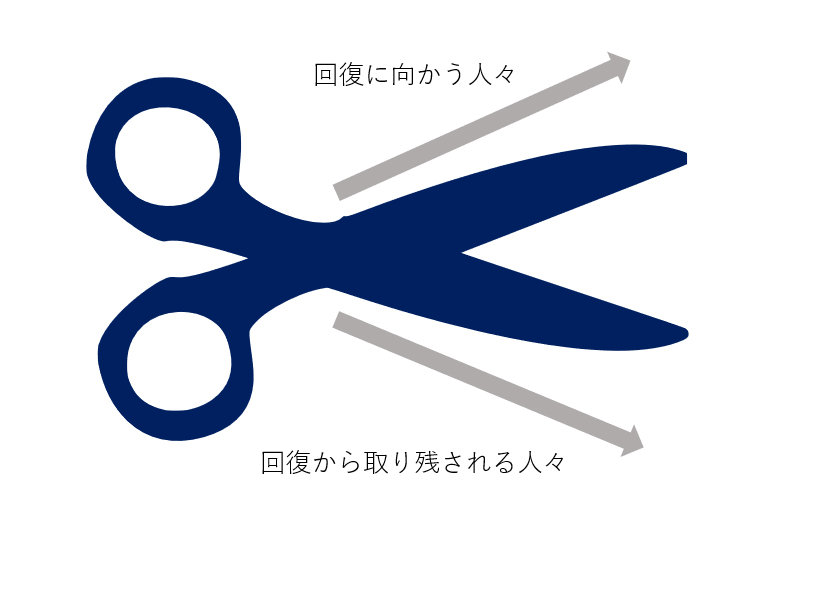

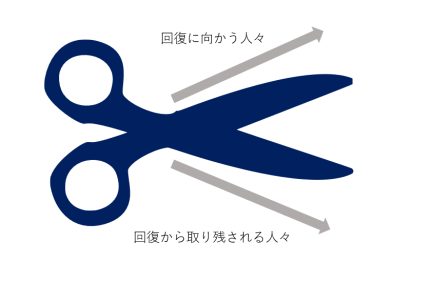

また、被災者の中にも無事自宅に戻れる人もいれば、なかなかそうならない人もいる。災害で遺族となった人とそうでない人、障害を負った人とそうでない人とでは回復もまた全く違う。被災直後には同じ被災者として語れていたのが、時間がたつにつれ、被災者の回復に大きな違いが生じてしまう。これが災害後の回復に関してよく言われる「はさみ状格差」(図)である。こうした問題が顕在化するのは発災後数カ月が経過してからで、そういう意味では、能登の被災者にとっても心のケアは、今にも増してこれからが極めて重要となる。

図:はさみ状格差

アウトリーチ

以上述べたように、大規模災害後にはしばしば深刻なメンタルヘルス上の問題が被災者に表れる。しかも、しばらく時間が経過してから、それらは深刻化することが特徴である。こうしたメンタルヘルス上の問題に対応する心のケアには大きな原則がある。それは被災者が「助けてください」と訴え出るのを待つのではなく、こちらから「何か困ったことはありませんか」と被災者のいる所を訪れること、専門的な言葉で「アウトリーチ」と呼ばれるアプローチ方法である。

なぜ災害後にはアウトリーチが大切なのか。一般に、被災者はたいへん我慢強い。気持ちも張りつめていて、隣に苦しんでいる人を見れば、「自分はまだましだ。我慢しなければ」と考えてしまう。「困ったら相談してください」と支援者が声をかけても、多くは声を上げない。また、そもそもどういった事態が「困った事態なのか」がよく分からない。発災後は困った、苦しい事態の連続だからだ。加えてメンタルヘルス上の問題、たとえば何が精神症状かがよく分からない。これが、発熱や下痢といった身体症状であれば分かりやすい。しかし、不眠や抑うつ、PTSDなどの精神症状については、自覚したとしてもそれが自分の健康危機を示す症状であるとはなかなか気づかないのである。

そこで大切になるのが、困っていようがなかろうが、被災者の元を訪ね、心身の状況を聞き、適切な助言を与え、場合によっては必要な専門機関を紹介すること、アウトリーチ的発想に基づくアプローチである。

ケアの焦点化と啓発

大規模災害では多数の被災者が生じる。アウトリーチを行おうにも、被災者全員にはとてもできない場合が多い。従って支援の対象者を適切に絞る必要も生じる。たとえば、遺族など深刻な喪失を体験した被災者や、障がい者、高齢者、子ども、妊婦など弱者性を帯びる被災者については、支援を優先しなければならないし、孤立傾向にある住民にも気を配らなくてはならない。このような支援やケアの焦点化は、大規模災害発生時には特に重要となる。場合によっては、質問紙調査を行い、その結果に基づいて専門的支援を展開することにも役立つ。

また先述のように被災者が多数に及ぶことを考えると、上記のような被災者個々に対するケアだけではなく、被災住民全体に対する啓発活動は重要である。いろいろな場所に出向いて行うほか、メディアの協力を得て行うことも重要である。こうした啓発活動(専門的には「ポピュレーション・アプローチ」という)を考えると、行政の役割は非常に大きく、民間支援と連動させていく必要がある。

長期的な支援体制

被災地での心のケア活動は、腰を据えた長期的な取り組みが必要となる。たとえば能登半島地震の被災者の場合、奥能登の地理的特殊性やインフラの破壊程度から、場所によっては数カ月から年余にわたって避難生活を送らざるを得ないだろう。しかも故郷を離れ、家族もまた離散した状態での避難生活を余儀なくされる被災者もいる。そうした長期的な避難生活の中で、希望を失い、心が折れてしまうことも少なくない。時間がたつにつれ、世間の関心も薄らぎ、被災者にとってはますます助けを求めにくくなる。

このような被災者を長期的に、シームレスに支援するようなケアシステムをなるべく早く構築する必要がある。既存の保健所などのリソースでは間に合わないこともあるだろうから、心のケアセンターのような専門職団体を新たに立ち上げることも必要となるだろう。実際、石川県でも心のケアセンターが立ち上がったと聞く。こうした組織が既存の支援組織と連携し粘り強い支援を行う必要がある。

自治体職員らのケアも

最後に、こうした長期的な心のケアを考える上で忘れてならないのは、被災自治体の職員をはじめとした復興従事者や支援者の疲弊である。多くの災害研究が明らかにしたのは、こうした支援者の抱える深刻な心の健康リスクである。しかもそれは、一般に被災住民よりも高いと考えなければならない。長期的な被災地支援を考える場合、こうした復興従事者の疲弊やメンタルヘルス不調に対するケアも忘れてはならない。

福島県立医科大学教授 前田正治(まえだ・まさはる) 1960年生まれ。北九州市出身。1984年久留米大学医学部卒業。同大学准教授を経て東日本大震災・原発事故後の2013年から福島県立医科大学医学部 災害こころの医学講座 主任教授。ガルーダ航空機炎上事故(1996年)、えひめ丸事故(2001年)などで被災者の精神保健調査・支援の責任者や、日本トラウマティック・ストレス学会会長(10〜13年)などを務めた。

(Kyodo Weekly 2024年3月11号より転載)