「特集」お彼岸に考える 当世お墓事情柔軟な発想で追慕する時代に

小谷みどり

シニア生活文化研究所長

継承を巡る思い込み

人が亡くなれば、先祖代々のお墓に納骨する―。これが当たり前の光景でなくなりつつある。総務省が昨年発表した調査によれば、市町村が保管している引き取り手のない「無縁遺骨」は、全国で6万柱以上もあるという。

そもそも日本では、葬送や死者祭祀(さいし)は家族や子孫が担うべきだと考えられてきた。例えばお墓は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が継承すると、民法で規定されている。主宰すべき者とは誰か、までは法律には明記されていないが、多くの人は、長男がお墓を継承すると思い込んでいる。「次男や三男は新しくお墓を建てなければならない」「結婚した娘は一緒のお墓に入れない」などと思っている人も少なくない。しかし公営墓地や民間霊園では、一緒のお墓に入れる人の範囲は「6親等内の親族、配偶者、3親等内の姻族」とされているのが一般的だ。

そもそも「○○家の墓」のように、子々孫々で同じ墓石の下に遺骨を安置するようになったのは、火葬が普及してからのことだ。厚生労働省『衛生行政報告例』によれば、今でこそ火葬率は99・9%を超えているが、1970年には79・2%だったので、50年前には5人に1人が土葬されていたことになる。子々孫々が同じお墓に入り、代々継承するシステムは火葬になって誕生したのに、お墓の話になると、国民の多くが戦前の「家督相続」を想起するから面白い。

かたちが変わる

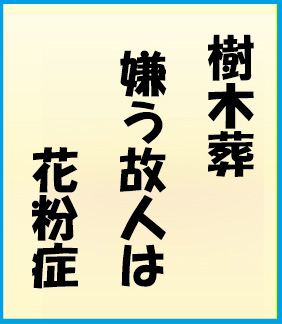

しかし、ここ20〜30年、お墓に対する意識は変容している。昨今、家名ではなく、「愛」「平和」などの単語であったり、「ありがとう」「偲」など、遺族から故人へのメッセージを刻んだりする墓石が増えている。音楽好きだった故人のために、楽譜を墓石に刻んだお墓やピアノの形をした墓石を建てる遺族もいる。こうしたお墓は、先祖をまつる場所というよりは、故人が生きた証しや故人の死後の住みかとしての意味合いが強い。

お墓の大きさも、都心では小さくなる傾向にある。90年代初頭では、首都圏の民営墓地で売り出されていた一般的な区画は3平方メートルだったが、2000年頃には2平方メートルの区画が中心になり、最近では1・5平方メートルに満たない区画が多い。30年前に比べると半分の大きさだ。もちろん、「先祖のために立派な大きなお墓を建てたい」という人もいるが、「小さくても故人らしいお墓を」と考える人も少なくない。

夫婦や家族などではなく、血縁を超えた人たちと一緒に入る共同墓や合葬墓を志向する人もいる。ここ数年、こうした共同墓を公営墓地に新設する自治体が増えているし、市民団体、寺院や教会などの宗教施設のほか、老人ホームなどの高齢者施設が運営する共同墓もある。ほぼ毎日、誰かの遺族が墓参にくるので、「いつも花がお供えされている共同墓のほうがいい」という人もいる。

血縁を超えた人たちで入るこうした共同墓は、子々孫々での継承を前提としない点が特徴だ。寺院が運営する共同墓は永代供養墓と呼ばれ、寺院が子孫に代わって、故人の供養やお墓の維持管理をする。

またロッカー式の納骨堂は、厚生労働省「衛生行政報告例」によれば、東京都に2005年で310あった施設が、10年には347施設、22年には452施設にまで増加している。都心にあるビル型の室内納骨堂は、「駅ちか」「安い」「掃除不要でお参りが楽」がウリだ。

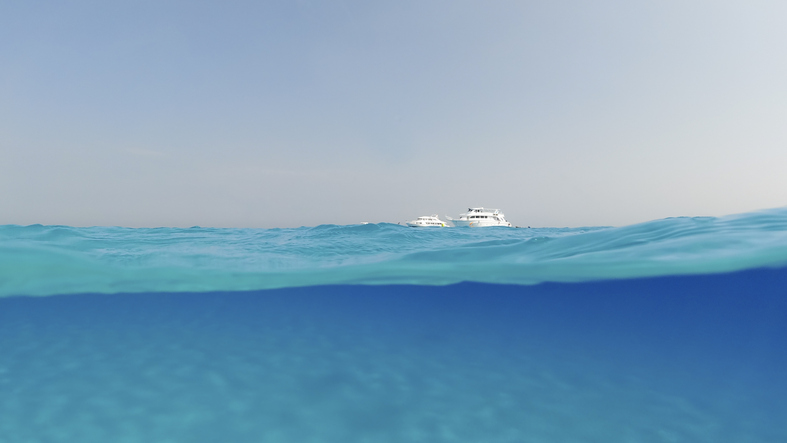

一方、お墓に納骨せず、海などに散骨する方法を望む人もいる。法律では墓地以外での埋蔵は禁じられているが、散骨は遺骨を撒く行為であって、埋蔵ではないため、違法ではないとされている。

しかし日本には散骨に関するルールはなく、散骨する人のモラルや業者の自主規制に任されているのが現状だ。北海道の長沼町では、散骨を請け負う団体と住民との間でトラブルが起きたのがきっかけで、墓地以外に人骨を撒くことを禁じた「長沼町さわやか環境づくり条例」が05年に施行された。現在、北海道岩見沢市、宮城県松島町、埼玉県秩父市でも散骨は規制されており、静岡県の熱海市や伊東市など散骨のガイドラインを定める自治体もある。

無縁墓と改葬

しかしお墓の多様化の裏で、無縁墓が増加するという問題も露呈している。総務省が22年、公営墓地を運営する765市町村を対象に調査したところ、無縁墓が1区画以上あると回答したのは58・2%に上った。

熊本県人吉市では、13年に市内の全995カ所の墓地を調査したところ、4割以上が無縁になっており、なかには8割以上が無縁墓になっている墓地があった。東京都では2000年以降、年間管理料を5年間滞納し、親族の居場所が分からない無縁墓を撤去しているが、今後増える無縁墓対策として、撤去したお墓の遺骨を納められるよう、12年に無縁合同墓を新たに整備した。

さらに昨今、先祖のお墓を引っ越す「改葬」が増えている。改葬の理由はさまざまだ。かつては、同じ集落に親族が住み、親戚付き合いが濃厚だったが、その親戚付き合いが希薄になってくると、遠くにあるお墓の掃除や管理をその地に住んでいる親族に任せていることを負担に感じ、お墓を近くに移したいと考える人もいる。遠くにあり、法事やお葬式以外は疎遠になっているお寺との付き合いをやめたいと、お墓をお寺から市営霊園などに移す人もいる。また子どもがいない、あるいは子どもはいても墓守の負担をさせたくないという理由で、継承を前提としない共同墓などに移したいという人もいる。

実際、厚労省「衛生行政報告例」によれば、無縁墓の撤去を除くと、2000年度には6・4万件ほどだった改葬数は、22年度には15万件近くにまで増加している。

「この先、お墓を維持管理する子どもがいない」「子どもに負担をかけたくない」と、「墓じまい」をする人もいる。継承を前提としない共同墓などに遺骨を改葬するか、散骨するなどして、先祖のお墓を片付ける場合もある。

しかし墓石の撤去、遺骨の移動など、改葬や墓じまいには数十万円から数百万円と経済的負担は小さくない。また、お墓を引っ越すと菩提寺(ぼだいじ)に申し出たところ、「法外な離檀(だん)料を請求された」というトラブルが全国の消費生活センターに寄せられている。その結果、放置された無縁墓が増えるという悪循環が生まれている。

引き取り手がいない

こうしたさまざまな問題の背景には、社会の変容がある。厚労省「国民生活基礎調査」によれば、65歳以上がいる世帯のうち、3世代世帯が占める割合は、1975年には54・4%と過半数だったが、2022年には7・1%にまで減少した。代わって夫婦のみの世帯が32・1%、単独世帯も31・8%と、子どもと離れて暮らす高齢者が主流となっている、

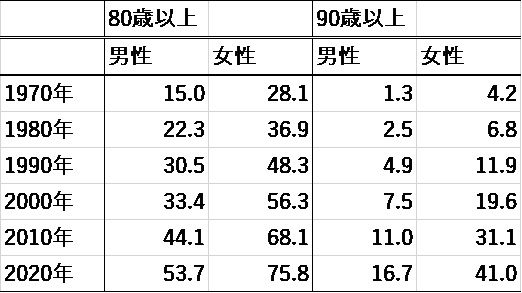

また厚労省「人口動態統計」を基に計算すると、特に2000年以降、死亡年齢の高齢化が進んでいる。90歳以上で亡くなり、死後20年以上経過すると、遺族の高齢化も進む(表)。一緒に暮らしたことのない孫世代は、祖父母の墓参や年忌法要をしない可能性は大きい。生まれ育った場所に先祖のお墓がない人が増えると、墓参にかかる経済的、時間的負担は小さくないこともある。

80歳以上、90歳以上で亡くなった人の割合:厚生労働省「人口動態統計」から筆者が計算し、作成。(単位:%)

50歳時未婚率が上昇し、遺族がいない死者も増えている。現に、ここ20年ほどの間に、引き取り手がおらず、無縁納骨堂に安置される遺骨が全国で増加している。日本では、死後、火葬をしたりお墓に納骨したりする人がいない場合、自治体が遺族の代わりに行わなければならないことになっている。

自治体が引き受けた遺骨が全国で最も多い大阪市では、21年には3149柱を市設霊園の無縁堂に安置した。これは、大阪市内で亡くなった人の16・3%にあたる。言い換えると、遺骨の引き取り手がいない死者は、6人に1人もいることになる。1990年には無縁堂に安置された遺骨は336柱だったので、この30年間で10倍近くにも増えている。

バーチャル墓の出現

お墓は従来、遺骨の安置場所と遺族が故人をしのぶ場所としての二つの機能を有していたが、SDGsや環境問題への意識の高まりを受け、前者の機能が喪失する傾向が諸外国で現実味を帯びている。遺体や遺骨を残さなければ安置場所としてのお墓は必要なくなり、それが環境にも良いという考え方だ。

米国では、遺体をコンポストにすることを認める法案が2019年にワシントン州で初めて合法化され、現在、6州で認可されている。すでにコンポスト葬はスウェーデンでも認可されているほか、伝統的に土葬が主流で、儒教の意識が強く、お墓を大切にしてきた台湾や韓国でも、個別の大きなお墓を作らない選択肢が広がっている。

特に台湾では、行政主導でお墓の在り方が大きく変化している。市営墓地では、故人の名前を刻まない、墓石などの建造物は建てない、遺骨は火葬後に粉砕され、土の中で分解するコーンスターチで作られた専用箱に入れて埋蔵するといった取り決めがあり、墓参時には線香をたいたり、冥銭を焼いたりすることも禁じられている。行政は、遺骨安置場所としてのお墓をなくす代わりに、オンライン上で故人や先祖をしのぶという新しい方法を提供している。現実のお墓をなくし、追慕はバーチャル空間で行うことで、費用を節約でき、自然にも優しいというメリットを行政が根気よく市民に説明してきた成果により、15年以降、新しいお墓を選択する市民が急増しているという。

以上のように、現実の墓地が仮想空間のバーチャル墓地に移行する可能性は、多くの国に今後、広がっていくだろう。

日本でも、ダイナミックな追慕方法を提案していかねば、これまでの発想では社会や意識の多様化に対応しきれず、早晩、お墓は遺骨の安置場所としての機能しか残らないのではないかと危惧される。人々に死後の安寧を保証するお墓の在り方を、柔軟な発想で考えていく時代にきているのではないだろうか。

シニア生活文化研究所長 小谷 みどり(こたに・みどり) 1969年大阪府生まれ。奈良女子大学大学院修了。博士(人間科学)。第一生命経済研究所主席研究員を経て2019年から現職。専門は死生学、生活設計論。武蔵野大学客員教授、身延山大学客員教授のほか、立教大学、奈良女子大学、淑徳大学の兼任講師。「ひとり終活」(小学館新書)、「〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓」(岩波新書)、「没イチ」(新潮社)など著書多数。

(Kyodo Weekly 2024年3月18号より転載)