弦楽四重奏団の成果、ぜひ体感を 【コラム 音楽の森 柴田克彦】

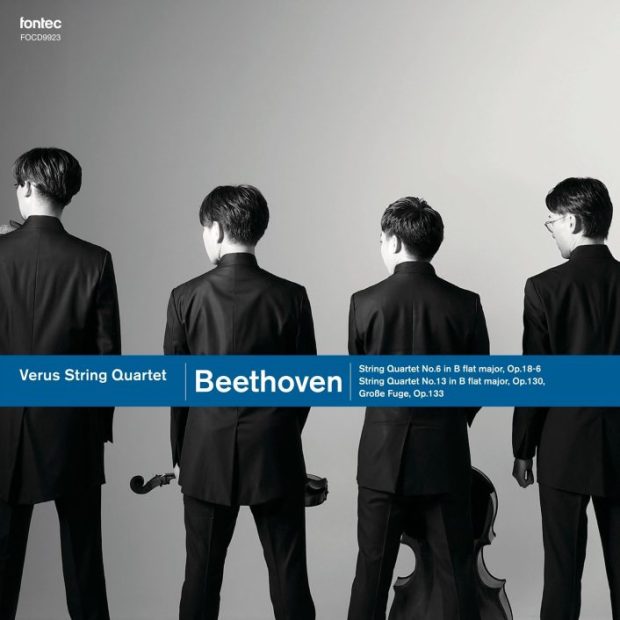

ベートーベンが残した16の弦楽四重奏曲は、室内楽の聖典というべき作品群である。その全曲録音に挑み、このほど完遂したのがウェールズ弦楽四重奏団だ。今回ご紹介するのは、第6番と第13番を組み合わせた、全集最後の1枚である。

2006年に結成されたウェールズ弦楽四重奏団は、2008年ミュンヘンARD国際音楽コンクールの第3位入賞で注目を集めて以来、国内外で活躍を続け、今や日本を代表するグループの一つとなっている。

メンバーは、神奈川フィルの元コンサートマスター、崎谷直人をはじめ、著名楽団の要職を担う名手揃(ぞろ)い。2013年からは同じ顔ぶれで活動しており、その継続性も武器となっている。

6番と13番の組み合わせも意味深い。6番は、30歳前に当ジャンルの開始を告げた作品18全6曲中の1曲で全4楽章、13番は到達点である後期終盤に書かれた全6楽章の作品で、ともに変ロ長調を基調としている。つまり本盤は、楽聖の技法や曲想の変化を端的に把握し得る内容だ。

また、13番には元々、第6楽章に「大フーガ」と呼ばれる巨大で複雑な音楽が置かれていたのだが、周囲の忠告に従って軽妙な音楽に差し替えられた。しかしながら、当初の意向通り、終楽章に「大フーガ」を置くケースも多く、本盤もそうなっている。

演奏自体は、極めて精緻かつ雄弁。同四重奏団は全集録音途上の8年間に3回の全曲演奏会を行ったというだけあって、融通無碍(むげ)の域に達していると言っていい。全てに吟味された響きと表現が成就されていながら、ごく自然で味わい深いこの演奏を聴くと「弦楽四重奏は積み重ねが大事」の常識をあらためて実感させられる。

6番は、第1楽章の〝弾み〟が心地よく、第2楽章以下の細かなあやも聴きものだ。13番も同様だが、注目すべきは最後の「大フーガ」。この曲を配した演奏では、突然〝異形の怪物〟が紛れ込んだ印象を受けることもままあるが、ここではあくまで〝13番の第6楽章〟として表現されており、違和感がまったくない。だが実態はおそろしく緻密で明晰(めいせき)。〝身構えずして鮮烈な〟この演奏は、清新な驚きを与えてくれる。

日本の弦楽四重奏団の一つの金字塔ともいうべき成果の一端を、ここでぜひ体感したい。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 38からの転載】

柴田克彦(しばた・かつひこ) 音楽ライター、評論家。雑誌、コンサート・プログラム、CDブックレットなどへの寄稿のほか、講演や講座も受け持つ。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)、「1曲1分でわかる!吹奏楽編曲されているクラシック名曲集」(音楽之友社)。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター