「特集」 新興企業《スタートアップ》 なぜ日本では育たないのか

楠木 建

経営学者

根本的な誤解

経営者らでつくる一般社団法人日本取締役協会で、筆者も参加しているスタートアップ委員会は今年4月に「我が国のベンチャー・エコシステムの高度化に向けた提言」を発表した。

ユニコーン企業(未上場で創業10年以内の企業評価額10億米ドル以上の企業)は、日本で現在わずかに6社。グローバルな社会課題である代替エネルギーや医療、健康などに関わるいわゆる「ディープテック(科学的な発見に基づく技術)」が日本には豊富にある。リアルでシリアスな新しい事業領域で日本発スタートアップ(新興企業)のチャンスは拡大している。しかし全世界で1207社、国別で米国654社や中国169社などと比較すると、ユニコーン企業の数は極端に少ない。

政府の「新しい資本主義実現会議」が昨年11月に公表した「スタートアップ育成5か年計画」は、スタートアップへの投資額を今後5年間で現在の8千億円規模から10兆円規模に拡大すること、創業を目指す若手の人材を千人規模で海外派遣することを目指しており、スタートアップに挑む起業家の裾野を拡大する効果が期待される。

これはこれで意味がある。しかし、これまで少なくとも20年以上、経済成長のエンジンとしてのスタートアップ企業の重要性が叫ばれてきたという事実がある。にもかかわらず、日本において経済成長に大きなインパクトを与えるスタートアップが持続的に生み出される土壌は整っていない。これは問題の本質を見誤っているということを示唆している。先の提言で捉えている意識としては、スタートアップを生み出す起業家と、その育成を支援する投資家、その他ステークホルダー(利害関係者)の役割分担を巡る根本的な誤解がある。

カジュアル×ローカル

日本では、不確実性の高いベンチャービジネスに関して、その1次的なリスク・テイカー(リスクを取って行動に移す人)となるのは起業家であり、投資家らはむしろリスク回避的なアプローチで起業家を支援することが実務として定着してきた。しかし、経済学者のシュンペーターが喝破したように、リスク・テイキングは「バンカー」すなわち投資家が担うべき役割のはずだ。起業家に求められるのは、野心、独自の技術や視点、将来の社会に対する洞察、既存の産業や企業に対する挑戦心、それらに対する情熱とコミットメントであり、財務的なリスクではない。財務的なリスクを取るとしても、もともと資金がない起業家が取ることができるリスクはたかが知れている。

スタートアップと、その創出および成長を支える「エコシステム」との関係においても役割の逆転が見受けられる。エコシステムはこの場合、企業同士が連携して共通の収益環境を構築することを指す。狂的な情熱が生み出す独自性を持つスタートアップであっても、グローバルレベルで標準化されたエコシステムと接合しなければ、豊富な資源投入を受けて成長することはできない。しかし日本では、「スタートアップ=何から何までユニーク」とみる社会の価値観が、本来はスタンダードであるべきエコシステムをも独自化してしまっており、このことがかえってスタートアップの成長を阻害している。

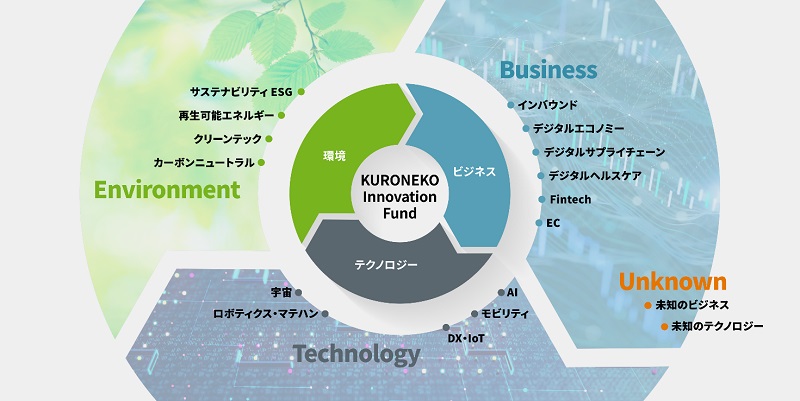

日本でもスタートアップの数は増えた。新規株式公開(IPO)をするスタートアップも少なくない。しかし、日本独自のエコシステムは消費者向けアプリや企業向けSaaS(ソフトウエア・アズ・ア・サービス)といった〝カジュアル×ローカル〟なサービスに最適化されてしまっている。それ故、グローバルな社会課題であるGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた代替エネルギーや、脱炭素のための技術や産業財、ヘルステックやフードテック領域における〝シリアス×グローバル〟な領域で勝負できるスタートアップの成長プラットフォームとして機能していない。

リスクは投資家が取る

日本においても、ディープテックをはじめ、ビジネスモデルでグローバルな競争優位を確立し得るスタートアップは存在する。ところが、日本のベンチャーのエコシステムが独自の進化を遂げてしまっているため、グローバルなベンチャーキャピタル(VC)からの資金調達を獲得できないでいる。世界市場で勝負できるイノベーションテーマがあるにもかかわらず、起業家や投資家のマインドセット、そして、スタートアップの経営の在り方などが特殊化しているため、グローバルな成長の可能性が途絶されてしまっている。

スタートアップの数が増えるにつれて、起業家に対する世間のイメージはこんなだ。既存の体制を破壊する破天荒な存在。とにかく独自でリスクを取る。どんな事業をしているかというと、アプリを作ってプロモーションにお金を使っているー。

起業家は確かに情熱や構想をもとに事業を起こす。しかし、成長に向けてリスクを取るのは投資家だ。何から何まで独自でローカルなスタイルの経営では海外の投資家から理解されず、グローバルな土俵に上がれない。スケールしないスタートアップが多いのが問題だ。

海外のVCは投資のプロフェッショナルで組織され、極めてシステマチックなエコシステムとして確立している。一方の日本のスタートアップは、昔ながらの個人商店的VCが目利きして「よし、君たち頑張れ!」という根性論のノリで投資している。起業している時点で彼らはすでに、人生のかなりの時間を事業に懸けている。財務的リスクは本来、投資家が取るべきものだ。

ローン文化の弊害

日本のスタートアップが成長するためには、さらなる規模の投資をVCから受ける必要があり、より多くの人々をビジネスに巻き込んでいかなくてはならない。そのためには、みんなが乗ることができる共通の標準化されたスキームがないと始まらない。すでに世界には、試行錯誤を経て、アメリカを中心にスタンダードなベンチャー・エコシステムができあがっている。日本も新たにエコシステムをつくるべきだという話ではない。しかも、例えば契約書の条項の付け方にしても、はっきりと言語化されている。

日本の高度成長期は、とにかく欧米に追い付け追い越せで、徹底的に模倣した。なぜ、それと同じことがベンチャー・エコシステムでは起きないのか。根本にある要因は、日本のスタートアップ・エコシステムがローン文化を引きずっていることにある。「お金を貸します。必ず元本を返してください」という文化がベースにあり、そこから抜け出せていない。例えば、投資家がスタートアップと出資契約を交わす際のひな型契約書をみると、多くの場合「1日も早くIPOをしろ。できなかったら自分で自社株を買い取れ」とある。これではローンと変わらない。つまり、金融機関やVCは本質的なリスクを取りたがらない。その結果、起業家がリスクを取っている。

これは本来の役割分担と逆のはずだが、この慣習がかつての「ネットベンチャーブーム」とは相性が良かった。できるだけ少ない資金で事業を始め、アプリを開発し、IPOする―。そうした成功例が積み重なったので、日本も起業が盛んなように見える。ここに真の問題がある。

世界標準の投資契約を

かつての「ネットベンチャー」時代のスタートアップとは違い、今は環境技術、素材、医療、バイオと桁違いの資金が必要になる。日本も、すでに存在しているグローバルなベンチャー・エコシステムを受け入れ、そこに乗っていく―。そう方向転換すれば、日本からもメガビジネスを手がけるスタートアップが生まれてくる可能性が高い。

北欧の事例が大いに参考になる。スタートアップ不毛の地だった北欧に、ある時期から急速にメガビジネスのスタートアップが次々と生まれている。始まりは2000年代中頃のスウェーデンだった。ある大学の年金機関が国内のVCに何度か投資を試みたが、どうもうまくいかない。そこで米国の事例を調べるうちに、カウフマン・フェローズ・プログラム(VCのプロフェッショナルを育成するプログラム)の存在を知り、連絡を取る。「これからスウェーデンにVCをつくろうとしている。無限責任出資家の若手をそちらで学ばせて、まったく新しい投資のノウハウを身に付けさせたい」。そのうちの1人が「クランダム」というファンドを立ち上げた。

08年にクランダムが投資したのが、創業したばかりのスポティファイだった。11年、スポティファイは米国市場に進出し、その後の急速な成長はよく知られるところだ。クランダムはいきなりシリーズAで2千万ドル超(約25億円)をスポティファイに投じている。それ以前の北欧では1億円や5千万円をみんなで投資する零細投資をしていたのに対して、クランダムは世界標準の米国方式のシンプルな投資契約書で巨額の投資を実行した。これが世界中のVCの投資を呼び込むことになった。

日本の〝伸びしろ〟

もちろん、何から何までアメリカンスタンダードでやるべきだということではない。テクノロジーなり市場なりに対する洞察は、スタートアップ自身がそれぞれの国でできる。ただし、企業として成長する資金を獲得するフェーズでは、グローバルで共通の言語とフォーマットに乗らないといけない。最近の例でいえば、核融合発電の実現を目指している「京都フュージョニアリング」というスタートアップが、国内外から総額100億円超を調達して話題になった。今や、そういう規模の資金調達の勝負になっている。

「日本には日本のやり方がある。世界の標準に合わせたら独自性がなくなるじゃないか」という意見は依然として根強い。個別の事業の中身は常に独自でなければならない。だからこそ価値を生む。そうでないと成長しない。そこにスタートアップの役割がある。ただし、独自性のある事業がきちんと資金を調達して成長し、世の中の人たちを引きつけていくためには、資金調達の標準的なインターフェース(接合)が必要となる。

何も3回転宙返りをしろ、という無理難題ではない。標準的なやり方に乗っていきましょう、という話だ。しかも、日本には先進国の模倣でキャッチアップしてきた歴史と実績がある。北欧の事例にもあるように、はっきりとした成功例が出てくれば、変化は速い。日本のスタートアップには大きな伸びしろがある。

経営学者 楠木 建(くすのき・けん) 1964年東京都生まれ。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋大学助教授、イタリア・ボッコーニ大学経営大学院客員教授、一橋ビジネススクール教授などを経て2023年から同スクールPDS寄付講座競争戦略特任教授。著書「ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件」(東洋経済新報社)が11年のビジネス書大賞受賞。他に「絶対悲観主義」(講談社+α新書)など多数。

(Kyodo Weekly 2023年10月13日号より転載)