貴金属を吸着する藻を使ってリサイクル サーキュラーエコノミーの取り組み事例

経済産業省は今年2月、「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ」を策定した。社会経済システムをこれまでの線形経済(リニアエコノミー)から循環経済(サーキュラーエコノミー)への転換の必要性を指摘。その上で報告書は、個社単位での取り組みではなく、サーキュラーエコノミーを社会に定着させるためには「設計・製造段階、販売・利用段階、回収・リサイクル段階のライフサイクル全体をシームレスにつなぎ、動脈産業と静脈産業が互いの産業形態を変化させつつ連携して取り組むことが要諦である」と強調している。

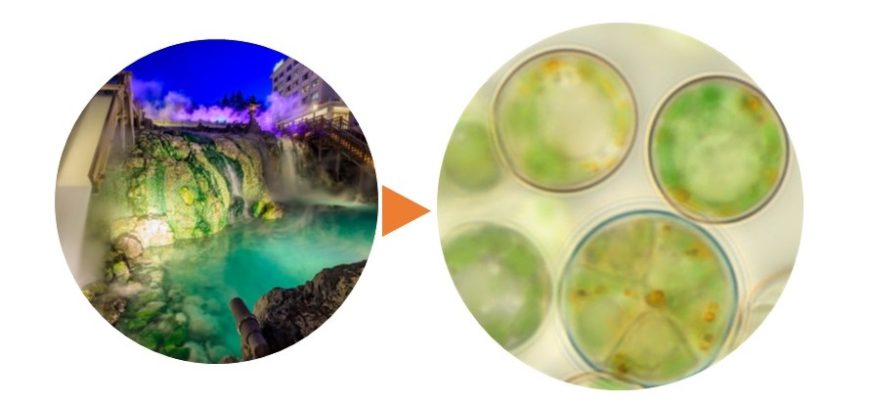

今回は、「ガルディエリア」という貴金属吸着能力を持つ微細藻類を生かし、脱炭素化や資源循環につながる先進的な技術を開発した、ディープテック企業「ガルデリア」(東京都)の取り組みを報告する。ガルディエリアを活用し、使用済み家電などから金やプラチナ、パラジウムといった貴金属を回収する事業を展開。同社はリサイクル素材を自動車以外の業界から確保する「X to Car」を志向する。循環経済は、「X to Car」のほかに、廃自動車から自動車以外の製品を再生する「Car to X」、デンソーなどが取り組む廃自動車から再生品を活用し、新しい自動車を製造する「Car to Car」など多様な取り組みがあり、国内の各企業は「環境保全」と「収益性向上」の両立を目指す。

▼ガルデリアの取り組み

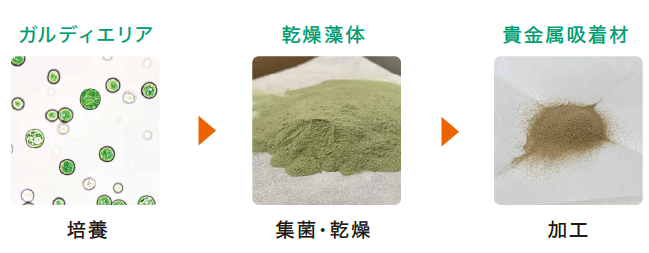

地球上の藻類の種類数は、正確に分かっていない。未発見の藻類も数多く、非常に多様であることは知られている。そんな藻類の一つであるガルディエリア。この藻は金属を吸着するという特殊な性質を持つ。スタートアップ企業のガルデリアは2015年、使用済み家電、自動車部品、廃液などから金、プラチナ、パラジウムといった貴金属を回収できるガルディエリアを培養し、開発した吸着剤などを、貴金属リサイクル業者などに販売する事業を展開している。

今年夏には、静岡県三島市に藻の量産工場を新設し、生産能力を月4トンとこれまでの約20倍に引き上げる。

日本国内では、金やパラジウムのリサイクル率は4割程度にとどまっているとされ、再利用が進んでいないのが現状だ。ガルデリア代表取締役CEOの谷本肇氏は「ガルディエリアを活用することで、有価金属のリサイクル率を高め、サーキュラーエコノミーの実現を目指したい」と話す。

▼約10億年前から存在

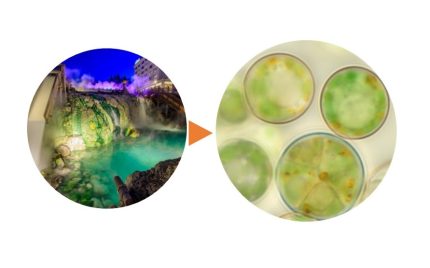

ガルディエリアは約10億年前から地球に存在する紅藻で、硫酸性温泉のような環境が厳しいところでも生育ができ、しかも大量生産に適した藻類だという。5~10マイクロメートルととても小さな生き物だ。

東京大学農学部卒の研究者からこの技術を紹介された谷本氏は「世界的に通用する技術で、地球環境を少しでもよくしたい」という考えと合致し、創業を思い立った。

全国の硫酸性の温泉地に生息しているガルディエリアの株を社員とパートナー企業が手分けして採取するところから始まる。培養液中の炭素と酸素を利用して培養するとともに、光を当てることで光合成に切り替わり、二酸化炭素(CO2)を利用しての培養も行っている。同社では、光合成培養に適した株を選び、光合成による培養でCO2削減にもつながる効果が得られるという。

同社で培養したガルディエリアを細胞表層と細胞内成分に分離し、細胞表層を吸着剤に加工。内成分については、その大半が食料品、化粧品、肥料などに応用できるという。吸着剤を含む回収装置を、金属廃材などを回収し有価金属を取り出す事業を展開しているリサイクル業者や、金属の廃液からレアメタル(希少金属)などを取り出す事業を行っている廃液業者に売り出す。

ガルデリアの回収装置をリサイクル業者の社内に設置。リサイクル業者は、集めた使用済みの携帯電話・家電など、いわゆる〝都市鉱山〟からの廃品や、廃自動車からの部品を粉砕し、それらを金属加工で用いられる王水につけ、イオン化する。それを、ガルディエリアを活用した吸着剤が入ったパイプに流し込み、貴金属をろ過する。そして、吸着剤を炉で焼いて、貴金属を取り出すという作業工程になる。取り出された金、パラジウム、プラチナなどは、自動車のマフラー部品や、電子機器の部品に再利用されるケースが見込まれる。

谷本氏によると、これまで銅などはリサイクル率が高いが、金やパラジウムなどは費用対効果の面などから、比較的低いのが現状だという。背景には、廃液などから金などを回収する際、廃液業者はこれまでイオン交換樹脂を活用することが多いが、10ppm以下の場合は、貴金属の回収が困難なことが分かっており、大半は廃棄している。

これまで確認されている実験結果では、ガルディエリアを活用した場合、金の回収率では93~99%と高いデータを示し、かつ、イオン交換樹脂と比べ、コスト面で約20%の削減ができるという。このため、「貴金属の回収率の高いガルディエリアをもっと活用すれば、リサイクル業者もウィンとなり、地球環境もウィンとなる。さらなる普及を目指したい」と話す。

さらに、谷本氏はこれまで以上に都市鉱山からの貴金属の回収の必要性を強調する。天然鉱山と比べ都市鉱山での採掘の方が、CO2の排出削減をはじめ、環境への負荷が小さいからだ。天然鉱山で金を採る場合、山を崩すための巨大な採掘用重機、崩された土砂を運ぶ大型トラックなども活用しながら作業をするが、通常、1トンの中から3グラム程度の金しかとれないという。

これに対し、「スマートフォンを1トン集めたら、金は約300グラムが回収できるのです。都市鉱山から金などを回収し、回収された金を再利用する、このサイクルを繰り返すことで、サーキュラーエコノミーの実現につながります」と都市鉱山の高い可能性を強調した。

▼「グリーンゴールド」

ガルデリアは自動車部品からの貴金属の回収にも取り組んでいる。「車の場合、金よりもパラジウム、プラチナが多く使われています」と谷本氏。特に車のマフラーの触媒部分に多く使われており、自動車部品などを扱うリサイクル業者に対し、高い回収率が期待できるガルディエリアの装置を提供していくという。

「リサイクル業者は、回収したパラジウムを使って、また自動車部品などに再利用されているようで、水平リサイクルの流れといえます」。

将来的には、電気自動車(EV)が普及する中、それに使われる燃料電池のリサイクルを手がけるという構想がある。自動車の未来については「貴金属、プラスチックなどすべての部品はリサイクル品でなくていけない、そんな時代が来るのではないか」と考えるからだ。

谷本氏は「金のトレーサビリティー(生産流通履歴)が確立されていることを前提に、正しいプロセスで金が取り出されていることを、『グリーンゴールド』と呼んでいます。ガルディエリアを活用した貴金属回収は、これまで以上に回収率が高く、かつ経費が抑えられることが期待できます。限りある資源をどう有効活用していくのか。まずは、このガルディエリアで、日本のみならず、世界で貴金属の循環経済を回していきたい」と力を込めた。

▼技術の普及が課題

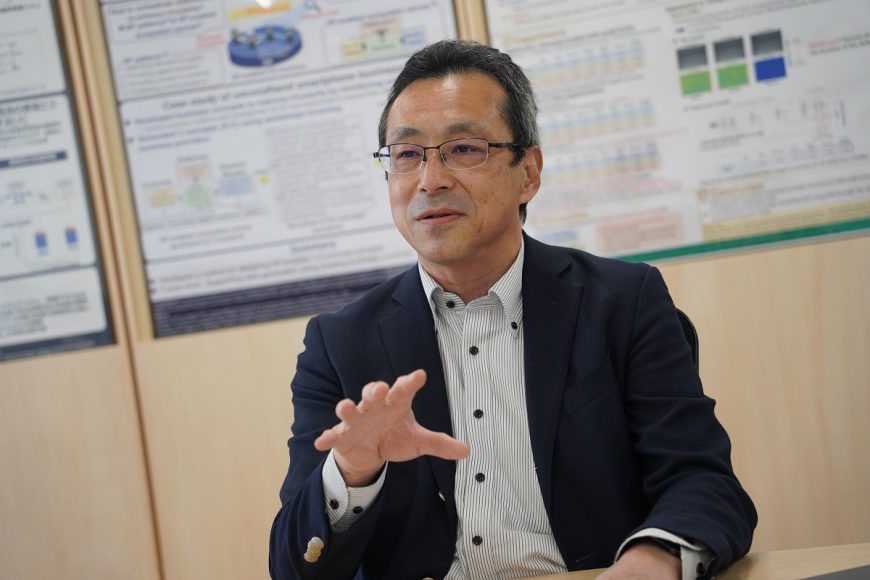

東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センターの梅田靖教授は「金属の回収は数多くの方法がある中で、イオン交換樹脂という石油由来ではなく、温泉地に生息するガルディエリアという植物由来のものを活用する取り組みはユニークではないか」とし、その上で「ガルデリアの技術が、多くの金属回収企業などで採用され、普及することが大きな課題となるだろう。つまり、ビジネスベースに乗るかどうかが鍵になる」と話した。

また、「廃棄物を資源として最大限活用し、付加価値をつけて、新たな成長につなげる経済システムへの移行が求められていると考える。世界レベルでサーキュラーエコノミーへの移行が加速し、政府、企業、消費者がそれぞれの立場でこの社会に実装させるにはどうするべきか、本格的に動きだすときだ」と、日本社会に対する期待を込めた。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター