「特集」 消滅可能性自治体 どう読み解くか 人口の未来は経済界が握る

天野 馨南子

ニッセイ基礎研究所

人口戦略会議から「地方自治体『持続可能性』分析レポート」が公表された。10年前にも同様の公表があったが、パワーワードの「消滅可能性自治体」だけが独り歩きして中身が周知されず、結局は人々から忘却されてしまう状況の繰り返しとならないかと危惧している。

4月の人口戦略会議の発表後、複数の自治体の政策担当者と話し合う機会を持ったが、公表データを活用して政策が検討されている(政策転換されている)状況とはとても言い難い。なぜなのか。「消滅可能性自治体」といった呼称がどうして付いたのか、その理由をメディアも自治体も十分理解していないからだ。

「消滅可能性自治体」「ブラックホール自治体」といったパワーワードがキャッチーであればあるほど、字面の持つイメージが独り歩きし、そのデータが意味するところを深く読み砕き、中長期的な政策を立てるという行動変容に一向に結びつかないようにみえる。

20〜30代女性数の維持

「地方自治体『持続可能性』分析レポート」で最も着眼すべきは、「地元の20~30代女性数維持こそが自治体人口の未来」という点だ。婚姻・出産を生み出す「次世代人口増加の担い手」となる人口の地元定着力こそが自治体の未来を決める、という人口維持のためには当然のことをダイレクトに受け止められている人は、筆者の体感ではごくわずかだ。分析レポートは若年女性数の維持力こそが人口政策の根幹という統計的ファクトをもっと明言すべきだろう。

分析レポートでは、2020年の国勢調査時点の20~30代女性人口数と比較して、30年後(20年に生まれた女性が親世代となる約1世代期間)のそれが50%未満となる自治体を「消滅可能性自治体」としている。親子世代間でみて、統計上の婚姻・出産のメインゾーンとなる女性人口が半分以下となっているようでは、そのエリアは消滅していくだろうという話である。

なぜ地元を出ていくのか

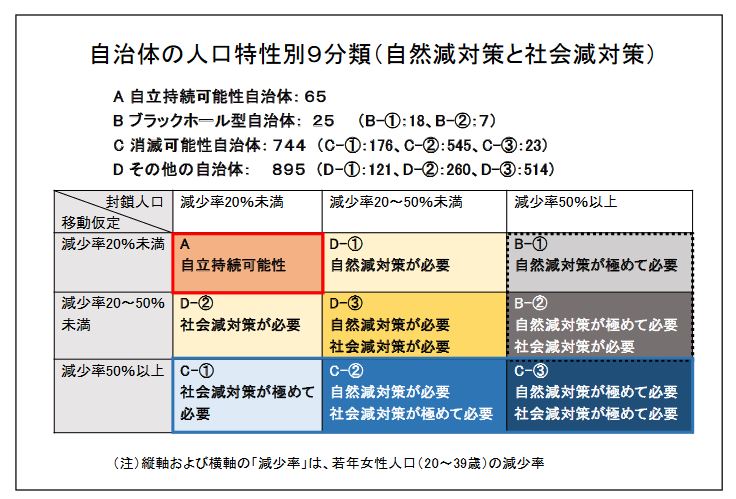

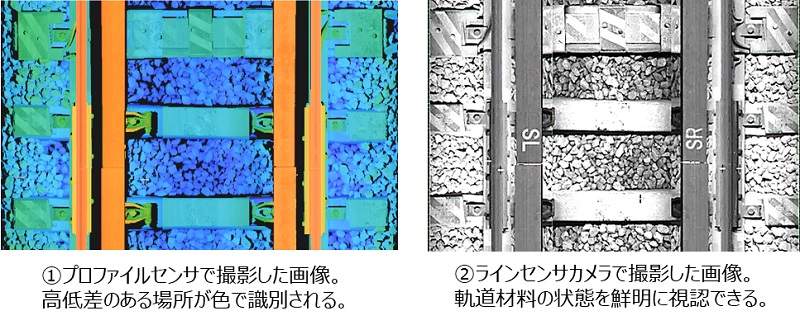

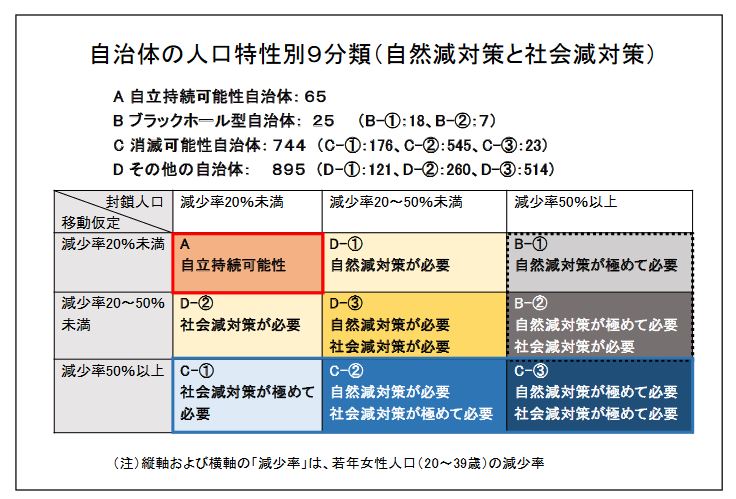

その中で注目すべきは、「自治体の人口特性別9分類」マトリクス表(下図)縦軸の「社会減」である。地元の女性社会減が地元を滅ぼす、ということを警告している点は10年前の発表同様、評価できる。

人口戦略会議「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」より

1996年の東京都における女性人口の転入超過(転入数ー転出数>ゼロ、社会増)以降、ほとんどの地方自治体で女性社会減が続いており、「地元を去った女性の結婚・出産は地元で発生しない(機会損失)ゆえに、地元に残留・結婚した女性が半世紀前と変わらず産もうとも、いなくなった女性の分まではさすがに産めない」のが現状だ。女性社会減によるすさまじい婚姻減の下で、子育て支援も妊活支援も出生減に対して焼け石に水の状況が地方の少子化の実態である。

それから、女性社会減は「どのタイミングで起こっているのか」ということも併せて周知されるべきだ。しかし、メディア、自治体担当者とも、この「なぜ出ていくのか」がほとんど知られていない。女性の社会減のファクトとともにその理由を分からずして、どうやって女性減対策に向き合うというのか。社会減理由については、住民基本台帳人口移動報告を分析すれば自明である。どの女性社会減エリアも判で押したかのように22歳女性が圧倒的に純減し、20代前半の就職期社会減が大半を占めている(筆者注・30代女性社会減は僅少。ゆえに子育て世帯誘致など既婚女性対象の政策で地元の女性社会増減は動かせない)。つまり、エリア間の〝雇用綱引き〟で若年女性定着度合いが決まっている。

ちなみに2023年の東京都の社会増はやはり10代と20代人口のみであり、そのうち20代が86%を占めている。それ以外の世代人口は実は社会減となっており、東京の人口増において若年層の流入がいかにインパクトあるものかが分かるだろう。さらに毎年、20代人口のうち7割以上が就職期に移動する20代前半の女性となっており、この年齢ゾーンは9割以上が未婚である。結婚前に地元を去っていく女性への対策を放置することは、地元婚姻減に直結する。

あり得ない「封鎖人口」

「自治体の人口特性別9分類」マトリクス表の横軸の「封鎖人口」は、そのエリアに日本人・外国人ともに一切出入りがない状態を仮定する。そのエリアで生まれた女児が、そのまま持ち上がりで20~30代を30年後に迎える設定だ。正直言って日本という移民の僅少な国単位なら意味があるかもしれないが、若年未婚女性人流の激しい自治体の未来を考える推計では、測定の意味がないといっていい。人流なき自治体など、そもそもあり得ない設定だからだ。あり得ない設定の指標での評価への対策を考えるより、足元の社会減問題を解決すべきだろう。

この封鎖人口に関しては、自治体単位での推計を用いることが有効であるか疑義がある。

2050年時点の20代女性は、20年時点ではまだ生まれていない。どうやって持ち上がり人口数を計算するかというと、20年時点の各自治体の合計特殊出生率(以下、出生率)の一定期間の平均値をもとに推計される。20年以降、30年分の出生数が過去の出生率で計算される。

しかし、この出生率は、くせもので「未婚女性のエリアへの人流でその高低が変動する」指標である。極端な言い方をすると、エリアから未婚女性を外に出してしまえば、自動的にエリア既婚率が上がるため(未婚化解消)、出生率は自動的に上昇する。世界各国、日本中どこでも、若い未婚女性が就職で移動してくる女性社会増エリアは出生率が低い傾向となる(横滑り未婚人口の継続増で未婚化するため)。逆に若い女性が就職で出ていく中山間地域、過疎エリアは、出生率が高い傾向となる(エリア内既婚割合の上昇による)。

封鎖人口推計のための各自治体の出生率が「これまでの女性の移動を反映した高低」となっている「人流前提の出生率」で、これを「女性が一切移動しないことを前提とした30年間に発生する出生数計算」に当てはめるというこの計算方法は、誤った判断を誘発することになりかねない。この方法では、都会(社会増エリア)の出生率は「地方からの女性流入を前提とした過去の低いままの出生率」で積算していくので、必然的に2050年の封鎖人口は少なく見積もられる。一方、社会減エリアは女性が外に出ていくことを前提として高く計算されている出生率を掛け続けるために、当然高く見積もられる。一言でいうなら、計算構造上、社会増エリアたたき指標だ。

ブラックホール自治体?

女性が就職期に社会増しているエリアほど、全体の出生率に強い影響を持つ20代出生率が(20代女性未婚割合の自動的な上昇により)低くなる傾向にあり、50年の封鎖人口は必然的に少なく推計される。

社会増エリア側と社会減エリア側とで不公平な結果となる計算設定ではあるものの、社会増が続く人気エリア指定とも言い換えられる「ブラックホール自治体」が、より一層頑張ること自体に問題は生じない。しかし、逆に地方部(女性社会減エリア)には、封鎖人口(マトリクス表の横軸)は甘いジャッジになっている。

社会減エリアが今後、女性の定着を試みればみるほど(封鎖人口状態に寄せるほど)、今よりは出生率が下がる傾向になりやすい(計算構造上の低下のため、悪いことではない)。雇用改革で未婚女性が地元(社会減エリア)に定着し、20代前半女性の未婚率が現状より上がるからである。

その結果、30年かけて封鎖人口という状況(女性の地元定着)に寄せていくほど地方部は出生率が低下し、その半面、都市部の出生率は上がるだろう。50年の封鎖人口数は、実現したとするならば、公表値より都市部は多く、地方部は少ない結果になると思われる。

何が言いたいかというと、「ブラックホール自治体」といわれた主に東京都特別区(女性雇用に積極的・先進的なエリア)が奮起して、未婚女性が結婚・出産するような環境づくりに向けて頑張るほど、女性雇用改善が進まない現状にある今の社会減エリアの勝ち目はなくなっていく可能性が高い。人口戦略会議は、都会のおしりをたたくような発表はせずに、地方が女性の社会減に危機感を持つメッセージ(縦軸)だけを出した方がよかったのではないかということだ。

企業は「選ばれる立場」

筆者は女性社会減エリアの経済団体、自治体などから仕事の依頼を受けることが非常に多い。その際、どこを見習ったらいいかといった質問を頻繁に受ける。「当たり前に東京都の雇用。若者がなぜ自発的に都に向かって大量に動いているのか。それは都の企業吸引力の強さゆえんによる」とお答えしている。16年に女性活躍推進法が施行され、301人以上の労働者を雇用する事業主はすべて同法の定める行動計画を国に提出した(当時301人以上事業者の4割が東京都)。また、女性活躍推進状況が優れた企業に認定される「えるぼし」企業の50%は東京都の企業だ。以降、東京都の社会増(常に女性>男性)がさらに加速し、22年からは101人以上の事業主もすべて提出となったことで、コロナ禍の移動制限下(20~22年)の東京都では男性の2・2倍もの女性増加となった。

女性が男性以上にキラキラしたことに憧れて東京都に来ているならば、コロナ禍で男性より女性の方が東京に来ないはずだが、結果は逆だった。女性はライフワークバランスとジェンダーレスな雇用・人材育成が見込める企業を選び、その企業が東京に多くあるということがこの事態を招いているのである。今やオンラインで就職活動をすることも可能になり、地方の若者が東京の企業の門をたたくことが簡単にできる時代である。この傾向は今後もどんどん加速していくことだろう。

20年において20代人口が、40代人口(最多世代人口)の67%しかいない日本。企業は「若者に選ばれる立場であることを身に染みて理解し、全力で彼らの価値観に寄り添い選ばれようとしているのか」と問いかけたい。そして各自治体は、国は、そのような姿勢の企業を応援することこそが、エリアの未来に続く人口戦略であることを理解してほしい。

ニッセイ基礎研究所 天野 馨南子(あまの ・かなこ) 1971年東京都生まれ。東京大学経済学部卒業。95年日本生命入社。99年ニッセイ基礎研究所に出向し2020年から人口動態シニアリサーチャー。総務省「令和7年国勢調査有識者会議」構成員など政府、自治体、経済団体の人口関連アドバイザーを務める。日本証券アナリスト協会認定アナリスト。近著に「まちがいだらけの少子化対策」(金融財政事情研究会)。

(Kyodo Weekly 2024年6月17日号より転載)