「特集」終活市場は進化する 「引き算」と「足し算」の循環で自分流に 注目の「ラスパ」探し

梅津 順江

ハルメク 生きかた上手研究所所長

ひと昔前、「シュウカツ」といえば「就活」でした。就業のために活動することを指していました。令和時代の今は、断然「終活」の方が幅をきかせています。人生を終えるにあたって備えるための活動です。この変遷だけをみても、日本の少子高齢化社会が進んだことがわかります。人口ピラミッドの形が富士山型からつぼ型に変化して、支える構造が脆(もろ)くなると憂慮されています。就活年代が減って、終活年代があふれているというわけです。

さて、「終活」という新語はいつから出てきた言葉なのでしょうか。2009年、雑誌「週刊朝日」の連載「現代終活事情」で知られるようになり、「現代用語の基礎知識2010」から登場しています。10年の「ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされ、12年には同アワードでTOP10入りを果たし、周知されていきました。冒頭で記した通り、今では、一過性のブームを超えて、日常的に使われる言葉として世の中に浸透しています。定着した要因として、日本の少子高齢化の他、非婚率の増加、高齢者の長寿化などの社会的な背景が大きく影響しています。家族の単位が大きかった昔は親の介護や死後の準備を分け合うことができました。しかし、少子化もしくはおひとりさまが増えた現在は労力を分担できず、一人に対する負担が大きくのしかかるようになりました。また医学の進歩によって、日本人の平均寿命は延伸しています。子世代への経済的、精神的な負担やトラブルなどが生じやすくなりました。

先延ばしマインド変化なし

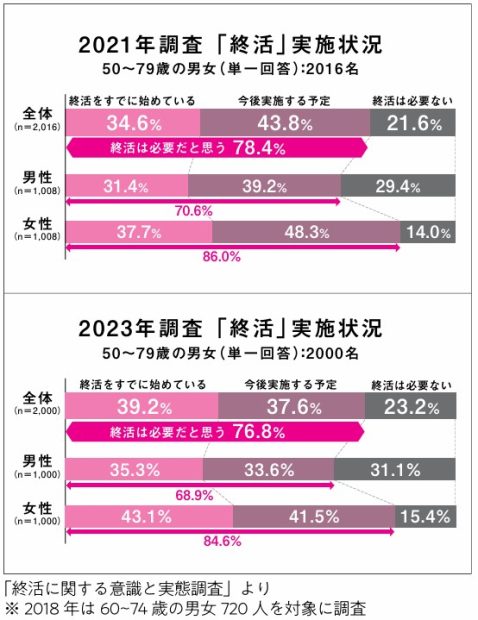

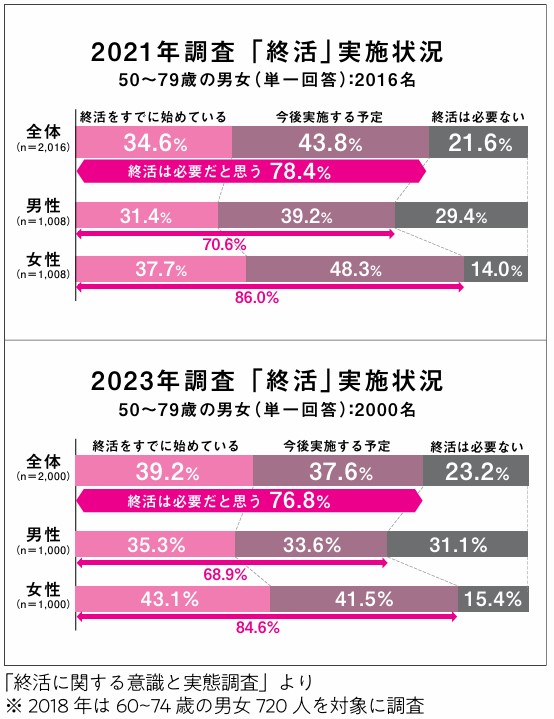

ハルメク 生きかた上手研究所は、50~70代の男女2千人に23年2月15日~28日、「終活に関する意識と実態調査」を行いました。当研究所で実施する終活調査は3回目となります。1回目が18年(新型コロナ禍前)、2回目が21年(新型コロナ禍)、3回目が23年(新型コロナ禍後)です。定点観測によって、変わったこと、変わらないことを整理します。

変わらないことは「終活を必要だと思っている人のうち、すでに始めている人は半数程度」という結果です。23年は「終活は必要だと思う」人が全体の76・8%でしたが、「終活をすでに始めている」人は全体の39・2%でした。なお「終活は必要だと思う」は、「すでに始めている」と「今後実施する予定」を足したものの割合です。21年は「終活は必要だと思う」人が78・4%で、「終活をすでに始めている」人は34・6%。18年は「終活は必要だと思う」人が74・4%で、「終活をすでに始めている」人は38・9%。終活は必要だと思っているが、実際に始めている人は半数程度という構造です。コロナ禍前も、コロナ禍も、コロナ禍後も、「自分にはまだ早い」、「いつかはするが今ではない」と、先延ばしにするマインドは変化していないということになります。

足し算終活

変わったことは、どんなことでしょうか。

まず、「終活と認識するもの」の変化を辿(たど)ってみます。TOP2は、3回のどの調査でも変わらずで、1位「金融口座・金融商品の整理」、2位「家具や家の中の荷物整理・処分」です。しかし23年にこれらの割合が減少しています。5位「衣服やアクセサリーなど身につけるものの整理・処分」、7位「アルバムや手紙等思い出の整理・処分」も18年、21年と比べて徐々に低下しています。一方で、「しておきたかったことをしておく」は18年が0・6%、21年が16・4%、23年が25・6%と大幅に増加しています。

次に、「必要と思う終活」の変化を見てみましょう。こちらもTOP4まで3回の調査ともランキングは変わりません。ランキング順に「家具や家の中の荷物整理・処分」、「金融口座・金融商品の整理」、「衣服やアクセサリーなど身につけるものの整理・処分」、「アルバムや手紙等思い出の整理・処分」です。しかし、1位「家具や家の中の荷物整理・処分」、2位「金融口座・金融商品の整理」、そして5位以下の「加入保険の整理・見直し」、「不動産の整理・処分」などが21年(コロナ禍)より4ポイント以上減少。一方で、「会いたい人に会っておく」は約3・0ポイント増えていました。

さらに、「すでに始めている終活(やり終えた終活)」の変化を見てみます。「お墓の準備・用意」の他、「加入保険の整理・見直し」、「家具や家の中の荷物整理・処分」、「衣服やアクセサリーなど身につけるものの整理・処分」、「金融口座・金融商品の整理」、「アルバムや手紙等思い出の整理・処分」など「○○の整理・処分」といった項目が、コロナ禍前後を問わず、上位を占めています。しかし、これらの項目は、3回の調査で徐々に下がる、もしくは21年(コロナ禍)では上昇したが23年には下降という具合に、ダウントレンドの傾向です。一方で、23年から新たに質問に入れた「投資信託、株式投資など資産運用をはじめる」、「健康習慣の開始・見直し」が、2位「加入保険の整理・見直し」、3位「家具や家の中の荷物整理・処分」とほぼ同じ割合の20%前後となっています。

コロナ禍前やコロナ禍には、「○○の整理・処分」など、捨てる・減らす・やめる類の「引き算終活」が伸長しました。「デジタル終活」という新たな言葉も生まれました。コロナ禍後の23年は「整理・処分」だけでなく、「健康習慣の見直し」、「資産運用の開始」、「会いたい人に会っておく」など、見直す・増やす・始めることも含まれました。こちらは「足し算終活」になります。

広がる終活領域

変わったことは、終活領域のさらなる広がりということになるでしょうか。定点的に終活を探索することによって、終活は捨てる・減らす・やめるの「引き算終活」だけではなく、見直す・増やす・始める方向の「足し算終活」の兆しが出てきたことが分かりました。

一見すると、真逆の視点・行為にみえますが、捨てる・減らす・やめることで、見直す・増やす・始める方向に向かえるのでしょう。「お金やモノを整理したら物質的にも気持ち的にも余裕が生まれ、第2、第3の新たな人生がスタートできる」、「何かをやめたら余白ができて、次にチャレンジしたくなる」といった感じで、〝減らす・やめる〟引き算終活と〝増やす・始める〟足し算終活はループしてつながっています。対立構造にみえるこれらは、自分流に繰り返し循環させていくものなのかもしれません。

さて、今後の終活はどのようになっていくのでしょうか。「婚活」も終活の一つと捉える「終活婚」が広がっていくのではないかと予測しています。足し算終活の一つとして、人生後半をともに過ごすパートナー探しの「終活婚」市場に注目しています。

生きかた上手研究所は、これからも続くことが予測されるトレンドおよび来年以降のトレンドの芽をまとめ、毎年12月に「シニアトレンド発表会」の中でキーワードを公表しています。直近では24年12月4日、「シニアトレンド2024-2025」を実施しました。テーマの一つとして、「ラストパートナー(略してラスパ)」を取り上げています。「パートナーがいれば、ひとりぼっちになってしまうという将来不安も少なくなり、艶のある老後になる」というメッセージを込めています。

シニアの離婚と婚活

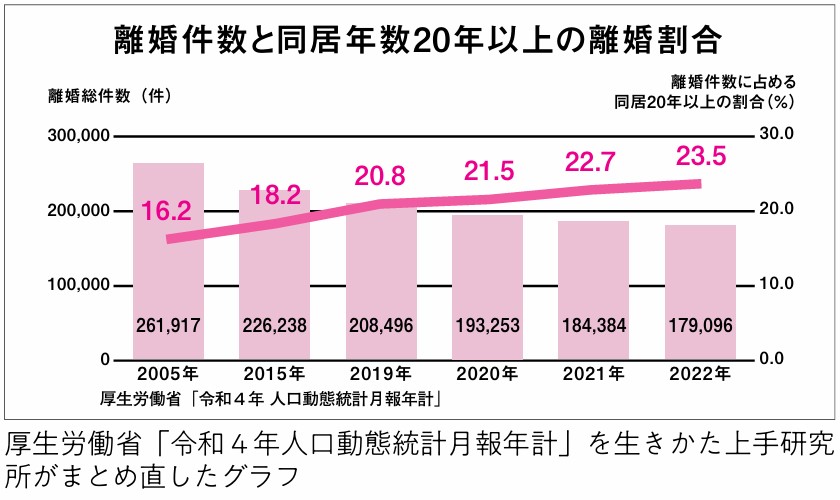

厚生労働省「令和4年人口動態統計月報年計」によると、離婚件数自体は20年で約4割減っている中、同居期間が20年以上の夫婦が離婚する「熟年離婚」が離婚した人のうち23・5%と過去最多になっていると公表しました。

「熟年離婚」が過去最高になる一方で、「シニアの婚活」が話題になっています。「シニアの婚活日帰りバスツアーが常に満席」というニュースもありました。「秋の中高年婚活バスツアーは、男女共に満席御礼。すてきな出会いを求めて南房総バスツアー開催します」、「観光しながら異性と出会える『婚活バスツアー』。1人でも参加しやすく、婚活パーティーよりカップルが成立しやすいという声もあります。40~50代を中心に人気があり、60代の参加者も増えています」など、企画も実に多彩です。

また、大人の恋愛リアリティー番組「あいの里」も話題になっています。離婚や病気、出産への焦りなどさまざまな事情を抱えた35~60歳の男女が、人生を賭けて恋に挑んでいます。取り乱しながら恋に奮闘する大人たちの姿は、恋愛だけではなく、これまで辿ってきた「人生経験」が絡み合うシーンが見どころです。斬新さが話題を呼び、シーズン1は6週連続で日本のネットフリックスで週間TOP10入り(シリーズ)を果たしたそうです。

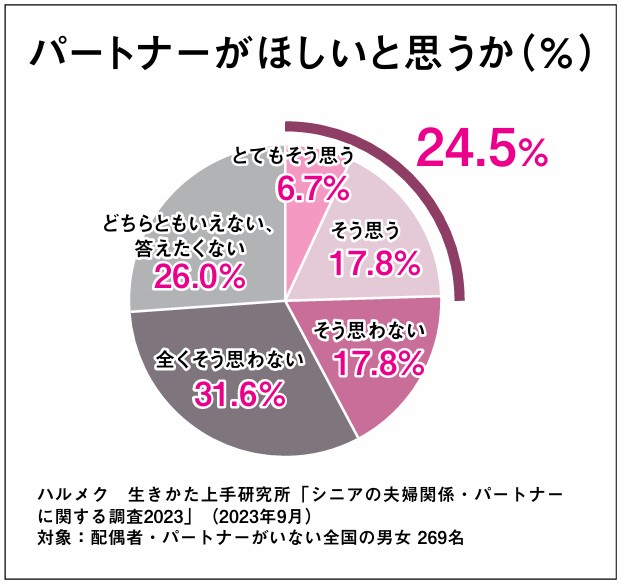

生きかた上手研究所の「シニアの夫婦関係・パートナーに関する調査」(23年9月実施)では、50~79歳の未婚男女の4人に1人(24・5%)が「パートナーがほしい」と回答しています。「年甲斐(としがい)もなく恋愛なんて」という既成概念が変わってきているということです。高齢化が進み、今後もラスパ探し市場は盛り上がるのではないかと予測しています。ラスパ探し市場から今後も目が離せません。

シニアは歳を重ねても、終活を前向きに捉え、幾度も再生できる素晴らしさに気付き始めています。「引き算終活」と「足し算終活」とをうまく循環させながら、「終活婚」さえも前向きな終活として取り組むシニアを想像したら、明るい未来が描けました。

ハルメク 生きかた上手研究所所長 梅津 順江(うめづ ・ゆきえ) 2016年3月から現職。年間約900人のシニアを対象にインタビューや取材を行い、誌面づくり・商品開発・広告制作の種になるインサイトを探ったり、アンケートを介して半歩先の未来を予測したりしている。著書に、「この1冊ですべてわかる心理マーケティングの基本」(日本実業出版社)などがある。日経クロストレンド「シニアの新常識」を連載中。

(Kyodo Weekly 2025年2月17日号より転載)