万博で宇宙に憧れる心育む JAXAブースで特別イベント

ギリシャ神話の月の神の名を冠した米国主導の有人月探査プロジェクト「アルテミス計画」。米国が人類初の有人月面着陸に成功した1969年当時の“月一番乗り”のライバルは、57年に人類初の人工衛星打ち上げに成功したソ連だった。今回のアルテミス計画は2030年までに人類2度目の有人月面着陸を目指す中国が競争相手だ。月を舞台にした宇宙開発競争は半世紀前と変わらずいまも続いている。

アルテミス計画には日本も参加しており、日本人宇宙飛行士の月面探査が想定されている。日本人初の月面着陸への期待が高まる中、一般の人に一足早く月面着陸気分を味わってもらおうと、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は7月20日、大阪市内で開催中の大阪・関西万博のJAXA常設展示ブースで月を体感できる特別イベントを開いた。

イベントは、日本人宇宙飛行士が月に降り立つ高精細CG映像や宇宙開発技術者らの話などを通して、月に降り立った感覚を参加者に感じてもらう催し。7月20日は人類が初めて月に降り立った日で国連制定の「月の国際デー」に当たるため、この日を開催日にした。

午後5時に始まったイベントは3部構成。第1部、第2部は抽選でそれぞれ100人を超える応募者の中から選ばれた各15人、第3部は10分足らずで定員に達した整理券を手にした15人が参加した。いずれの部でも、参加者たちは期待に胸を膨らませ、目を輝かせながら、“宇宙”の世界に没入していた。

“宇宙”の世界に没入する参加者

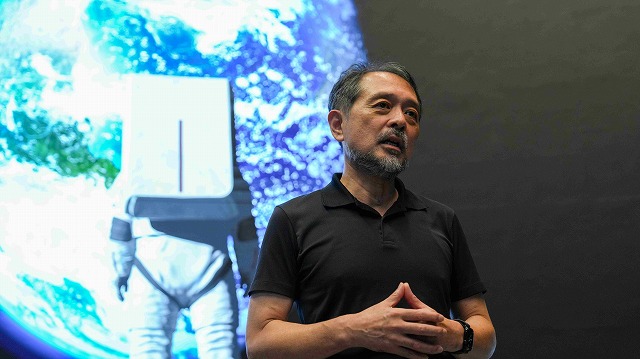

第1部は、宇宙をリアルなCG映像で表現する映画監督の上坂浩光さん(65)が、普段語られることが少ないCG映像制作の舞台裏を説明。上坂さんは、JAXAの依頼で制作した常設展示ブース用の約5分の映像作品「月に立つ。その先へ、」などを高精細の大型LED湾曲画面(横10メートル、縦3メートル)で放映した後、シナリオ、絵コンテ、作りからCG制作作業のモデリング、コンポジット、シミュレーション、モーションキャプチャーの主要工程を、作業中の映像も示しながら解説した。

例えば、宇宙服に使い込んだ感じを出すためにあえて汚れを付ける作業や、1コマ作るのにおよそ2時間かかる根気のいる絵作り、ロケット発射時の煙やガス、熱などの微細な変化を正確に表現する映像を物理計算で数値化して何度もシミュレーションを繰り返す過程、月面を歩く宇宙飛行士の動きをリアルにするために宇宙服の分厚さを考慮して両脇にクッションを挟んで役者に演技してもらった「モーションキャプチャー」(動作のデジタルデータ化)の手法などを紹介した。

モーションキャプチャーについて説明する上坂浩光さん

作品「月に立つ。その先へ、」に登場する、月面基地の開発に成功して火星探査に向かう日本人宇宙飛行士役の1人は、ウルトラマンタロウ役でも知られる俳優の篠田三郎さん。篠田さん演じる宇宙飛行士は「地球に住んでいたわれわれは、月に住むようになり、今度は火星を目指している。また新しい挑戦の旅が始まるんだ」と語る。「M78星雲・光の国」からやってきたウルトラマンタロウを演じた篠田さんだけに説得力が感じられる希望のメッセージとなっている。

上坂さんは「宇宙の中の命を一貫したテーマに映像を制作してきた。制作した映像を通じて宇宙へ興味を持ってくれればこんなにうれしいことはない。宇宙のことを知れば知るほど私たちの命が奇跡の上に築かれていることが分かり、一人一人の命の尊さに気付かされる。私たちはどこからきてどこへ行くのか、映像をきっかけに、私たちの尊い命の根源、行く末に思いをはせてほしい」と話した。

宇宙への思いを語る上坂浩光さん

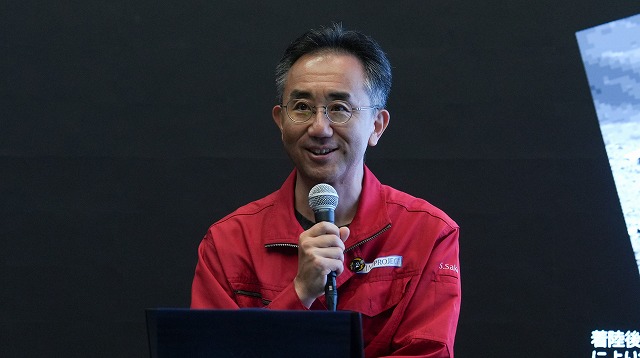

第2部は100メートル範囲内の“ピンポイント”月面着陸に成功したJAXAの小型月着陸実証機「SLIM(スリム)」のプロジェクトマネジャーを務めた坂井真一郎・宇宙科学研究所教授と、スリムとともに月に向かい、スリムが月に着陸した姿を写真に収めて地球に送った、玩具大手タカラトミーなどが開発した野球ボール大の小さな変形型月面ロボット「LEV-2(愛称SORA-Q、ソラキュー)」の開発を中心で担った元タカラトミーの渡辺公貴・同志社大教授が登壇し、プロジェクトが成功した瞬間の喜びや、開発秘話などを語った。

2024年1月20日にスリムが月に着陸した当時を振り返った坂井教授は「あんなに遠い月に誤差100メートル以内の正確さで降り立つものを作らなければならないというスリムプロジェクトには、ぞくぞくする感じを持った。ソラキューが送ってくれた月に着陸したスリムの写真を見た瞬間は、半年前まで私たちの目の前にいたスリムが今は遠い月にいると思うと、不思議な感覚にとらわれた」と話した。

スリム月面着陸プロジェクトを振り返る坂井真一郎・宇宙科学研究所教授

月面着陸後に球体から走行形態に変形するソラキュー開発の苦労話を披露した渡辺教授は「月面の砂地を自力走行するソラキューの走行動作はウミガメの動きをヒントにした。砂地を走行させるシミュレーションを繰り返したがうまくいかず、悩んでいた時に、産卵のため砂浜を移動するあのウミガメ独得の動きが頭に浮かび、これだと思った」とひらめきの瞬間を語った。

また55年前の10歳の時に大阪万博の米国館で見た、米国宇宙飛行士が月から持ち帰った「月の石」の展示に触れ「55年前の大阪万博で月の石を見た私が今こうして皆さんに月に着陸したソラキューの成功をご報告できることはとてもうれしい」と述べた。

ソラキューの開発を中心で担った元タカラトミーの渡辺公貴・同志社大教授

2人の話を聞いた大阪市内の小学6年生、常吉爽太さん(11)は「ソラキューが球体を開くなどして自力で動く姿にびっくりした。月面はとてもきれいなところだとも思った。宇宙のことが学べてとても楽しかった」と笑顔で語った。

ソラキューの1/1スケールモデルを動かして楽しむ親子

第3部はソラキューの1/1スケールモデル「SORA-Q Flagship Model」を実際動かして写真を撮影する体験型ワークショップ。渡辺教授やJAXA職員の指導を受けながら、家族連れら15人が、ソラキューを操作して球体から走行モードへ展開。石など障害物をよけながらスリムの模型を探して写真を撮影することに挑戦した。両親と一緒に参加した大阪市内の小学6年生、野田晟大朗さん(12)は「うまく撮影できた。新鮮な体験で楽しかった」と話した。

夜間の大阪・関西万博会場。ライトアップされたスペイン館

この日の特別イベントは「スペシャルトークセッション」と題した1回目。10月13日までの大阪・関西万博期間中に第2回、第3回の開催を予定している。月を目指す物語は、まだ始まったばかり。ここから新たな一歩が始まる。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター