「特集」 世界に誇るキラーコンテンツ アニメ制作現場の現状 低い賃金、制作会社の収益力 製作委から売り上げ還流を

安井 洋輔

日本総合研究所主任研究員

はじめに

政府は、「新たなクールジャパン戦略」の中で、わが国のコンテンツの海外市場規模(海外売上)を2023年の5兆8千億円から、33年には20兆円にするという数値目標を掲げた。コンテンツのうち、音楽配信の拡大やインバウンド(訪日客)需要の喚起など、幅広い波及効果を持つアニメにフォーカスすると、その海外売上目標は6兆円となる。

もっとも、アニメの制作現場の現状を踏まえると、この目標を実現することは極めて困難だろう。19年時点のアニメ制作者数は6200人といわれる中、政府目標を実現するにはその5倍の3万人程度が必要になる。しかし、制作者の定着率は低く、こうした状況が今後も続けば、30年には5600人と1割程度減少することになるためである。

このように、アニメ産業の現状を踏まえた将来見通しと政府目標の間には大きな乖離(かいり)がある。以下では、アニメ制作者の定着率が低い背景などを考察した上で、今後、政府目標を実現するための方策について議論したい。

低い定着率と賃金

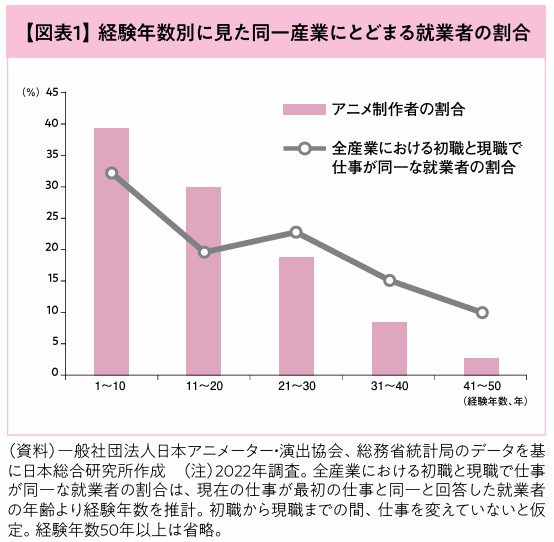

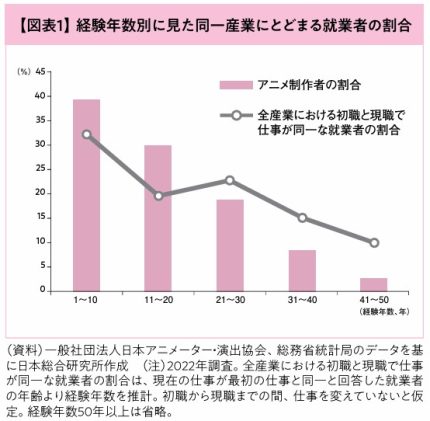

まず、アニメ産業と全産業における定着率の違いについて見てみる。一般社団法人日本アニメーター・演出協会が実施した実態調査と総務省統計局「就業構造基本調査」を基に、経験年数別にアニメ制作者と全産業における同一産業にとどまる就業者の割合(初職と現職で仕事が同一な就業者)を比較すると、経験年数が1~20年ではアニメ制作者がアニメ産業にとどまる割合は、全産業者の就業者が同一産業にとどまる割合を10ポイント程度上回っている一方、30年以降になると逆に5~10ポイント程度下回っていることが分かる(図表1)。これは、アニメ制作に関心を寄せアニメ産業に参入する若者は多いものの、その後20年程度経過すると同産業から退出する者が他の産業に比べ多いことを意味する。

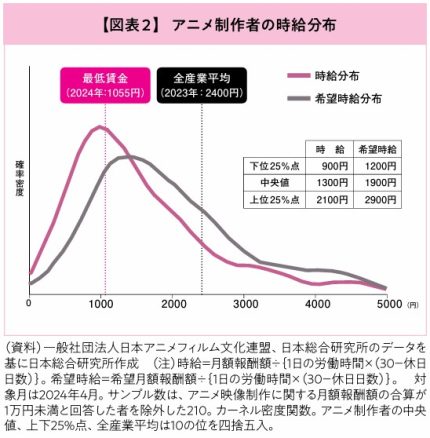

背景の一つには、他産業に比べて賃金水準が低いことがある。24年6月に日本総合研究所と一般社団法人日本アニメフィルム文化連盟が共同実施した「アニメ業界の希望時給算出のためのアンケート調査」で、アニメ制作者の時給を算出すると、その中央値は約1300円と全産業平均の約2400円の半分程度となった(図表2)。24年度の最低賃金は全国平均で1055円だったが、アニメ制作者の時給1300円は最低賃金と大差ない。

もっとも、全産業との時給水準の単純比較だけではアニメ制作者が賃金に不満を持っているかどうかは分からない。アニメ制作に関わることで得られる金銭の多寡で割り切ることができない喜びもあり、それが大きければ低賃金でもアニメ産業にとどまることが十分あり得るためである。そこで、同様のアンケート調査で、アニメ制作者の希望時給(自分のスキルが十分に評価されていると感じ誇りを持って働ける月額報酬を月間総労働時間で割った金額)の分布も確認すると、実際の時給分布よりも全般的に右に大きくシフトしており、中央値では約5割程度上回った(前掲図表2)。

この結果を踏まえると、多くのアニメ制作者は希望する時給水準の7割程度しかもらえていないという不満を抱えているとみられることが分かる。つまり、実際の時給水準は自分のスキルや貢献度が十分に評価されておらず、誇りを持って働き続けていけるような水準ではないということだ。こうしたスキルや貢献度に見合わないような劣悪な賃金環境が改善されない限り、アニメ産業における低定着率の問題は解決できない。

制作会社の低収益力

人材の定着を図るには、アニメ制作会社が現行水準を大幅に上回る賃上げを実施し、アニメ制作者が生活の不安がなく誇りを持って働き続けられる環境を整備する必要がある。

しかし、多くのアニメ制作会社は賃上げ余力に乏しいのが実情である。主として1990年中頃以降に設立されたアニメ制作会社7社を対象にしたアンケート調査(対象期間は2020~22年度)に基づいて賃上げ余力を表す指標である労働分配率(人件費/付加価値額、高いほど賃上げ余力が低い)を計算すると、平均88%と高水準であることが分かった。これは、大企業の平均値58%を大きく上回っているほか、中小企業の平均値81%よりも高い。

アニメ制作会社が急ピッチに賃上げをすれば、収益が圧迫され倒産リスクが高まってしまう。このため、アニメ制作会社が賃上げ原資を確保するためには、労働分配率の分母である付加価値額を増やすことが先決となる。

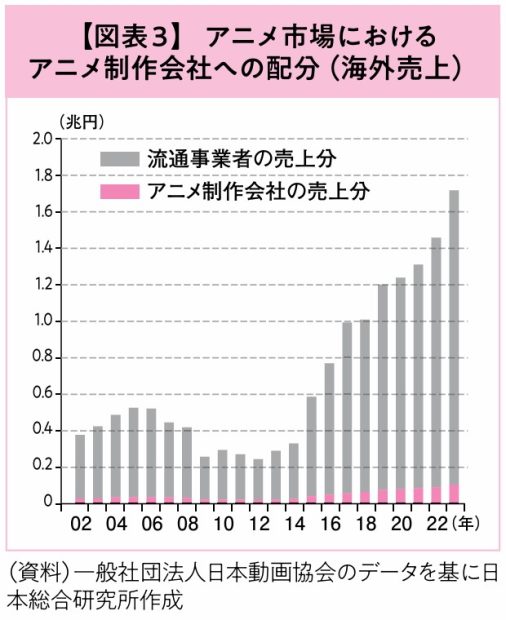

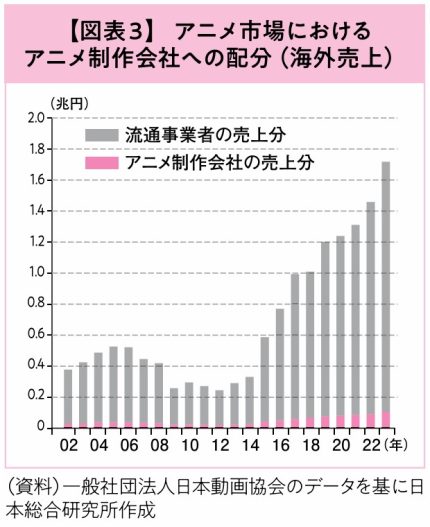

では、なぜアニメ制作会社は、付加価値額つまり収益などを十分に確保できない状況にあるのだろうか。わが国のアニメ産業の売上高は、15年頃からの海外配信プラットフォーマーの日本進出を契機に急激に拡大しているのに対して、アニメ制作会社の売り上げはそれほど増えていない。実際、アニメの海外売上の配分状況を見ると、アニメ制作会社に帰属する分は1割程度に過ぎず、9割程度は配給会社などの流通事業者に帰属している(図表3)。

製作委員会と著作権

この背景には、制作会社がアニメの著作権を保有できていないことがある。アニメの配信料や関連するキャラクターグッズからの売り上げなどは著作権者に配分されるが、わが国ではアニメタイトルごとに組成される製作委員会が著作権を保有する。製作委員会とは民法上の任意組合であり、その構成員はアニメごとに異なっているものの、おおむねビデオメーカーや玩具会社、配給会社、テレビ局、出版社、広告代理店などの複数の流通事業者で構成される。したがって、アニメによって得られた売り上げは著作権を保有する流通事業者に配分されることになる。

他方、アニメ制作における制作会社の貢献は大きい。製作委員会が企画したアニメの制作委託を受けた後、制作会社は、制作プロデューサーや監督・演出家、アニメーターの選定から始まり、シナリオや絵コンテの作成、それらに基づいた原画や動画、色付け、背景の制作、さらに音響や声優の声を吹き込んで、アニメを完成させる。制作会社がそれを製作委員会に納品すると、製作委員会はテレビ放映や映画館での上映、海外配信プラットフォームでの配信などを広告・宣伝とともに行うという流れである。

アニメのそもそもの企画や広告・宣伝は、ヒットするかどうかに重要な役割を果たすものの、シナリオや絵コンテなどの「設計図」や原画・動画など制作プロセスの大半は制作会社が担っていることから、その貢献度は非常に大きい。

実際、わが国の著作権法に関する判例や学説の傾向を踏まえれば、アニメの著作権は制作会社に帰属すると考えるのが自然である。アニメを含む映画の著作物の著作権の帰属について規定している著作権法の第29条には「映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する」とあり、映画製作者の定義(第2条10)を見ると、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」とされている。

福井・内藤・升本[2015]※によれば、「発意と責任」の帰属先は、単なる出資者ではなく、「制作現場にあって一定のクリエイティブ面での指揮を取りつつ、制作に要するお金の支払い全般を引き受けて、万一それが予算を超過しても、最終的な支払責任を負う者」と解釈されるのが通例とされている。以上のことから、法律上は、映画の著作権の帰属先である映画製作者は制作プロダクションであり、アニメの場合にはアニメ制作会社になる。

しかし、製作委員会を構成する流通事業者の資本力が大きいことに加え、彼らが数少ないアニメの放送・放映チャネルを握っていること、さらには製作委員会ごとの流通事業者の顔ぶれもおおむね同じであることもあって、アニメ制作会社は総じて製作委員会に対する交渉力が低い。このため、制作費を自ら出資しない限り、制作会社は著作権法上まずは自身に帰属することになる著作権の全てを、製作委員会からの制作発注という取引行為を通じて、製作委員会に譲渡せざるを得ない状況となっている。

制作印税という形で事後的に売り上げの一部がアニメ制作会社に還元される仕組みも存在するが、こうした制作印税を製作委員会との制作委託契約書の中に書き込めるのは有力な制作会社に限られるほか、そうした制作会社でも印税率を10%以上に設定することは難しいとの話も聞く。

このように、アニメ制作会社は製作委員会に対する交渉力が劣るため、ややもすれば厳しい条件の受け入れを余儀なくされるケースも多く、両者の間で結ばれる取引条件は対等な立場で交渉した結果にはなっていない。こうした構造がアニメの海外売上が増加基調にあるにもかかわらず、アニメ制作会社が低収益状況にとどまっている根本的な要因と考えられる。

※福井健策編・内藤篤=升本喜郎[2015]『エンタテインメントと著作権-初歩から実践まで-② 映画・ゲームビジネスの著作権』〔第2版〕CRIC公益社団法人著作権情報センター

付加価値の適正配分

アニメの海外売上が増加基調で推移する中、アニメ制作従事者の賃上げ原資の確保に向けて制作会社が収益力を改善させていくには、製作委員会に帰属している売り上げの一部を制作会社に還流させる仕組みを構築することが重要である。具体的には、アニメ制作会社は、製作委員会に出資していなくても著作権の一定割合(例えば最低10%)を確保できるようにすることや、製作委員会の収入に対して一定割合の制作印税(これも最低10%)を設定することを義務付けることなどが考えられる。

確かに、製作したアニメがヒットするかどうかは事前に読みにくく、純投資で利益が出るタイトルはせいぜい全体の2~3割ともいわれる中で、1タイトル当たりの制作費をできるだけ抑え、リスクを取った対価として著作権料収入を十分に確保したいという製作委員会側の考えは理解できる。しかし、著作権料収入の配分がほとんどない制作会社では、持ち出し分も含めて相当なコストをかけて良質なアニメを制作したにもかかわらず、それが金銭的に報われず、苦しい経営を余儀なくされている。

若手を中心としたアニメ制作者に十分な賃金・報酬を提供できない状況が今後も持続すれば、アニメ産業に有為な人材は定着せず、結果、アニメはわが国の「勝ち筋」といわれているにもかかわらず大きく成長する機会を逃してしまうだろう。こうした未来は製作委員会を構成する流通事業者にとっても望ましくないことは言うまでもない。

就業環境の改善に向けて、製作委員会を構成する流通事業者は自主的に公正な配分に向けて取引条件の見直しを行っていくことが望ましい。これに加えて、現在、公正取引委員会がアニメ分野におけるクリエーターの取引環境に係る実態調査を実施しているが、この結果を踏まえて、政府も流通事業者とアニメ制作会社、さらにはフリーランスのアニメ制作者間の取引条件の適正化に向けて一定の調整を行っていくことも求められよう。

日本総合研究所主任研究員 安井 洋輔(やすい・ようすけ) 東京大学経済学部経済学科卒。コロンビア大学国際公共政策大学院(SIPA)修士。千葉大学大学院人文公共学府博士後期課程修了、博士(経済学)。2004年日本銀行入行後、内閣府(経済財政分析担当)出向を経て、17年株式会社日本総合研究所入社。関心分野はマクロ経済分析、アニメ産業分析、ESGと企業行動。

(Kyodo Weekly 2025年5月12日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター