会社を譲りたい人と譲り受けたい人が“お見合い” 日本政策金融公庫の「事業承継マッチング支援」

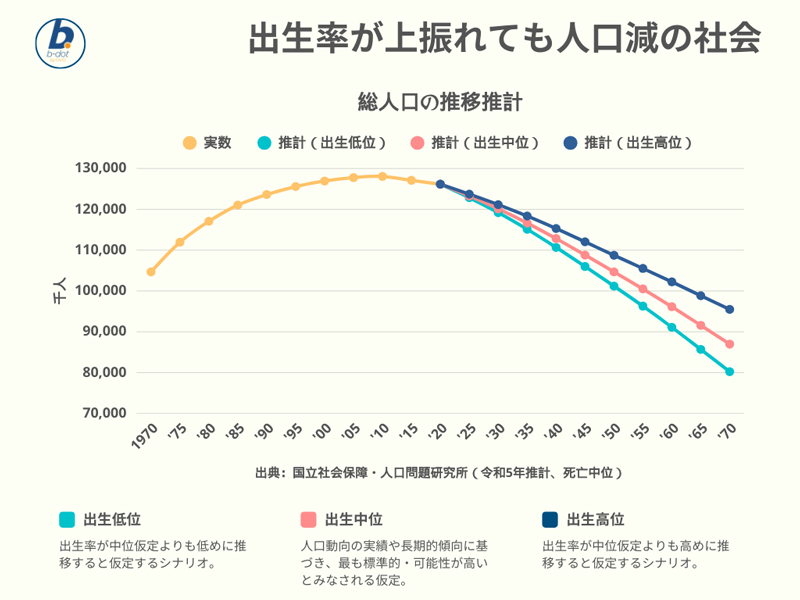

日本経済を支える中小企業。さまざまな経営課題がある中、企業が継続していく上で最も重要なことは「後継者」だ。ただ、日本企業の99%といわれる中小企業(小規模事業者含む)にとって後継者探しは簡単ではなく、廃業に追い込まれる企業が多いのが実情だ。

国や民間金融機関などでは、後継者がいないため会社を「譲りたい人」と、創業や事業を拡大したいといった「譲り受けたい人」を結びつける「事業承継マッチング」という支援事業を展開している。いわば経営者同士の“お見合い”だ。

中小企業・小規模事業者への金融支援を手がける日本政策金融公庫(日本公庫)は、2019年から事業者支援の一環で「事業承継マッチング支援」に取り組んでおり、このほど24年度の実績を公表した。

▽小規模ほど廃業危機

2024年度は、“お見合い”に至った引き合わせ(マッチング)が709件(前年度比106.5%)で、このうち163件(同158.3%)が成約し、どちらも増加した。日本公庫は「登録数が増えたことが背景にある」と説明するが、それだけ認知度が高まったとも言えそうだ。

【事業承継マッチング支援の取り組み実績】

日本公庫総合研究所の調査・試算によると、日本の全企業(約337万社)のうち「廃業予定企業」と「後継者未定企業」は約261万社(77.5%)もあるという。規模別で見ると、従業員数が50人以上の「大規模グループ」は約5万社(1.5%)、従業員数20~49人の「中規模グループ」が約10万社(2.9%)に比べ、従業員数19人以下の「小規模グループ」は約246万社(73.0%)が廃業予定・後継者未定という現状があると指摘する。

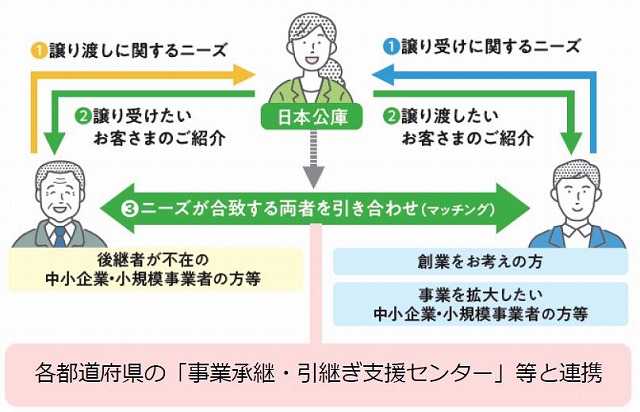

【事業承継マッチング支援のイメージ図】

マッチングの仕組みはこうだ。日本公庫と取引がある中小企業・小規模事業者で、後継者がいないため会社を譲り渡したいという経営者がリストに登録。日本公庫が間に入り、創業したいとか事業を拡大したいという登録者との希望条件と合えば、両者の引き渡しのお膳立てをする。登録は無料だ。

日本公庫のマッチング支援の特徴は、全国152支店のネットワークを活用することで他県など地域外からの情報が期待できることや、各都道府県にある国の「事業承継・引継ぎ支援センター」との連携で手続きなどがスムーズに進むことなどがある。

▽「継ぐスタ」

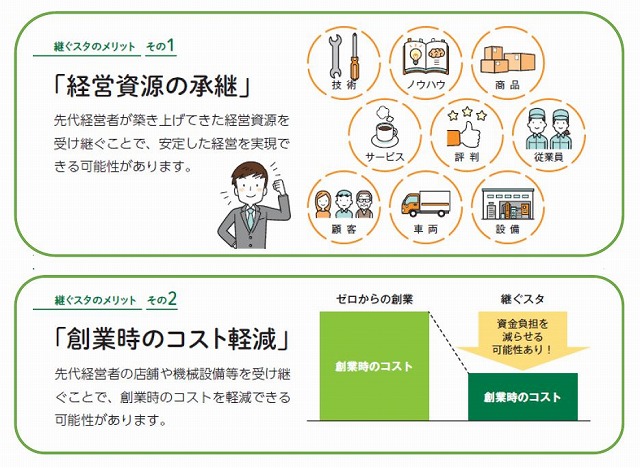

もう一つの大きな特徴が、日本公庫独自の施策「継ぐスタ」だ。「事業を継いでスタートする」という意味で「今は会社員だが、いつかは独立して創業したいと思っている人」向けの支援策。設備や技術、顧客や従業員など先代経営者が築き上げた経営資源を受け継ぐことができ、創業時のコストを大幅に軽減することができるというメリットがある。

【「継ぐスタ」の主なメリット】

マッチング支援開始初年度は72人だった「継ぐスタ」登録者は年々増え2024年度は新たに688人が登録。累計では2875人になった。登録者は40代以下の若手が約7割で、引き受ける企業の売り上げが1000万円未満や赤字でも「検討する」という“前向き”な姿勢がみられるという。

熊本市の「こばやし精肉店」が2024年9月に創業したケースが「継ぐスタ」だ。「肉の木村屋」を経営していた木村眞次さんは腱鞘(けんしょう)炎に悩まされ「1日100キログラムの肉をさばいていたのが半分ほどに落ちた」ことなどから「お客の要望に応えきれない」と後継者探しを始めた。一方、精肉卸やスーパーなど約27年間、熊本県内の精肉業界で勤務していた小林親功さん(46)は「自分の店を持ちたい」と模索していたという。

日本公庫の「事業承継マッチング支援」に登録した両者は地域に密着する店づくりなどで意気投合し「初めて会った時に『この人に譲ろう』と決めた」(木村さん)。よくある冷蔵ケースをはさんだ顧客対応ではなく、コミュニケーションを取りやすい木村さんの店舗は「理想にぴったり」と感じた小林さんは、事業譲渡契約から4カ月後に店をオープンした。ジビエなども扱い、妻が毎日手書きする特売などを示したウエルカムボードを掲げて来客を待つ。小林さんは「自分で考えて実践して、成果が出たらうれしい」と話す。

理想的な店で創業できた小林さん。「大変だけど楽しい」=「こばやし精肉店」

日本公庫はこうした実際のケースを集めた冊子「継ぐスタ事例集」を発行。第三者承継のポイントなどをわかりやすく紹介している。「継ぐスタ」登録者の半数以上が「移住してもいい」としており、県をまたいだ成約も多い。支援事業を始めた2019年度から25年3月までの成約事例331件のうち、「継ぐスタ」での成約が約2割あるという。

「こばやし精肉店」の承継事例などを紹介した「継ぐスタ事例集『ギフトvol.4』」

▽実名公表し事業説明

このほか日本公庫は、後継者不在企業が実名情報を公開して募集する「オープンネームによる後継者公募」を22年8月から実施。24年度まで32都道府県で「事業承継マッチングイベント」を開催した。

25年度は7月の神戸市と青森市を皮切りに年度内に14カ所で開催し、管轄外の沖縄県を除く全都道府県での開催が完了する。イベントでは後継者がいない企業の経営者が実名で登壇し、自ら事業内容を説明。オンラインでの質疑応答もできる。

群馬県で開催した「事業承継マッチングイベント」=2024年9月

当初は日本公庫ホームページに匿名での後継者公募を掲載していたが「匿名情報だけでは事業者の魅力が十分伝わらない」との声があり、希望者には実名での公募を始めた。取り組み開始後約2年半で実名掲載は497件、このうち63件が成約した。日本公庫は「匿名に比べ、引き合わせまでスピーディーに進む傾向がある」としている。

▽地域の衰退を防ぐ

後継者不足は、規模の小さい企業に多く、全企業約337万社のうち、従業員が4人以下の小規模事業者は約223万社あり、全企業の56.0%に当たる約189万社が廃業予定か後継者が未定だという。

担当する事業承継支援室の西川圭グループリーダーは「小規模事業者は地域に密着している企業が多い。後継者がいないため、黒字でも廃業するケースもあり、地域が衰退する一因になっている。こうした現状を何とかしたい」と話す。日本公庫は、特に創業しやすい「継ぐスタ」は「小規模事業者の担い手として期待できる」としてメリットをアピールしていく考えだ。

(写真・表などは日本政策金融公庫提供)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター