英単語の練習、脳科学で最適なタイミングを探る

―記憶定着は対話「前」、意思疎通の促進なら対話「後」の練習が効果的―

英単語の練習、脳科学で最適なタイミングを探る ―記憶定着は対話「前」、意思疎通の促進なら対話「後」の練習が効果的―

早稲田大学ウェブサイトもあわせてご確認ください。

本プレスリリースは、早稲田大学、富山大学、東北大学、玉川大学、東京大学の共同プレスリリースです。

|

<発表のポイント> ○本研究は世界で初めて、英単語でのコミュニケーション活動において、単語練習を活動の「前」に行うと記憶の定着が進み、「後」に行うと対話中の脳活動がシンクロし相互理解を促進するという、練習のタイミングによる効果の違いを明らかにしました。 ○また、単語練習を「前」に行うと、1週間後まで効果が持続するなど、単語の知識を正確に覚える上で有効であることがわかりました。 ○さらに、脳活動の同調性が高いペアほど語彙の学習効果も高いことが示され、対話を通じた学習における共同作業の重要性が示されました。 ○本成果は、学習目標(正確な知識か、対話プロセスか)に応じて指導のタイミングを柔軟に変えるべきという、教育の実践現場に重要な示唆を与えるものです。 |

英語の授業でコミュニケーション活動を行う際、活動で使う英単語の練習は、活動の「前」と「後」のどちらで行うべきか。この教育現場における長年の問いに、脳科学が新たな光を当てました。事前の単語学習はコミュニケーションの準備になりますが、英単語を思い出すためだけの単なる機械的な反復作業に陥る懸念もあります。一方、事後の練習は活動で使った単語の定着を促進できる可能性があります。

早稲田大学国際学術院の鈴木祐一(すずき ゆういち)准教授、富山大学の野澤孝之(のざわ たかゆき)教授、東北大学の内原卓海(うちはら たくみ)准教授(ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサー)、玉川大学の中村幸子(なかむら さちこ)講師、東京大学先端科学技術研究センターの宮﨑敦子(みやざき あつこ)特任研究員、東北大学の鄭嫣婷(じょん ひょんじょん)教授の研究グループは、日本人英語学習者80名(40ペア)を対象に、語彙練習のタイミングが学習成果と対話中の脳活動に与える影響を検証しました。脳活動の計測には、fNIRS(※1)という装着型の装置を用い、ペアの脳の同調度(シンクロ)を比較しました(図1)。

その結果、語彙練習のタイミングによって得られる効果が異なることが判明しました。タスク前の練習は語彙の記憶定着を、タスク後の練習は対話中の脳同調を高めたのです。本研究は、教育目標に応じて指導法をデザインするための科学的知見を提供するものです。

本研究成果は、2025年10月6日に「Studies in Second Language Acquisition」に掲載されました。

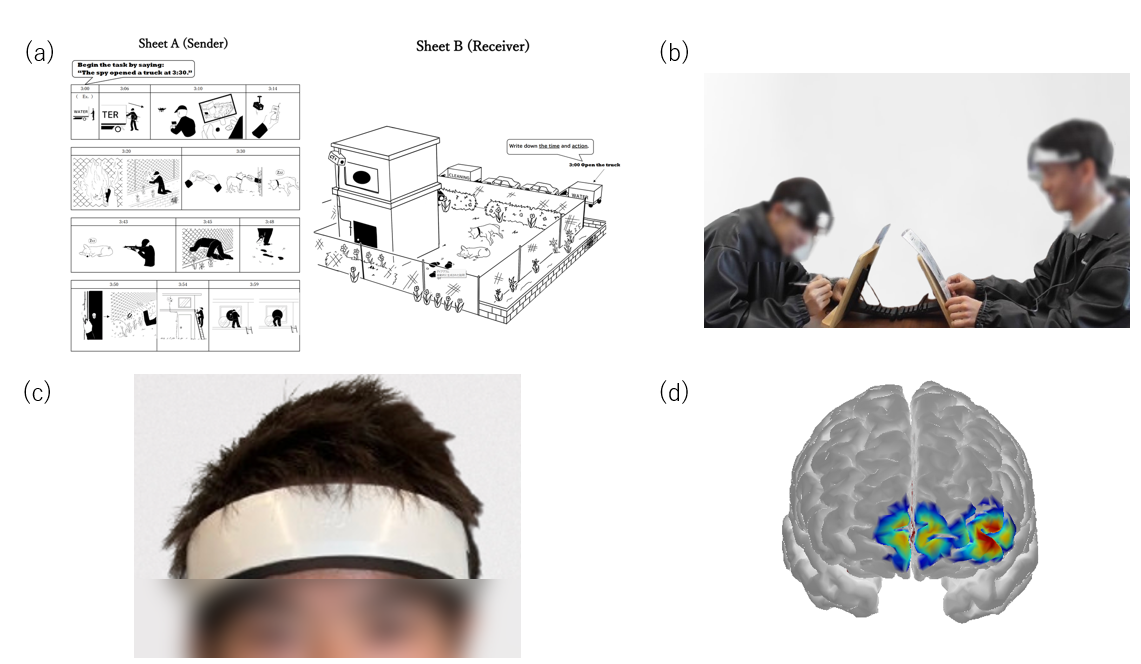

(図1)fNIRS測定と学習タスクのセットアップ

(a) 学習者が取り組んだコミュニケーション課題。学習者Aは防犯カメラの画像(Sheet A)の内容を英語で説明し、学習者Bはその情報を図(Sheet B)にまとめる。

(b) 2名の学習者がペアになり、向かい合ってタスクに取り組む実験風景。

(c) 頭部にfNIRS装置を装着した様子。

(d) fNIRSで測定した脳活動の感度が高い領域(青から赤になるほど感度が高い)。本研究では、言語処理に関わる左側方前頭前野と、社会性に関わる内側前頭前野の活動を分析した。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

これまで、有力な外国語教育法の一つとして、学習者が実践的なコミュニケーションタスクを通じて学ぶ「タスク・ベースの言語指導(TBLT)」(※2)が提案されています。しかし、その指導プロセスの中で、コミュニケーション活動で使う英単語をどのタイミングで教えるべきかは重要な論点でした。タスクの前に語彙を与えれば、学習者は安心してタスクに臨めますが、コミュニケーションそのものよりも「練習した単語を正しく使うこと」に意識が向きすぎる可能性があります。一方で、タスクの後に練習を行うことの効果については、これまで十分に検証されていませんでした。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法

本研究は、語彙学習のタイミングが、コミュニケーション活動の前後で、①語彙表現(例:「ドローンを飛ばす(fly a drone)」)への学習効果と、②学習者ペアが対話している最中の脳活動の同調(Inter-Brain Synchronization: IBS)(※3)にどのような影響を与えるかを、fNIRSという脳機能イメージング技術を用いて科学的に検証したものです。

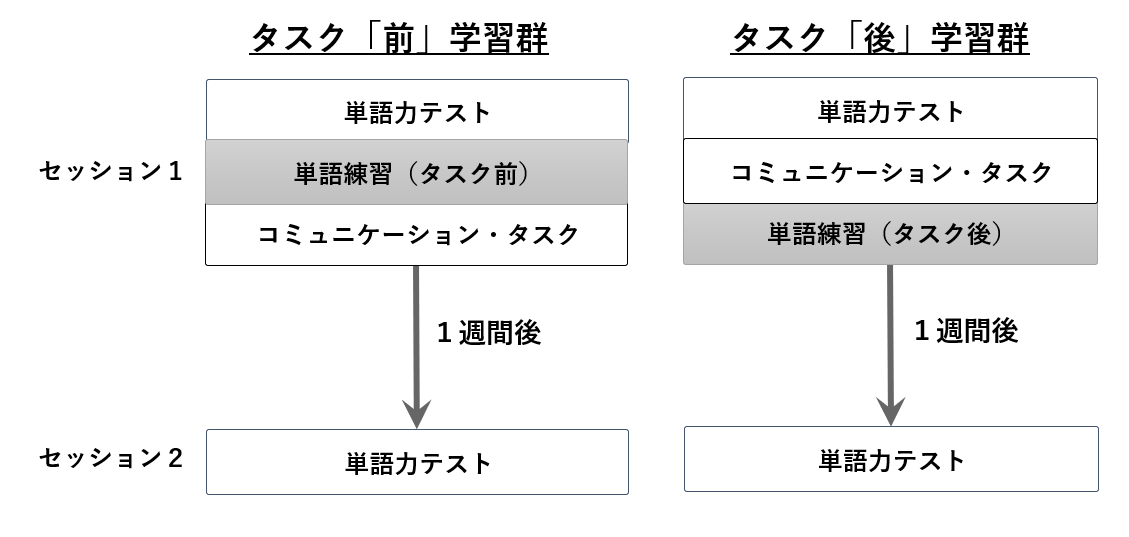

英語を学習する80名の日本人を40ペアに分け、「タスク前学習群」と「タスク後学習群」で比較しました(図2)。学習者には、スパイの侵入経路が描かれた絵を見て、その内容を英語でパートナーに説明する情報交換タスクに取り組んでもらいました。

その結果、以下の点が明らかになりました。

語彙の学習効果は「タスク前練習」が高い: タスク前に語彙練習を行ったグループは、1週間後に行ったテストで、より正確に単語を使えるようになっていました。

脳の同調は「タスク後練習」が高い: 一方で、対話中の脳活動を計測したところ、タスク後に練習したグループの方が、言語処理を担う左側方前頭前野(left LPFC)(※4)の活動の同調度が高いことが分かりました。これは、先に自力でタスクに取り組むことで、コミュニケーションを通じた協調的な問題解決が促され、脳活動がシンクロしやすくなった可能性を示しています。

脳の同調度が高いペアほど学習効果も高い: また、練習のタイミングに関わらず、相手の意図を推測するなど社会的な認知機能に関わる内側前頭前野(mPFC)(※5)の脳活動の同調度が高いペアほど、語彙の学習効果も高いという関連性が見られました。

(図2)実験デザイン

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究は、外国語学習における「知識の正確さ」と「対話の深さ」の間に、指導のタイミングによるトレードオフ(二律背反)の関係があることを浮き彫りにしました。学習の主な目的が「特定の語彙を正確に使えるようにすること」であれば、タスク前の練習が効果的です。一方で、「対話のプロセスそのものを強化し、協調的なコミュニケーション能力を育むこと」が目的なら、学習者にまずタスクを経験させることが有効である可能性を示唆します。

この知見は、教育者が「今日の授業の主な目標は何か?」と自問し、指導のタイミングを戦略的に決定する際の重要な判断材料となります。例えば、「新しい単語の正確さか、それとも対話を通じた連携の促進か」を意識することで、語彙練習を活動の前に置くか、後に置くかを柔軟に選択できるようになり、より効果的な授業設計に繋がります。

(4)課題、今後の展望

今回の研究は実験室環境で行われたため、今後は実際の教室などのより自然な学習環境で、長期間にわたって同様の効果が見られるかを検証することが重要です。また、録音した会話データを詳細に分析し、どのような対話が脳の同調や学習効果の向上に特に強く結びつくのかを明らかにすることで、より具体的な指導法への示唆が得られると期待しています。

(5)研究者のコメント

外国語学習の効果的な方法は未解明な点が多く、特に脳科学からのアプローチは未開拓です。私たちは、「コミュニケーション能力を育てつつ語彙や文法をどう教えるか」という長年の課題に脳科学の視点から挑みました。練習のタイミング一つで、学習効果だけでなく、相手とのコミュニケーション中の脳の働きまで変わるという発見が、多くの教師や学習者にとって効果的な学びのヒントになればと願っています。

(6)用語解説

※1 fNIRS(エフニルス/機能的近赤外分光法)

脳の活動にともなう血液中の酸素変化を、赤外線の一種(近赤外光)でとらえる装置。装着者への負担が少なく、自然な状態でコミュニケーションをとっている最中の脳活動を計測できるため、社会的なインタラクションの研究に広く用いられている。

※2 タスク・ベースの言語指導(TBLT)

与えられた課題(タスク)を解決する過程で、学習者が自発的に言語を使用することを目指す指導法。文法や単語の暗記といった形式的な練習ではなく、「道案内をする」「異なる意見をまとめて整理する」など、実生活に即した目標を達成するためにコミュニケーションを行うことで、総合的な言語能力を養う。

※3 Inter-Brain Synchronization: IBS

二人の人が対話したり、協力して作業したりする際に、それぞれの脳活動のパターンが似てくる現象のこと。脳が「シンクロ」している状態。コミュニケーションが円滑に進んでいたり、互いの意図がうまく伝わっていたりすることを示す神経科学的な指標として注目されている。

※4 左側方前頭前野(left Lateral Prefrontal Cortex, left LPFC)

脳の前頭前野の外側に位置する領域。言語の理解や生成、ワーキングメモリ、計画立案など、高度な認知機能(実行機能)において中心的な役割を担う。

※5 内側前頭前野(medial Prefrontal Cortex, mPFC)

脳の前頭前野の内側に位置する領域。他者の意図や感情を推測する「心の理論」や、自己認識、感情の制御など、社会的認知機能に重要な役割を果たす。

(7)論文情報

雑誌名:Studies in Second Language Acquisition (Cambridge University Press)

論文名:Timing matters for interactive task-based learning: Effects of vocabulary practice on learning multiword expressions and neural synchronization

執筆者名(所属機関名):鈴木祐一¹*, 野澤孝之², 内原卓海³, 中村幸子⁴, 宮﨑敦子⁵, 鄭嫣婷 ³ (¹早稲田大学, ²富山大学, ³東北大学, ⁴玉川大学, ⁵東京大学)

掲載日: 2025年10月6日

DOI:doi:10.1017/S0272263125101290

(8)研究助成(外部資金による助成を受けた研究実施の場合)

本研究はJSPS科研費 JP23K20482の助成を受けたものです。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター