「特集」印パ衝突!勝者は中国か?日本への影響

長尾 賢

ハドソン研究所・研究員

2025年4月22日、カシミール地方のパハルガムでテロ事件が発生した。テロリストたちは観光客に銃を突きつけ、家族の前で男性を処刑し、残された家族にこう言った「モディに言え」。犠牲者はインド人25人、ネパール人1人。新婚旅行に来て、新郎が殺害され、その遺体の脇にうずくまって呆然(ぼうぜん)としている新婦の姿は、インド中に怒りの火をつけた。その2週間後、5月7日、インドは、カシミールのパキスタン管理地域4カ所、パキスタン国内5カ所のテロ組織関連施設に対し空爆を開始した。インドの攻撃はパキスタンの軍施設を狙わなかったものの、パキスタンは「主権の侵害」として反撃し、双方の戦闘機が自国の領空内から長距離ミサイルを撃ち合い始めたのである。こうして5月10日まで続く印パ衝突が開始されたのであった。本稿は、この印パ衝突の事実関係を整理し、分析するものである。

1 テロ事件の背景

この衝突は、カシミールで起きた事件を発端としたものだが、いわゆる領土をめぐる紛争ではない。テロ事件と、その対応に関する対テロ攻撃の問題である。そもそもこのテロは当初からパキスタンの関与を示唆する多くの背景があった。

まず、観光地が襲撃された点だ。カシミールにおけるテロ事件は1980年代末より活発化したが、これまで40年弱、観光地はほとんど襲撃されていない。これは私が現地を訪問した際にも聞いたが、自らの収入源である観光地を襲撃しないため、とされる。カシミールには治安部隊が50万人も展開し、街中ではほぼすべての交差点に装甲車がいたり、高速道路では50メートル間隔で兵士が立っていたり、装甲車の銃座に必ず人が配置されていたり、すごい警備であったが、観光地に行くと治安部隊がほとんどいない。事件が起きないからで、パハルガムにもいなかった。

一方で、パキスタンとテロリストたちとの関係には、長い伝統がある。特に第3次印パ戦争に敗れ、インドとの明確な戦力差を見せつけられたパキスタンは、核兵器の保有と、「千の傷戦略」を追求した。これはどんな強い敵も、小さな傷を千個つければ、弱くなるというもので、要するにテロ支援であった。この方針は、ソ連がアフガニスタンに侵攻すると、洗練されていった。アメリカが、パキスタンを通して、対ソ・ゲリラを支援したから、パキスタンはテロリストのノウハウと人脈を得たのである。そして、ソ連のアフガニスタン撤退後、パキスタンは、これを対インド戦に投入することを考えた。

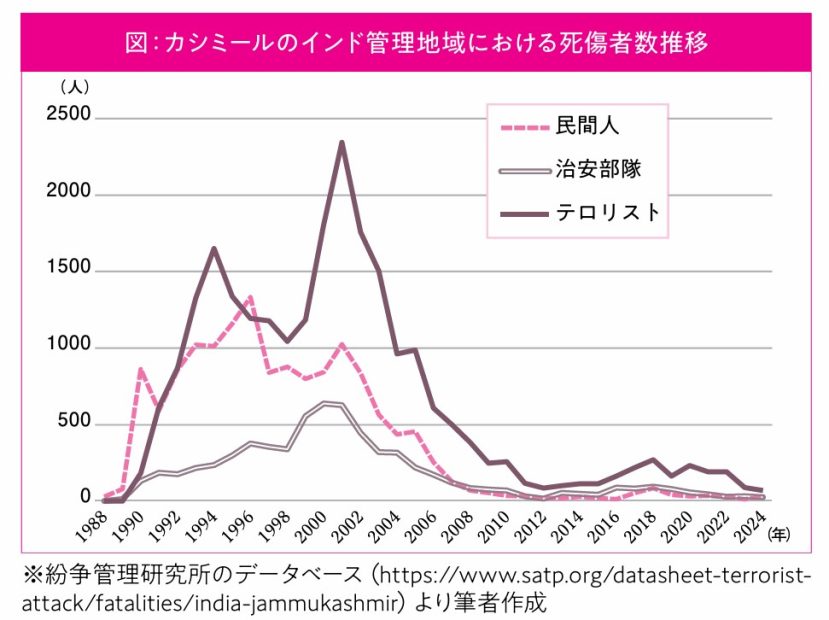

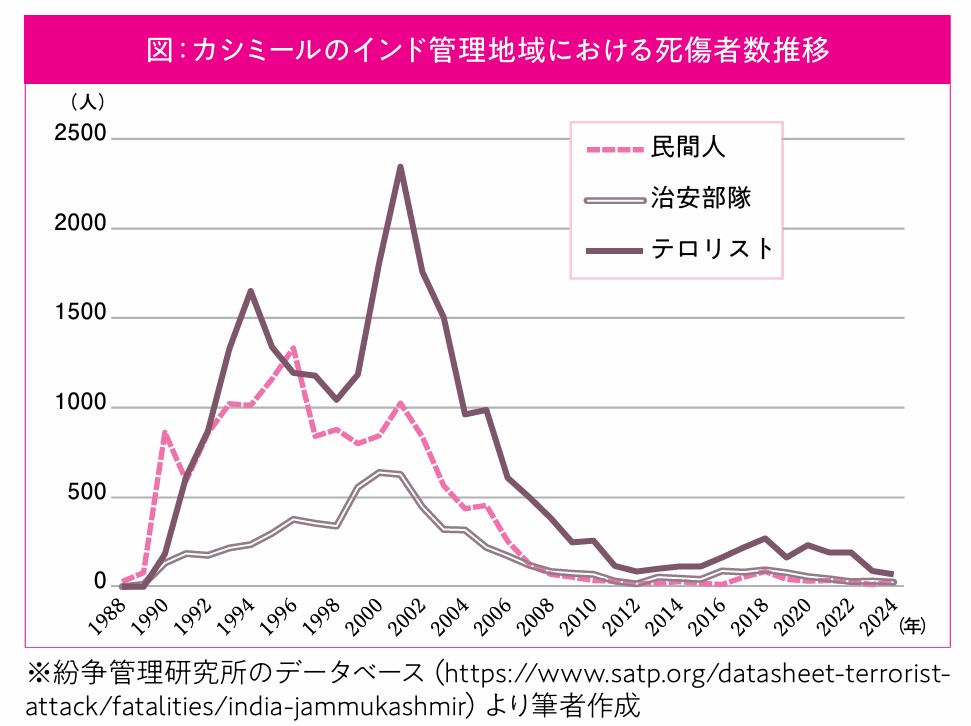

カシミールのインド管理地域における死傷者数推移

ソ連がアフガニスタンから撤退したのが89年、ちょうどそのころから、カシミールのインド管理地域で、テロ事件が起きるようになり、死傷者数が急速に増えていく。その人数は、2001年に9・11テロ事件が起き、アメリカ軍がアフガニスタンに介入すると、カシミールのインド管理地域におけるテロ事件が沈静化し始めていくのである。まさに、訓練キャンプがあるパキスタンからテロリストたちが、アフガニスタンで戦いがあればアフガニスタンへ、インドで戦いがあればインドへ、送り込まれている構図になっており、パキスタンの軍統合情報部(ISI)の関与が、指摘されてきたのである。

パキスタンは、9・11の後、アメリカのテロ対策に協力していたが、それにもかかわらず、アルカイダの指導者であるオサマ・ビン・ラディンは、パキスタンの陸軍司令部のすぐ近くの大きな家に潜伏していた。そのため、アメリカはパキスタンには伝えずに襲撃した経緯がある。

このような経緯を見ても、パキスタンがイスラム過激派のテロ事件に、何らかの関与をしている可能性は、濃厚である。カシミールは昨今、観光業を中心に経済発展しつつあり、そのせいで、インドへの統合化が進みつつあった。今回、パキスタンがもし関与したとすれば、動機は、このカシミールのインドへの統合化の阻止にあったのかもしれない。

2 戦闘の推移

4月22日のテロを受けて行われたインドの空爆は、あくまでテロ支援施設に対する爆撃で、9カ所の攻撃は一定の成果を上げたようである。例えば、02年にパキスタンのカラチでテロリストに拉致され斬首されたアメリカ人ジャーナリストのダニエル・パール氏について、斬首した犯人がインドのミサイル攻撃で死亡したといわれている。

しかし、それを阻止しようとしたパキスタン空軍の戦闘機とインド空軍の戦闘機は、計125機、長射程でミサイルを撃ち合った際には、主にパキスタン軍が成果を主張した。パキスタン軍の中国製Jー10戦闘機が、インド空軍の最新鋭戦闘機、フランス製のラファール戦闘機を撃ち落としたと主張したのである。パキスタンは3機撃ち落としたと主張したが、アメリカ軍は1機のラファールが撃墜されたと発表している。ラファール戦闘機を開発したフランスの会社も、ラファールが失われたことを認め、インド軍の統合国防長も、インドの戦闘機に被害が出たことは認めている。

この戦いの特徴は、双方が、「インスタ映え」を狙ったところであった。両国は射程の長いミサイルやドローンを大量に使っている点では、一見すると軍事的成果を求めているように見える。しかし、自国の領空から出ずに射程ぎりぎりで撃ち合っており、空中戦では初日だけで125機が空中戦をしているにもかかわらず、撃墜されたのは、3日間で双方の合計で10機程度である。パキスタンは2日目に300~400ものドローンを発射しているが、36カ所もの目標に向けて分散して発射しており、そのほとんどが撃墜された。軍事的に見ると成果は乏しい。ただ、政治的に見ると、各国の国民に、政府が戦っているショーを見せ、SNS(交流サイト)を通じてシェアさせることができる。政府は、国民を守る、という仕事をしていることを見せる必要があり、まさに「インスタ映え戦争」であった。

ただ、この戦いは、弾薬の量という点を見ると、明らかにパキスタンが不利であった。パキスタンは、すでに破産の危機であり、国際通貨基金(IMF)から資金を借りている。国内のタリバンとバルチスタン解放軍との戦いでも弾薬を使っている。おまけに、もし手持ちの弾薬を使い切ってしまえば、インドの気が変わり、弾薬のなくなったパキスタンを徹底的につぶそうとするかもしれない。だから、手持ちの弾薬があるうちに停戦しておく必要があった。

結果、パキスタンは、5月10日、まず核兵器の運搬手段にもなり得る弾道ミサイルを発射し、さらに核兵器を統括する会議の招集を呼びかけたかのようなニュースをリークした。そして、核戦争を懸念するアメリカと連絡を取って後ろ盾を求め、その上で、軍同士のホットラインで電話をかけて、インドに停戦を求めたのである。インドはもともと対テロ攻撃ができればよく、軍施設を攻撃しない方針でスタートしたため、即、停戦となった。

3 今後の影響

この印パの衝突は、今後、どのような影響を与えるものになるだろうか。大きく三つ考えられる。一つは、中国の影響力拡大で、これは武器に起因する。この戦争では、中国とロシアの兵器が、西側諸国の武器を圧倒したかのような報道が多発した。Jー10戦闘機がラファール戦闘機を撃ち落とした話だけではない。インドもFー16戦闘機2機を撃ち落としたし、インドのSー400地対空ミサイルがスウェーデン製の早期警戒管制機Saabー2000エリアイを撃ち落としている。実際には、インドの攻撃で、中パ共同開発のJF‒17戦闘機2機が撃墜され、中国製の防空レーダーも破壊されているから、中国製の武器が圧倒的に強かったわけではないのだが、中国製の武器は価格が安いため、費用対効果が高いとの印象を与えた。まさに「メイド・イン・チャイナ」のイメージそのものである。だから、今後、採用する国が増えるかもしれない。それは、中国の影響力拡大につながる可能性がある。武器は、実際には、ハイテク製品なのに乱暴な環境で扱うから、壊れ、修理部品を必要とする。弾薬も必要だ。そのため、武器を購入した国は、販売した国からの修理部品と弾薬の補給に依存するようになる。しかも何十年と長期に使用するから、中国製の武器が売れれば、何十年と、中国に依存する国が増えることになる。

他にも心配なのは、インドが今後、パキスタン対策を重視して、中国対策の予算をパキスタン対策に向けてしまうことだ。近年、インドは、明らかにパキスタン対策の予算を中国側にシフトしてきていた。カシミールにおけるテロが減り、印中国境における侵入事件は増えてきていたからだ。この流れに影響があることが懸念される。

そうすると日本の政策にも影響がある。日本は「インド太平洋」「QUAD(クアッド)」(日米豪印の4カ国枠組み)などの構想を進めてきたが、それはインドを仲間に入れて中国に対抗することが主要な目的だ(インドがいなくていいなら、これまでの「アジア太平洋」「日米豪」でいいはずだ)。しかし、その際には、パキスタンに対してどういう態度をとるか、求められる。パキスタンの方は、武器の80%は中国製で、中国に対する借金だらけの状態だから、すっかり中国に取り込まれている。日本としては、印パではインド支持、という姿勢をよりはっきりさせるべきだろう。

また、日印間では、海軍艦艇のアンテナ「ユニコーン」の共同生産に合意したばかりだが、今、日英伊3カ国の戦闘機の共同開発にインドを加えようとしている。エンジンなどの部分参加になると考えられるが、この場合も、パキスタンに対して使用してはいけない、などという細かな制限をかけないようにすることが必要だろう。

最後に、印パ間で起きた「インスタ映え戦争」は、実際には、日本も、中国や北朝鮮との間で経験することになるかもしれない。少なくとも、そういったときに、単に軍事的ではなく、政治的に、どう「インスタ映え」するのか、駆け引きの研究は、必要であろう。

ハドソン研究所・研究員 長尾 賢(ながお・さとる) ハドソン研究所・研究員、東京国際大学・国際戦略研究所・准教授。1978年生まれ。学習院大学で学士、修士、博士取得。博士論文「インドの軍事戦略」を出版。自衛隊、外務省で勤務後、学習院、青山学院、駒澤の各大学で教壇に立つ。海洋政策研究財団、米・戦略国際問題研究所(CSIS)、東京財団で研究員を経験。

(Kyodo Weekly 2025年6月30日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター