「特集」南ア与党ANC 初の過半数割れ 分裂で票分散 民主化から30年

白戸 圭一

立命館大学教授

南アフリカ共和国で5月29日、1994年の民主化後7度目の総選挙(国民議会選挙・定数400)が実施され、与党アフリカ民族会議(ANC)は得票率40・18%(獲得議席159)に終わり、民主化後初めて過半数を下回った。南アはアフリカで唯一の20カ国・地域(G20)メンバーであり、中ロなどとつくる新興5カ国BRICSの一角を占め、アフリカ随一の工業力を誇る。その南アでかつて反アパルトヘイト(人種隔離)闘争を主導し、総人口の約8割を占める黒人大衆から強い支持を得てきたANCが「敗北」したとのニュースは、日本国内でも一定の注目を浴びた。本稿では、①選挙結果 ②選挙後に成立した連立政権の性格 ③新政権により南アはどう変わるか─について、民主化後30年間の政治の軌跡を踏まえながら解説したい。

最初に民主化後の選挙で「常勝」だったANCが過半数を大きく下回った理由について考えたい。

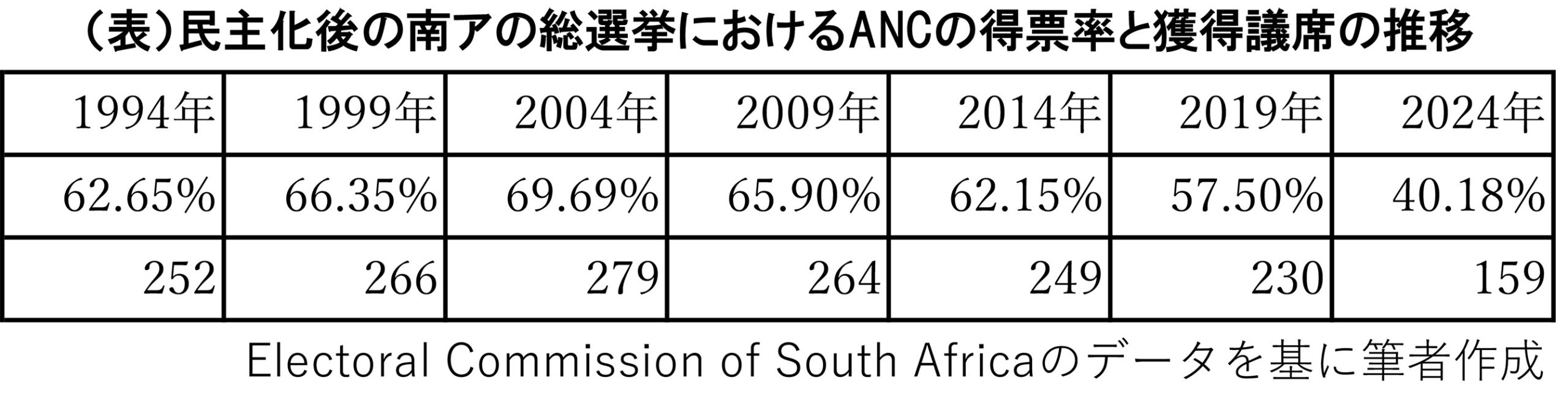

(表)は、民主化後の総選挙におけるANCの得票率と獲得議席の推移である。94年の選挙で62・65%を獲得後、2014年の選挙まで6割以上の票を獲得してきたが、前回19年選挙で得票率57・50%と6割を下回り、今回は40・18%まで下落した。

現在の南アに貧困、大量失業、電力不足、治安の悪さなどの諸問題が存在していることは疑いなく、ANCの伝統的支持基盤である黒人大衆の中に、これらの諸問題にANCが効果的に対応してこなかったとの不満が渦巻いていることは否定できない。このため選挙結果に関する日本の報道・解説の中には、これらの諸問題を解決できないANC政権に対する国民の不満が爆発したといった論考が散見された。だが、本当にそうなのだろうか。

今回の選挙で注目すべきは、汚職疑惑によって任期途中の18年に大統領を辞任したジェイコブ・ズマ氏(在09年5月~18年2月)が立ち上げた新党の存在である。ズマ氏はANC党内の権力闘争を勝ち抜いて09年に大統領に就任したが、汚職の疑いが次々と浮上し、辞任圧力を受けて18年2月に大統領職をラマポーザ氏に引き継いだ。その後裁判で有罪となって収監されたが、国政への執着は変わらず、23年12月に新党「民族の槍(やり)(MK)」を立ち上げ、ANC内の「ズマ派」の政治家たちは新党にくら替えした。今年7月、ANCから除名された。

南アの憲法裁判所は今回の総選挙の9日前に「12カ月以上の禁固刑を科された者は刑期終了後5年間、立候補資格はない」としてズマ氏の立候補を認めなかったが、MKはズマ氏の出身地、東部クワズールー・ナタール州で強さを発揮し、得票率14・58%で58議席を獲得した。総選挙でのANCの獲得議席159に、MKの獲得議席58を加えると計217。ANCの改選前議席は230だった。つまりANCの得票数減少の最大の要因は、ズマ氏が新党を立ち上げたことにより、ANC内のズマ派の票がまとめて新党に流れたことにある。今回総選挙におけるANCの大幅な議席減は、ラマポーザ政権に対する厳しい審判の結果というよりも、民主化後に黒人大衆を丸抱えしてきたANCの党内権力闘争の末の分裂の結果というのが事態の本質であるように思われる。

30年前の経験

ラマポーザ大統領は選挙から1週間後の6月6日、各政党と協力して国民統一政府の発足を目指す考えを発表し、最終的には11政党が政権への参画に同意した。南アの大統領は直接選挙ではなく国民議会で選出されるため、過半数割れしたANCは単独で大統領を選出することができない。このため得票率21・81%で87議席を獲得して第2党となった民主同盟(DA)などが6月14日の国民議会でラマポーザ氏に投票し、同氏の再選が決まった。ラマポーザ大統領が6月30日に公表した閣僚名簿(計32人)には、ANCから20人が入閣したのに加え、DAから6人、得票率3・85%で17議席を獲得したインカタ自由党(IFP)から2人、得票率2・06%で9議席を獲得した愛国同盟(PA)など四つの政党からもそれぞれ1人ずつが入閣した。

こうして発足した国民統一政府について、「民主化後の南アで初の連立政権」との解説が日本国内で散見されるが、事実誤認である。1994年5月に発足したネルソン・マンデラ政権は、総選挙で5%以上得票した全政党に政権参加を義務付けるという暫定憲法の権力分与条項に基づいて樹立され、ANC、アパルトヘイトを主導していた白人主体の国民党、IFPの3党連立政権として発足した。国民の融和を目指したマンデラ氏はアパルトヘイト廃止から全人種参加総選挙へと至る白人政権との交渉過程で、あえてANCが連立を組まざるを得ない仕組みを暫定憲法に盛り込んだのであった。つまり今回の総選挙後に発足したANC中心の国民統一政府は、民主化後の南アで2度目の連立政権である。

その後、暫定憲法は廃止され、現憲法には権力分与条項は存在しない。だが、ラマポーザ大統領は若かりし頃、マンデラ氏の薫陶を受けながら白人政権との交渉官を務めた人物である。今回総選挙での過半数割れによって連立政権の樹立を強いられる中、特定の政党との連立ではなく全政党に国民統一政府への参画を求めるという大統領の政治決断の背景に、国民間の融和に向けて尽力した30年前の自らの経験があったことは想像に難くない。

ただし今回発足した国民統一政府には、二つの主要政党が参画していない。一つはズマ氏の新党MKで、同党は大統領を選出する総選挙後最初の議会をボイコットした。もう一つは得票率9・52%で39議席を得た「経済的解放の闘士(EFF)」である。EFFは白人に対するヘイトスピーチなどの問題行動によって2012年にANCを追放されたジュリアス・マレマ氏が旗揚げした政党で、時には「白人を殺せ」などと人種間の対立を扇動しながら黒人若年層の間で支持を広げてきた。EFFは大統領選出の投票でラマポーザ氏に投票せず、自党の党首マレマ氏に投票し、新政権との対決姿勢を鮮明にしている。ただし、EFFの得票率は前回19年選挙の10・80%(44議席獲得)がピークで、今回選挙の獲得議席は39だった。EFFの過激なアフリカ人至上主義に対しては、白人有権者はもちろん黒人有権者の間でも嫌悪感を抱く人が少なくなく、党勢は限界に達していると思われる。

経済再建に苦闘

国民統一政府の中心は、第1党のANCと第2党のDAである。DAはアパルトヘイト時代に白人リベラル政党として活動してきた進歩党をルーツとしており、白人主体の政党でありながらアパルトヘイトに反対し、同時に共産主義にも反対していた。民主化後はANCに対する批判票の受け皿として党勢を拡大し、近年は安定して80議席以上を獲得している。

一方、ANCは組織内部に共産主義者を擁し、旧ソ連など社会主義陣営の支援を受けながら反アパルトヘイト闘争を闘ってきた歴史がある。このため総選挙前の各種世論調査でANCの過半数割れが確実視されるようになると、白人主体で財界重視のDAとANCの連立を不安視する見方がメディアで伝えられた。

だが、民主化後30年間のANC政権の経済政策を振り返れば、それは杞憂(きゆう)だろう。ANCは党内に左派を抱えながらも、民主化後の歴代政権の経済政策を貫いてきた思想は基本的には市場重視の新自由主義であり、DAとの間に大きな違いは存在しない。マンデラ政権が発足した際、社会主義思想に基づく経済政策を進めるに違いないとの予想が南ア国内外にあったが、政権は実際には新自由主義思想に基づく経済政策を進めていった。貧困層向け住宅建設などの財源は、歳出の合理化と経済成長による税収増によって捻出することを想定し、白人富裕層の財産の強制接収や企業国有化といった社会主義的政策を通じた富の再配分は否定され、その方針はムベキ政権(1999~2008年)に継承された。その後、腐敗したズマ政権の下で南アの経済政策は混乱するが、18年に発足したラマポーザ政権は市場重視の路線を堅持しつつ、ズマ政権下で傷みきった南ア経済の再建に苦闘している。

ラマポーザ大統領は7月18日、総選挙後初めての国会演説を行い、①包括的な経済成長と雇用創出 ②貧困と生活費高騰の軽減 ③発展性のある国家建設─の3点を国民統一政府の最優先課題に据える考えを示し、「経済成長こそが雇用を創出する」とした上で、電力産業の改革、製造業の創設、国営企業改革などに取り組むことを強調した。

大統領の演説に対しては、「進行中の改革を継続する意思を示した」との評価と「目新しいものがない」との批判が交錯しているが、南アが直面している諸問題は、大量失業にせよ電力不足にせよ、そもそも容易に解決できるものではない。一つ明らかなことは、ANC単独政権から国民統一政府に変わっても政策に劇的な変化はなく、過去15年間まったく成長していない経済の立て直しに向けた施策が淡々と続くだろう、ということである。

立命館大学教授 白戸 圭一(しらと・けいいち) 1970年生まれ。毎日新聞社でヨハネスブルク特派員、ワシントン特派員などを歴任。三井物産戦略研究所欧露中東アフリカ室長などを経て2018年より立命館大学国際関係学部教授。「ルポ資源大陸アフリカ―暴力が結ぶ貧困と繁栄」(東洋経済新報社、朝日文庫)など著書多数。京都大学アフリカ地域研究資料センター特任教授、ササカワ・アフリカ財団理事などを兼務。

(Kyodo Weekly 2024年8月26日号より転載)