「ます寿司」トリビア 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&ブルー」「ます寿司」トリビア

筆者は富山在住なのですが、先月までの夏休み期間に県外から訪れた友人知人が「ます寿司って、1種類じゃないの!?」と驚く姿を見て、この連載でもます寿司トリビアをご紹介したくなりました。

水産現場とは少し離れますが、地域に根ざした、伝統的な水産加工品の話ということで、お付き合いいただけたら嬉(うれ)しいです。

ます寿司の歴史は古く、発祥は江戸時代までさかのぼります。当時の藩主・前田利興が将軍吉宗へ献上して賞賛されたことから、富山の郷土料理として定着していきました(最初は鮎(アユ)からはじまり、後に鱒(マス)へと変化)。

契機となったのは大正時代で、ある県内メーカーさんが駅弁として売り出したところ大成功。各地に鉄道が普及するとともにます寿司の人気も広がっていき、現在では各地のコンビニなどでも、ひと切れサイズのます寿司を見かけるほどになったのです。

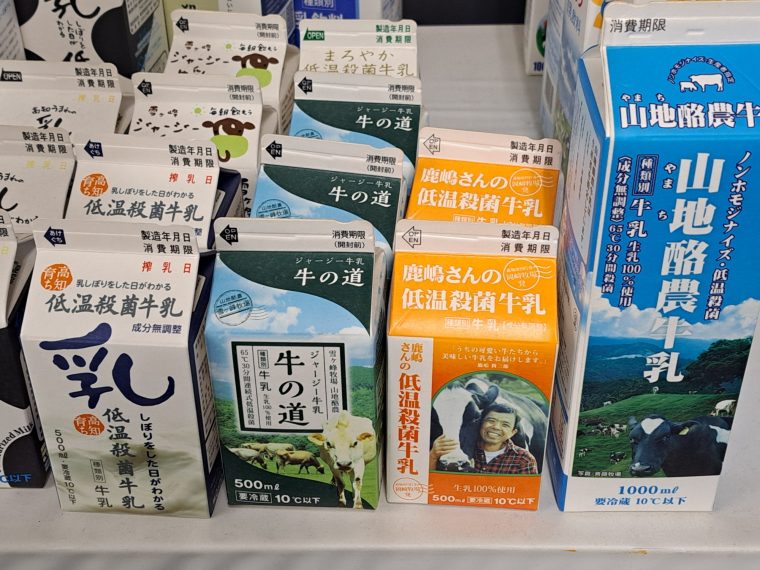

こうしてます寿司は、全国的に知られるものとなりました。しかし県外で広く売られるます寿司は1種類のままなので、「ます寿司といえばアレ!」というイメージが強く根付いています。もちろんそのメーカーさんのます寿司も美味(おい)しくて大好きなのですが、各人の好みや気分にあったます寿司を選べるようになれば、より深く魅力を味わっていただけるのではと思います。

そこで冒頭に記した「ます寿司は約40種類」というお話。これは県内に約40のます寿司屋さんがあり、各店でレシピが異なることからきています。

主な違いは身の厚み、レア感(生っぽさ)、酸味、塩味、甘味など。各店にこだわりがあって、驚くほどレアなものや甘いものなど、好きと苦手がはっきり分かれるほど特徴的な商品もあります。

富山県民は「○○屋さんのます寿司が好き」と“推し”を持っていることも多いです。

ちなみに複数のます寿司を扱うお土産屋さんでは“ます寿しチャート表”を置いていることもあるので、そちらも参考にしてみてください。

もう一つ驚かれるのは、実はます寿司には「表と裏の2大流派がある」ことです。表置きは県外の方もイメージされる、蓋(ふた)を開けた時にピンクの鱒が酢飯の上にのったもの。逆に裏置きは酢飯の下に鱒が敷かれていて見えません。

鱒の入れ忘れかと驚かれることがありますが、裏置きは鱒を下にすることで身の脂が酢飯に移りにくく、さっぱりしつつも魚本来の味わいが楽しめる狙いがあるのです。逆に表置きは鱒の脂や調味料が酢飯に移りやすく、一体感を楽しめます。

深く知るほど、より魅力を味わえる食の世界。私も各地の郷土料理に興味を持って、楽しく学んでいきたいです。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.35からの転載】