観光地域づくりの理想 雲仙観光局の取り組み 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 連載「よんななエコノミー」

DMO(デスティネーション・マネジメント・オーガニゼーション)をご存じだろうか。観光地域づくり法人ともいい、地域のステークホルダーを取りまとめプロデュースしていく組織で、国内には現在300以上のDMOが存在する。

先日、観光地の高付加価値化を進める地域DMOの好事例として長崎県雲仙市の雲仙観光局を視察させていただいた。雲仙は日本初の国立公園指定地で、火山風景とその恵みの温泉などが特徴的な有数の観光地だが、近年は旅行スタイルの変化による団体客の減少や雲仙・普賢岳噴火後のイメージ悪化などにより観光需要は低迷していた。

この状況を転換すべく、2022年から高付加価値のある観光地域づくりが始まっている。地域ならではの価値を生かしたコンテンツを開発し、その価値を求める高単価の旅行者を誘引するのが目的だが、計画開始から4年目の現在、豪華寝台列車「ななつ星in九州」の観光コースに取り入れられるなど、徐々にその効果が出始めている。

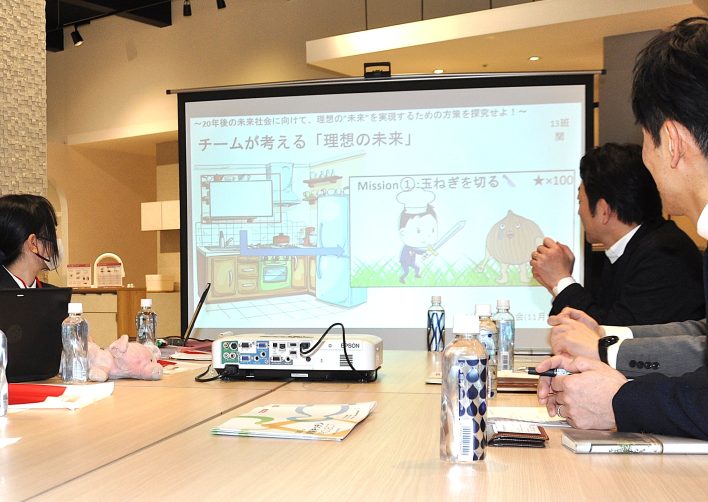

雲仙観光局の観光地域づくりの特筆すべき点は大きく二つあり、「全体計画による価値観の共有」とそれを「動かす人」の存在だ。計画にあたり雲仙ではまず、行政、事業者、住民などがワーキングを重ね〝何が雲仙の価値でどんな観光地にしたいのか〟を定めた「インタープリテーション全体計画」を作成している。これにより、観光事業者だけではなく他事業者や住民なども同じ価値観を共有できるため、観光業以外の人々からも協力が得られる。例えば、種の収穫から丁寧に育てる農家の野菜をその価値が分かる料理人が調理し、観光事業者が高付加価値コンテンツとして旅行者に提供するというものだ。

雲仙の観光を「動かす人」もユニークで、旅行会社出身の市職員で計画全体を取りまとめる人、地域おこし協力隊で農業に携わった経験から農家を巻き込むのが得意な人、学生時代に訪れた雲仙に惹(ひ)かれネイチャーガイドを務める人など、彼らは雲仙出身ではないいわゆるヨソ者だが、地元出身者とともにそれぞれの得意分野で活躍している。

地域の観光振興は事業者同士、行政、住民などの利害が一致せず、一丸となって行うのは難しいことも多い。しかし、雲仙ではみんなで作った全体計画で価値観を共有しているため目指すものも同じだ。そして、それぞれの得意分野を分担し着実に計画を動かす人がいる、DMOによる観光地域づくりの理想のあり方の一つともいえるだろう。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.33からの転載】