「特集」強まる女性の教職離れ 受験者6→4割に減少 「働きやすい職場」が変容 男性的環境の改善急務

内田 良

名古屋大学大学院教授

学校教育の領域で、女性の教職離れが静かに進んでいる。

学校は「女性が働きやすい」職場であると、長らく考えられてきた。待遇面で性別による不利益はなく、出産後も働きやすい。その制度面での先駆的なジェンダー平等が、現実におけるジェンダー差を不可視化させてきた。

私自身、共同研究で2023年に実施したアンケート調査のデータを分析にかける中で、女性の教職離れの現実にようやく気付かされた。次いで国のデータを用いて過去からの推移を調べたところ、女性において教職離れの傾向が強まっていた。

以下、水面下で進行してきた「女性の教職離れ」を、複数の統計データから見える化し、その現実や背景に迫りたい。

教員の長時間労働

まずは基本的な情報として、教員の働き方の現況を確認しておきたい。

文部科学省は22年度、6年ぶりに「教員勤務実態調査」を実施し、その報告書「『公立小学校・中学校等教員勤務実態調査研究』調査研究報告書」(株式会社リベルタス・コンサルティング)が24年3月に公表された。

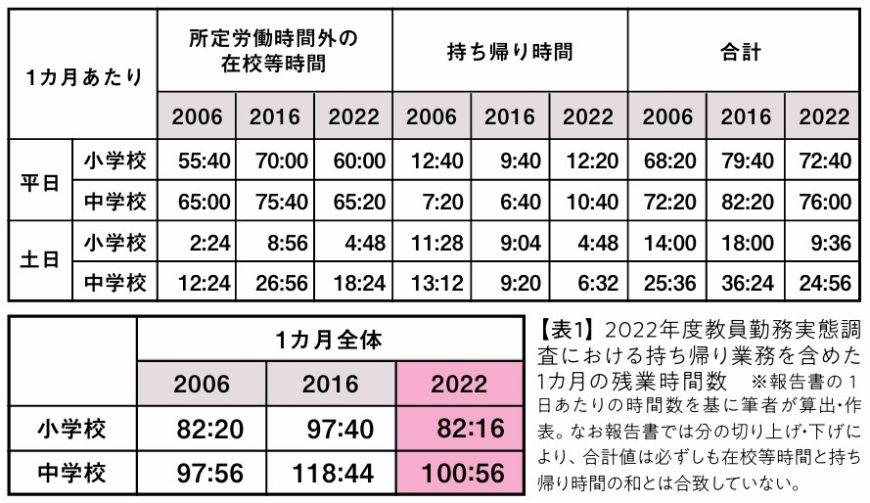

報告書によると、教員の1日当たりの「在校等時間」(学校で教育活動に関する業務に従事している時間を指す。職務上の研修や児童生徒の引率など校外での業務を含む)は、平日の場合、小学校で10時間45分、中学校で11時間1分であった。

ただし気を付けなければならないのは、教職に特徴的な「持ち帰り業務」の存在だ。「在校等時間」には、持ち帰り業務の時間が含まれていない。報告書の数値から、持ち帰り業務を含めて1カ月あたりの残業時間数を推計すると、小学校が82時間16分、中学校が100時間56分となる【表1】。平均値として「過労死ライン」(1カ月の残業時間が80時間以上を指す)を超えており、とりわけ中学校の超過幅は異常値である。

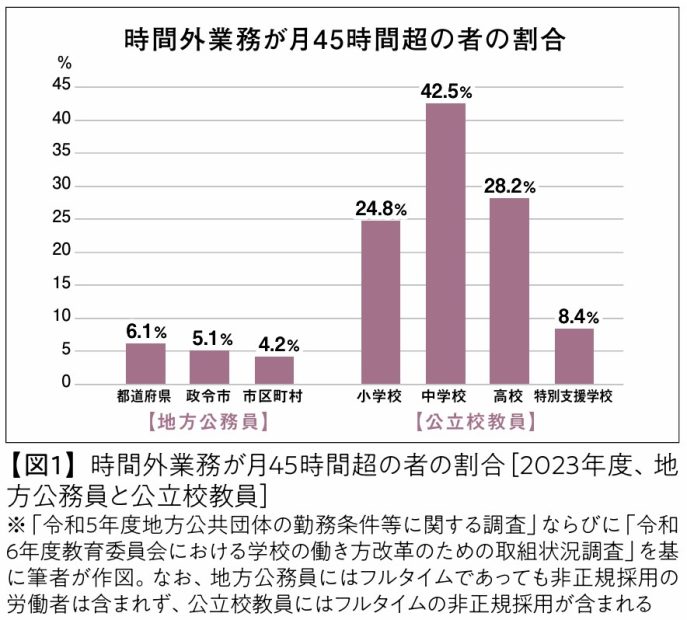

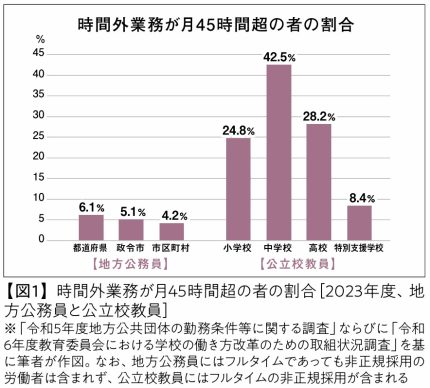

公立校教員の労働時間の長さを、別の角度からも示しておきたい。具体的には、公立校教員と近い立場にある地方公務員(教員を除く)との比較である。

地方公務員と公立校教員の所定労働時間は各自治体の条例で定められており、基本的に7時間45分である。管理職を除く、地方公務員と公立校教員における時間外業務の状況が、23年度の業務統計(行政や企業が業務で得た情報を集計・分析して作成された統計)を用いて比較できる。なお地方公務員は、特別職と一般職に分けられる。特別職とは、地方公共団体の長、議会の議員、教育委員などで、それ以外の者(例えば都道府県職員、市役所職員、警察官など)は一般職である。今回のデータは後者の一般職のものである。

地方公務員の場合、月45時間超となった職員の割合は、都道府県で6・1%、政令市で5・1%、市区町村で4・2%であった。公立校教員の場合、月45時間超の割合は小学校で24・8%、中学校で42・5%、高校で28・2%、特別支援学校で8・4%であった【図1】。地方公務員と公立校教員の差は、明白である。地方公務員と比較した時、圧倒的に公立校教員は長時間労働の環境下で働いている。

学校は女性が 働きやすい職場?

学校における長時間労働の実態が広く知られるようになった結果、若者が教職を選ばなくなっているのではないかとの危惧がある。

文科省の発表によると、23年度に採用された公立校教員の採用倍率は3・4倍と、過去最低を記録した。特に小学校は2・3倍にまで低下し、秋田県と大分県では1・3倍と、合格のハードルは著しく低くなっている。

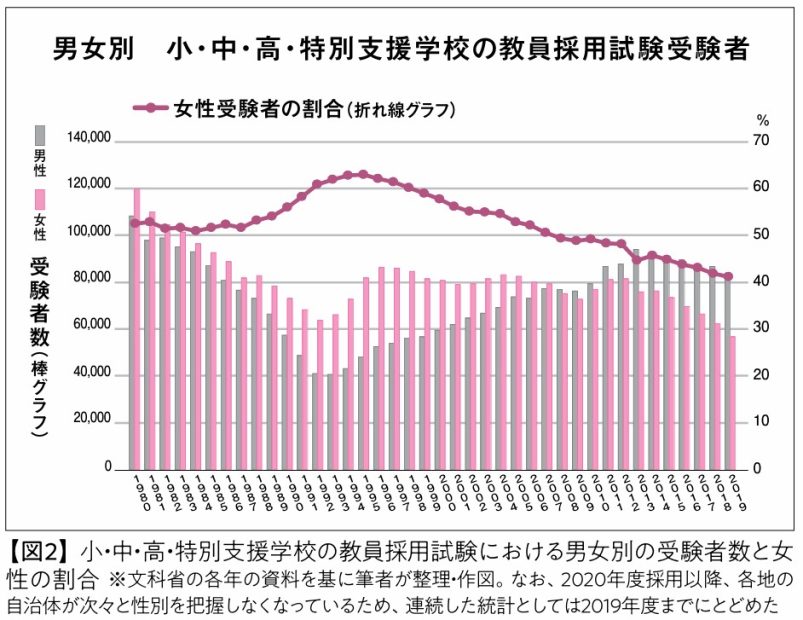

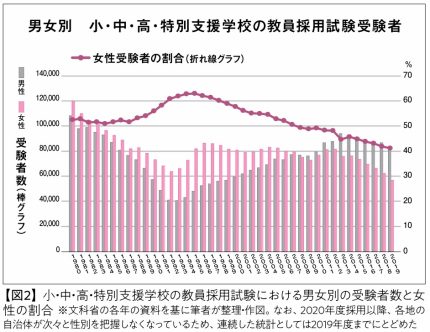

受験者数については、その倍率低下ばかりが話題になっているが、一方でほとんど注目されていないのが、そのジェンダー差である。受験者全体に占める女性の割合が、長期的に減少し続けている。

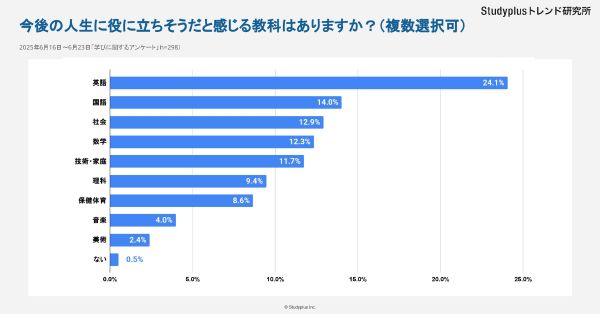

文科省の「教育委員会月報」に年1回掲載される教員採用試験の女性受験者数に関連するデータを過去にさかのぼって収集・整理したところ、女性が占める割合は、1995年度採用試験時に63・0%とピークに達し、それ以降はおおむね減少し続け、近年では4割程度にまで低下している【図2の折れ線グラフ】。

かつて6割に達していた受験者の女性割合は、いまや平等=半数を切って、4割にまで減少している点が重要だ。すなわち教職志向は、「平等化」ではなく「男性化」している。

先述の教職回避は、入職前の動向であった。じつは入職後の現職教員においても、教職離れのジェンダー差が確認できる。

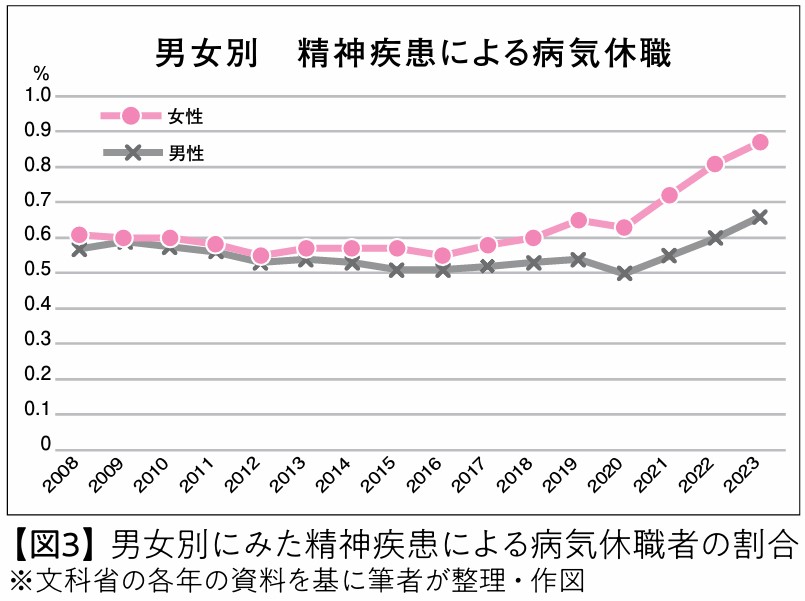

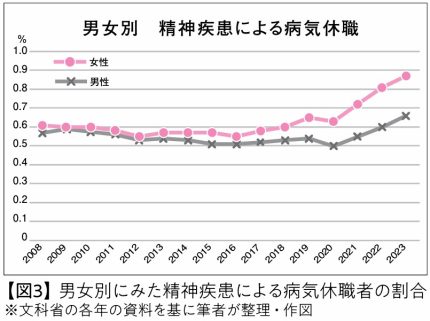

文科省が毎年発表している「公立学校教職員の人事行政状況調査」を過去にさかのぼり、病気休職について男女別の人数が確認できる2008年度から今回の23年度までのデータを整理した。

精神疾患による病気休職者の人数を在職者数で除した数値の推移を見ると、かつて10年代半ば頃まで、男性と女性の数値は酷似している。ところが10年代半ば以降、女性の数値が少しずつ高くなり、男女の間が開いていく。なお、ここ2~3年は男性の数値も上昇している【図3】。

女子学生が教職に見切りをつける理由

なぜ、女性において教職離れが進んでいるのか。その背景の一端を、私が実施した調査から明らかにしたい。

私は23年11月に共同研究のプロジェクトとして、「大学生の教職志向性に関する調査」を、ウェブ調査方式で実施した。調査対象は、教員免許取得に必要な科目を一つ以上取得したことがある大学3年生と4年生で、回答者数は、3年生が289人、4年生が331人の計620人である。

以下は、小学校・中学校・高校・特別支援学校に注目するため、幼稚園教諭ならびに保育士としての勤務を想定している学生を除き、その中で調査時点において教育実習を経験済みの学生に限定した分析の結果である(計305人)。

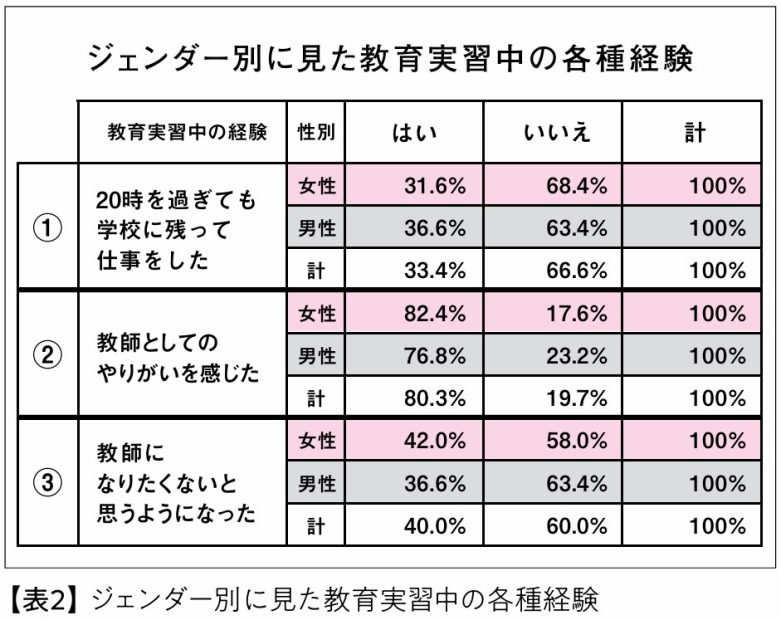

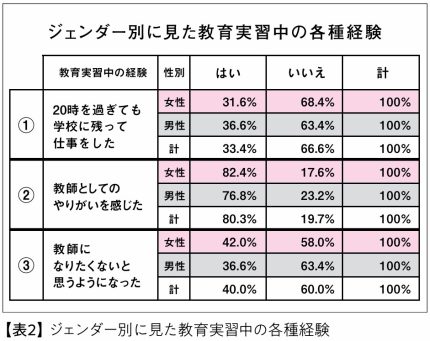

教育実習での経験について、①20時を過ぎても学校に残って仕事をした、②教師としてのやりがいを感じたーのそれぞれの経験の有無と、③教師になりたくないと思うようになった(教職回避傾向)との関係性を調べた。

関係性の分析に入る前に、まず①~③それぞれの回答の分布を示したい。ネガティブな項目である①と③の「はい」はいずれも少数派で、①が3割、③が4割である。一方でポジティブな項目である②では「はい」が大多数で全体の8割を占める。①~③いずれも、男女の間に統計的な有意差はない【表2】。

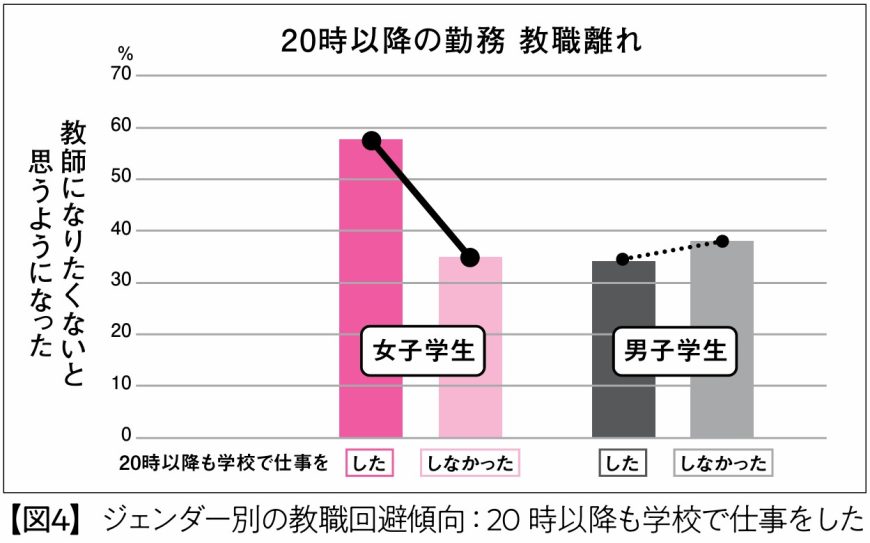

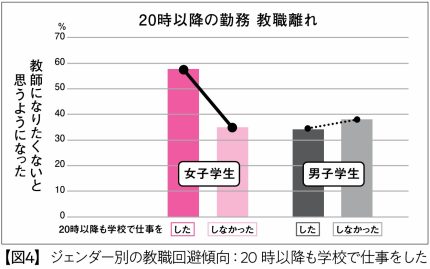

次に、①と③の関係性を確認しよう。【図4】横軸が、20時以降も学校で仕事をしたか否かを、男女別に示している。縦軸が、教師になりたくないと思うようになった回答者、すなわち教職回避傾向が強まった回答者の割合を示している。

男子学生では教職回避に傾いたのは、20時を過ぎなかった場合が38・0%、20時を過ぎた場合が34・1%である。両者の間にほとんど差はなく、統計的な有意差も確認できない。一方で女子学生では、20時を過ぎなかった場合は34・8%で、男子学生とほぼ同程度である。20時を過ぎた場合が特異な反応を示していて教職回避が57・4%に達し、20時を過ぎなかった場合との間に統計的な有意差が確認できる。

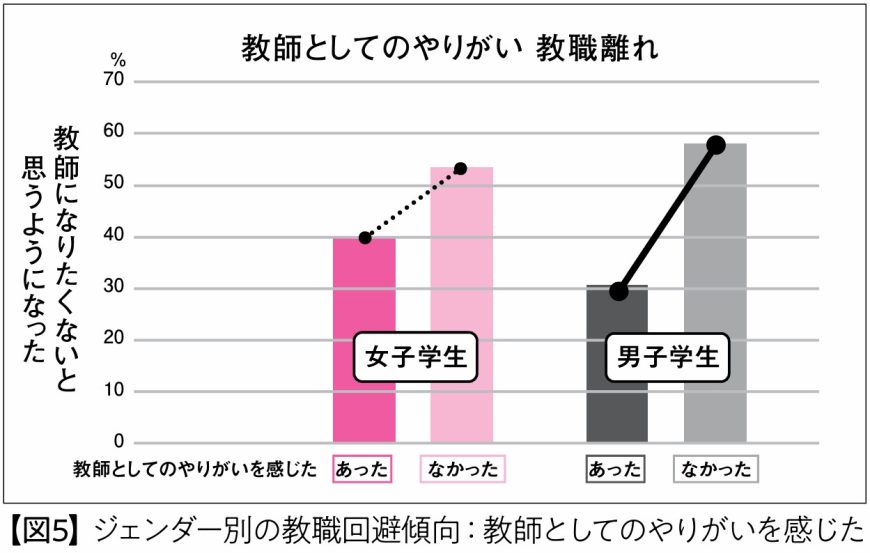

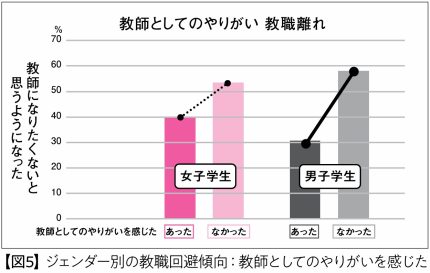

興味深いのは、②と③の関係性である。【図5】男子学生では教育実習でやりがいを感じた場合、教職回避傾向は30・2%、感じなかった場合には、それが57・7%にはねあがる(統計学上の有意差あり)。女子学生ではやりがいを感じた場合が52・9%、感じなかった場合が39・6%である(有意差なし)。男子学生は、教育実習で教師としてのやりがいを感じられたことが、教職にとどまる効果を有意に発揮する。一方で女子学生にはそれが当てはまらない。

総じて、教育実習においてネガティブな経験があった女子学生は教職回避傾向を高めるが、男子学生はネガティブな経験には左右されない。ポジティブな経験については、男子学生が教職へのコミットメントを維持・強化する。

「女性が働きやすい職場」だと思われてきた学校は、今や「女性が忌避する職場」へと変容してしまったようだ。過酷な労働環境に女性が反応し、教職の道を断念している。男性的職場環境の改善が急務である。

名古屋大学大学院教授 内田 良(うちだ・りょう) 名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授。博士(教育学)。 専門は教育社会学。学校の中で子どもや教師が出合うさまざまなリスクについて、調査研究や啓発活動を行っている。 著書に『いじめ対応の限界』(東洋館出版社、共編著)、『教育現場を「臨床」する:学校のリアルと幻想』(慶應義塾大学出版会)、『校則改革』(東洋館出版社、共編著)、『ブラック部活動』(東洋館出版社)、『教育という病』(光文社新書)など。ヤフーオーサーアワード2015受賞。

(Kyodo Weekly 2025年4月21日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター