回線速度の正体は速さと違うのか? 【岡嶋教授のデジタル指南】

「動画がカクカクする」「ウェブサイトをなかなか読み込まない」。ネットを使っていて、ふと殺意が沸き起こる瞬間です。つい「回線速度が遅い!」と毒づいてしまう午後です。

通信事業者も「下り最大1Gbpsの高速通信!」といった形で宣伝します。嫌が応でも、「きっととんでもなく速いに違いない」と拳を固めて期待値を上げてしまう瞬間です。

しかし、ここで使っている速度という言葉には、ちょっと注意が必要かもしれません。普段とっても気になってしまうbpsという単位が表す数値は、速さ(スピード)というよりも、太さ(帯域)をよく表しています。

この話をイメージするには、通信回線は高速道路、データはそこを走るトラックに例えるのが一番分かりやすいと思います。

私たちが契約している回線の1Gbpsといった数字は、実は道路の車線数(幅)のことだと考えてみます。帯域幅ってやつです。

例えばこんな感じ。

10Mbpsの回線: 1車線しかない細い道路

1Gbpsの回線: 100車線ある野太い道路

車線が多ければ多いほど、一度にたくさんのトラックが並走できます。4K映画のような巨大なデータをダウンロードするときは、何千万台ものトラックが目的地を目指します。1車線の道路だと、どん詰まることは容易に想像できると思います。一方、100車線の道路なら、トラックは並走できるので目的地への到着が円滑になります。

つまり、私たちが普段回線速度と呼んでいるものは、トラックのスピードではなく、道路の太さです。

では、本来の意味でのスピードはどこを見ると分かるのか。この疑問にはラウンド・トリップ・タイム(トラックが目的地へ行って帰ってくるまでの時間)や、レイテンシ(遅延)などの指標が答えてくれます。

ポイントとして押さえておくと良いのが、光回線だろうと、昭和の時代の電話回線だろうと、データが伝わる物理的な速度(電気や光の速さ)は劇的には変わらないということです。

どんなに道路の幅を広げても、トラックを使う以上、東京から稚内への移動時間が100分の1になったりはしません。トラック自体の最高速度に限界があるからです。

トラックが分かりにくければ、ストローでも構いません。すげー喉が渇いて一刻も早くマンゴージュースを飲みたいときに、渾身の力を込めてストローを吸ってもあんまり飲み物が吸い上げられる速度は変わらないと思うんです。それよりはフラペチーノを飲むときに出てくるようなぶっといストローを供した方が素早く渇きを癒やせます。

ここから導けるのは、ネットで何をしたいかによって、重視すべき要素が変わるということです。

動画を見たり、大きなファイルを送りたい人は、太さが重要です。YouTubeやNetflixを高画質で見たいなら、たくさんのデータを一度にやり取りできる回線が有利です。車線の多い「××Gbps」プランが意味を持ってきます。

一方(一概には言えない部分もありますが)オンラインゲームやオンライン会議であれば、太さよりも速さを重視した方が幸せになれるかもしれません。

対戦ゲームでは、キー操作に素早く反応してキャラクターが動いてくれることが何よりも重要です。これには大量のデータを送る能力よりも、小さなデータを一瞬で届ける能力の方が向いています。100車線の道路でも、トラックが遅いとゲームはラグい状態になります。

「うちは金に糸目をつけずに100Gbps契約にしているのに、ゲームで負ける!」とお嘆きの方は、「道路は広いが、(例えば)目的地まで遠回りしている回線をつかまされていないか」といった確認をしてみるといいかもしれません。

また、同じ100車線の道路でも、プロバイダーによっては10人で共有したり、1000人詰め込んだりしますので、混雑具合が変わってきます。

まあ、たいていの高価な回線は速さと太さを兼ね備えていて、「いいものはお高い」の原則が発動するのですが、自分の用途に合ったプロバイダーや回線を選ぶことで快適かつお財布に優しいネットライフを送ることができるでしょう。

【著者略歴】

岡嶋 裕史(おかじま ゆうし) 中央大学国際情報学部教授/中央大学政策文化総合研究所所長。富士総合研究所、関東学院大学情報科学センター所長を経て現職。著書多数。近著に「思考からの逃走」「プログラミング/システム」(日本経済新聞出版)、「インターネットというリアル」(ミネルヴァ書房)、「メタバースとは何か」「Web3とは何か」(光文社新書)、「機動戦士ガンダム ジオン軍事技術の系譜シリーズ」(KADOKAWA)。Eテレ スマホ講座講師など。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

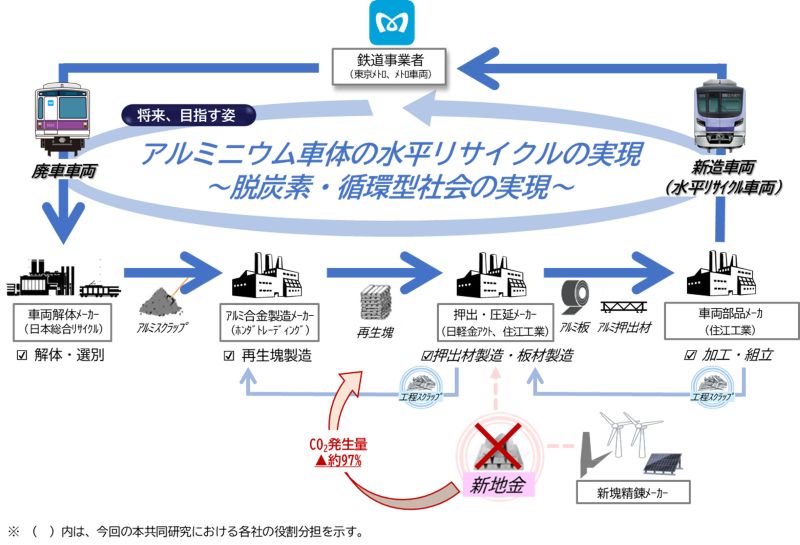

自動車リサイクル促進センター