建築から見る、「人間が主役」の万博の魅力 大阪公立大・倉方教授が解説

6月27日に行われた共同通信社きさらぎ会の大阪例会で、大阪公立大学大学院工学研究科教授の倉方俊輔氏が「建築から見た大阪・関西万博」と題して講演した。「人間について考えるのが、今回の万博」と語り、人を主役に「見たことのない光景」をつくり出す大屋根リング、規制を打ち破る建築家らの新たな挑戦などを解説した。(以下は講演の要約)

大阪公立大学大学院工学研究科の倉方俊輔教授

私は1971年生まれで、70年の大阪万博時は体験していないが、見てきたかのように比較し、2025年の大阪・関西万博がいかに違うのかを話したい。今回の万博の具体的な建築物を通し、それが現代社会や思想をどう映し出しているのかを見ていく。

会場デザインプロデューサーである藤本壮介さんが設計した大屋根リングは、開幕前にも見学していた。建築は言葉で伝わりづらく、デジタル技術が進歩するほど、実際に行くことで魅力が強まる。大屋根リングも「見たことのない光景」という力で、必ず多くの人が訪れ、(開幕前からの)観念的な批判は立ち消えると思っていたが、その通りだ。

世界最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定された大屋根リング

リングは1周約2キロで、CLT(Cross Laminated Timber)という集成材を使っている。CLTは性質が安定しており、世界的に木造建築復興の動きをけん引しているが、ドイツや米国で(活用が)進み、日本は遅れている。藤本さんは、日本がもともと木造建築の文化を持っていたことを踏まえ、世界最大の木造建築物を作ることで国内の雰囲気を変えたいと、大屋根リングを建設した。

▽日本の伝統から世界一を

「清水の舞台の懸造(かけづくり)」と言われているが、建築基準法に適合させるため、木を組み合わせる部分に金属が使われている。日本の伝統技術が優れているからできたのでなく、世界の技術で作られたのだが、根本には日本の伝統で世界一のものを生み出せるという考えがある。競うのではなく、西洋とは異なる木の文化、新しい使い方があり得るということだ。

そして、リングは建築なのかと問われるが、やはり建築だ。建築とは、自然の変化や中にいる人間に反応して状態を変えたりするもので、光や雨によっても印象が変わる。「人を動かす」ことが建築の力であり、リングにも皆が登る。人には、直感的に楽しそうな場所へ心が引かれ、体が動くという習性がある。

大屋根リングを人々がそぞろ歩く。夕暮れ時からはイルミネーションも美しい

日本では1970年の大阪万博が基準になっており、その後の日本人が国内志向になって海外の万博を見ていないため、頭の中が55年前で止まっている状態ではないか。異なる形のパビリオンがあって、技術を競い合い、大勢の人が来て、大きな通路があって日陰もないような場所で必死にパビリオンを回る、というイメージだ。

しかし、今回の万博はそんな要素が全くない。会場の大きさは、前回のドバイ万博の約3分の1。リングの内側には、さまざまな国のパビリオンが並び、約600メートル離れたリングの向こう側の人影も見える。人が思い思いに散策したり、さまざまなことをしたりするのを見る、つまり人間が人間を見ることができる。

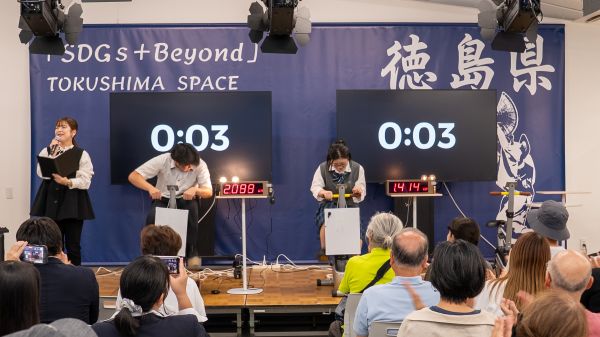

開幕初日の「1万人の第九」で、大屋根リングを舞台に歌う人々が会場の風景と一体化した

象徴的なのは、開幕初日の「1万人の第九」。指揮者がいて音楽が聞こえてくる時、建築は消え、あるいは支えている。舞台(リング)の上で歌う人がなぜ際立っていたかというと、背後に空しかなかったから。明らかに、構造物(リング)が人間が主役に見える状態を創り出していた。

1970年の万博は「技術」、2005年の愛知万博は「環境」がテーマだった。今回の万博では、「環境」は大前提で、作られたものがどこから来て、どこに行くのかを考えるのが、常識の一つ。

パビリオンの形もさまざまだが、環境は文化に紐づいているというのが、今の世界の認識だからだ。数値で測れる二酸化炭素(CO2)排出量だけでなく、ある国が竹や木、鉄などを材料に使うのは、文化と結びついているため。それぞれの国の伝統により、環境への対応も何が正解とは必ずしも言えず、多様な回答がパビリオンで示されている。

▽AI時代に、人間について考える

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマが意味するところは、人工心臓があったり、長寿社会になったりということでなく、(中心は)「いのちって何だろう」ということではないか。人工知能(AI)が一般化した最初の万博でもあり、「人間とAIは何が違うのか」「人間は誤りを犯すが、なぜ存在するのか」など、人間について考えるのが今回の万博ではないか。

多くのパビリオンを設計した建築家といえば、1970年の万博では黒川紀章さん(3パビリオン)、今回は隈研吾さん(4パビリオン)だ。

隈さんのマレーシアパビリオンは竹を材料に使い、マレーシアの伝統的な織物をイメージした、人にまとわりつくような、柔らかい建築物だ。

マレーシアは現地の伝統に密着した素材である竹をパビリオンに使用

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

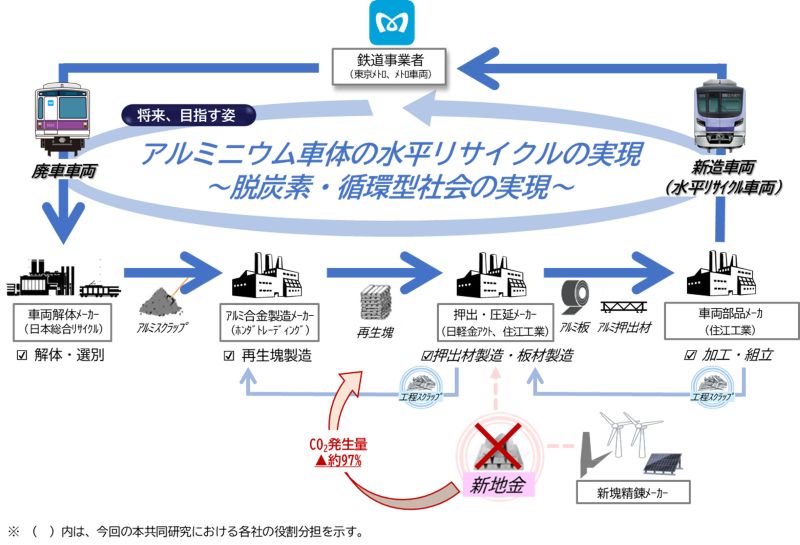

自動車リサイクル促進センター