武道ツーリズム 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 連載「よんななエコノミー」武道ツーリズム

旅行志向の多様化を反映して〝○○ツーリズム〟と呼ばれる観光が増えた。エコツーリズムやグリーンツーリズム、スポーツツーリズムなどが代表例である。これらは旅行者が好むテーマ性から考えられたものだが、真の目的はむしろその保全や振興であるものも多い。例えば、エコツーリズムは自然の保全保護が目的であり観光はその手段だ。観光によって保全に必要な収入を増やし、旅行者に自然の大切さを周知することができる。

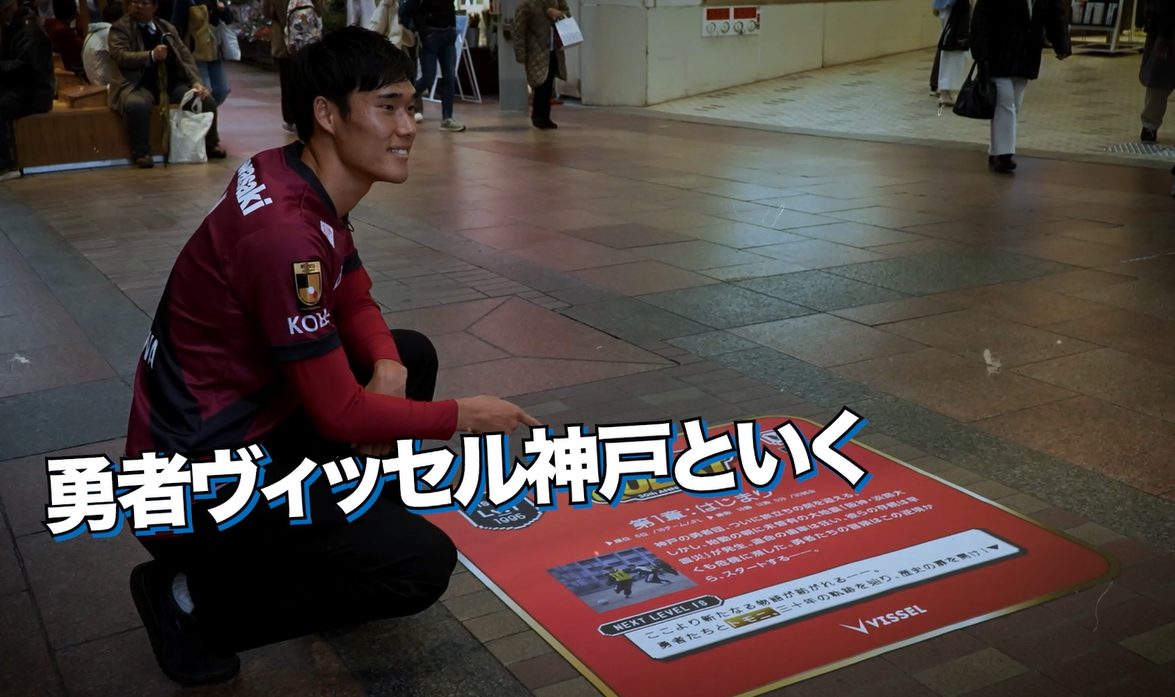

こうしたツーリズムの一つに武道ツーリズムがある。武道は単なるスポーツではなく、心技体を一体として鍛える精神性を背景とした運動文化でもあるが、日本独自の武道をテーマに観光客を呼び込み、武道振興にもつなげようというのが武道ツーリズムだ。

武道の国内の競技人口は少子化やスポーツの多様化などにより減少、指導者の数も減っており大きな課題となっている。剣道を例にとると、初段の合格者数は1989年には6万2千人だったが、2019年には3万人にまで減少しているという。一方で、マーシャルアーツとしての武道は海外で人気が高く、訪日旅行で体験してみたいという人も多い。

こうしたインバウンド旅行者を取り込もうと、スポーツ庁では19年に武道ツーリズム研究会を発足、武道に関する「日本発祥であることの国際的認知の向上」「インバウンド誘客の促進と地域活性化」「日本の精神、文化の国内外への普及、発信」を目的に、情報発信や地域のコンテンツ開発助成に取り組んでいる。

単なる武道振興と武道ツーリズムによる振興の違いは、間口の広さと地域への波及効果にある。武道ツーリズムには1~2時間の気軽な体験・見学から本格的に武道を極めようとするものまで段階に応じたプログラムがあり、愛好家の裾野を広げている。また、その土地の食や武道に関連する施設の観光と組み合わせることで地域文化への理解が進むほか、飲食店や宿泊・交通事業者にも経済効果が波及する。道着など用具の売り上げも多い。

観光というと物見遊山のイメージが根強く武道とは合わないという見方もあるが、武道体験をしたいというインバウンドが期待するものには「武道の文化・歴史の習得」「精神文化の習得」などが挙がっており、武道ツーリズムを通じて文化理解が進むことも期待される。それには、ツーリズムとはいえ武道を見せ物にせず本質を伝えていくことが重要だが、観光を手段としてうまく活用できる事例の一つといえる。

【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.17からの転載】