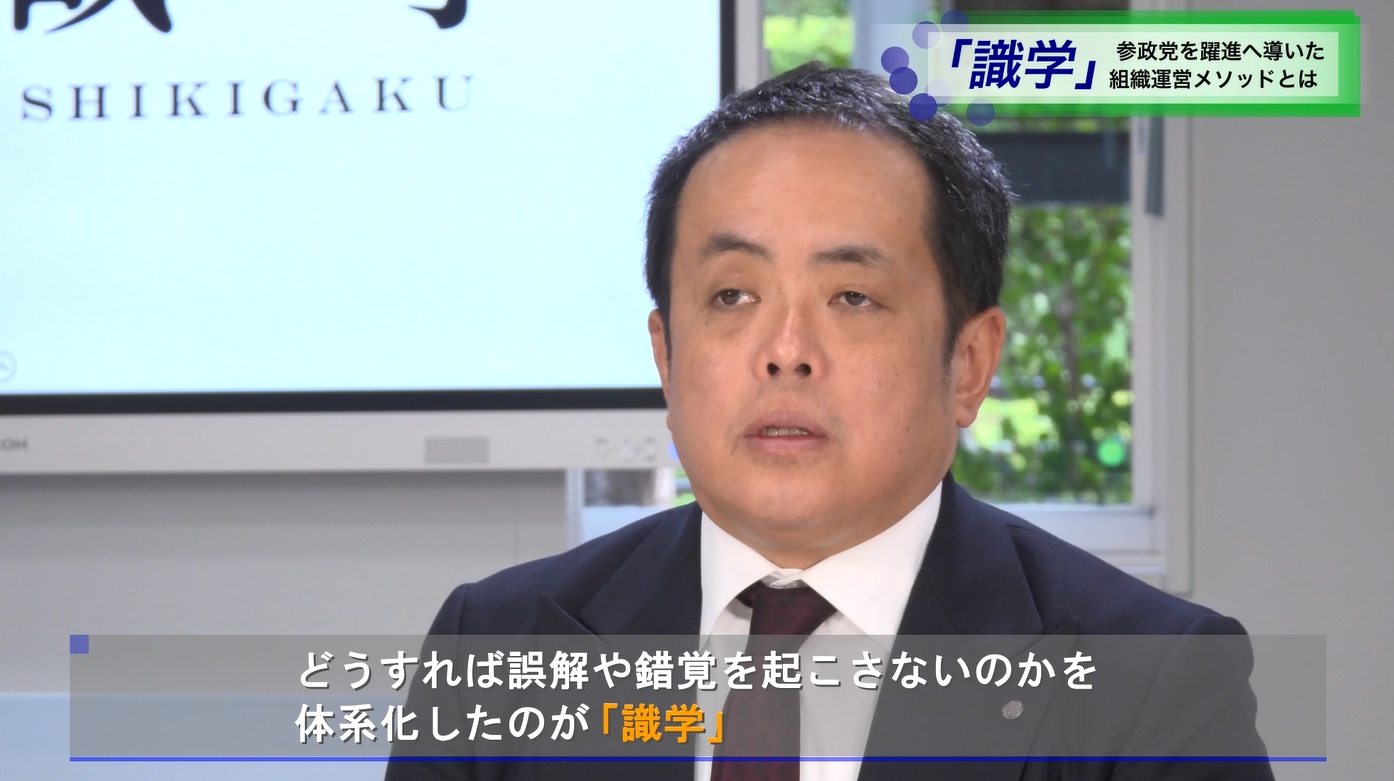

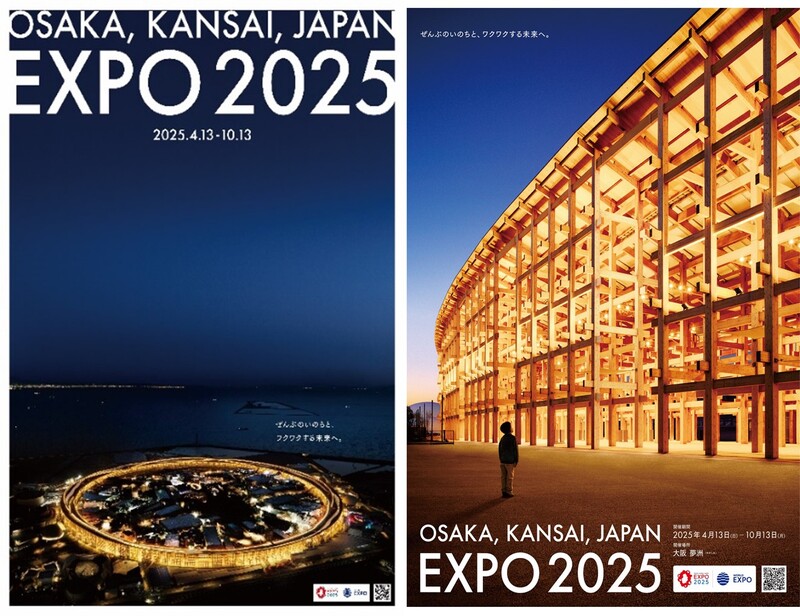

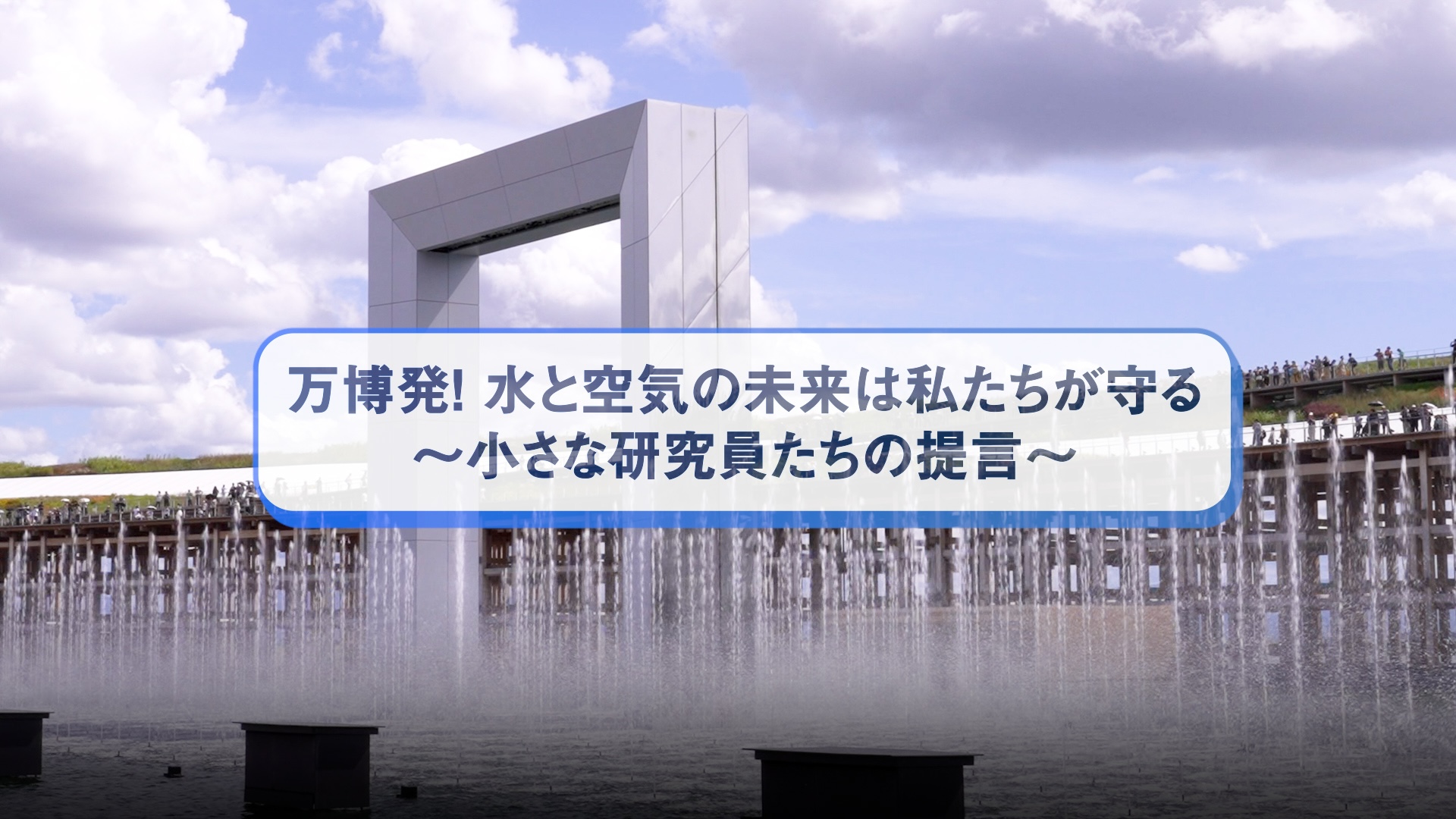

大屋根リングからの景色って? 空と海からつながる世界、人、未来を見よう

大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」。建築面積は6万1000平方メートル余、甲子園の1.5倍、浅草のスカイツリーを横たえてすっぽり入るという巨大な環(わ)が3月、世界最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定された。神社やお寺でも見た記憶がある、壮大なニッポン独特の木組み。この上に立ち、見られる景色とは?

「多様性でありながら、ひとつ」という万博の理念を表すリングの設計・監修を担当したのは、会場デザインプロデューサーの建築家・藤本壮介さんだ。最も高いところで地上20メートルとなる「スカイウオーク」は自由に歩くことができ、1周は万博イヤーと同じ〝2025〟メートル。リングの内側には世界各国のパビリオン、外側を取り囲むように日本のパビリオンが立ち並ぶ。

上空から見た大屋根リング(提供:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、株式会社大林組 撮影:株式会社伸和)

デザインの着想は、京都・清水寺の舞台から。垂直に立つ柱の穴に梁(はり)を貫通させて組んでいく日本伝統の貫(ぬき)構法でつくられた。工区が大きすぎるため3つに分けられ、大手ゼネコンの大林組、竹中工務店、清水建設を中心とする共同事業体(JV)がそれぞれ施工。1年8カ月かけ、今年2月末に完成した。

「デザイン設計を見た当初は、おお!!っと。とにかく驚いたが、ぜひ取り組みたい、挑戦したいと」(大林組大阪本店建築事業部の森田真行副課長)。

使われた木の量は、リング全体で2万7000立方メートル。ふつうの木造住宅なら、かるく数千軒たってしまう強烈な量だ。大林組のJVでは、東日本大震災で被災した福島県浪江町に造られた新工場を調達先として白羽の矢を立てた。復興を目指す現地・福島県産のスギ、四国産のヒノキ、そして北欧のオウシュウアカマツからつくられた集成材が、浪江町から夢洲にどんどん運ばれた。

下から見上げた大屋根リング。真夏には屋外より気温が5~6度低くなるといい、涼むこともできそう

次に壁となったのは、強度。木だけでつくる伝統の貫構法では、耐震、耐風やおよそ2800万人が訪れる想定の万博会場の設備として、強さが保てない。そこで、3つのJVが知見を共有、膝をつき合わせた話し合いを続け、柱に梁を通す貫の接合部に金物を一部入れるなどの新しい方法を編み出した。「ライバル会社同士が裸になって持つモノを出しあって進める作業って、今までにないことでした」

■こだわりがにじむ貫のかたち

リングは照明も手すりも床も統一された〝ひとつ〟としてできあがったが、唯一、接合部の形だけが工区ごとに異なる。

竹中工務店、清水建設のJVが手がけた工区は、日本古来の伝統工法にこだわり、貫となる梁の上部にくさびを打ち込んで固定。大林組JVの工区は金属ボルトとナットを使い伝統建築の追求よりも施工・解体しやすいデザインとした。それぞれの「最高」を持ち寄った各社が、矜持(きょうじ)を表した部分だ。

世界中の人が交差するリングには、日本のヒノキ、スギもあれば、外国のオウシュウアカマツも使われる。比率は国産7割、外国産3割。貫の接合部も、おのおのの思いを込めた3タイプ。リングは、材料もつくり方も多様性に富むのだ。

|

|

|

| 施工や解体のしやすさを重視したタイプ、伝統工法にこだわりくさびを使うタイプなど、技術者たちがそれぞれ工夫をこらした3種の接合部を見ることができる | ||

■てっぺんで、つながる世界を感じる

これまで建設中のリングを訪れた延べ5000人ほどを案内した森田さんに、万博開幕後にぜひ試して欲しいリングの登り方を聞いた。

まずは、リングの下を木に触れてその風合いを感じつつ歩いたら、階段でゆっくり上がる。途中の踊り場では、間近に貫の接合部を見ることができるし、木の隙間からきらきら輝く海ものぞく。

大阪湾から瀬戸内海の方向がきれいに見える大屋根リングの上。空がひときわ広く感じられ爽快だ(森田さん撮影)

登り切ったところにある芝生広場を駆け上がり、一番外側の高い部分に行くと、大阪湾から、兵庫県の淡路島に六甲山系の山並み、瀬戸内海までが見渡せる。「世界にひらかれた大きな空、海が広がる場所で、リングの中にぐるっと立つ海外パビリオンを見下ろすと、地球がもうそこにある感じ、リングの中で世界が本当につながってる!ってなります」。

夕方になって真っ赤な太陽が沈んだら、リングは約9300個もの灯りがともる光の環に変わる。「夏至」や「立秋」など二十四節気に応じたテーマカラーがリングを照らす。

夜にライトアップされ、光の環のように浮かび上がる大屋根リング(提供:2025年日本国際博覧会協会)

リングとなったヒノキ、スギ、オウシュウアカマツの故郷では、若い木の苗が植えられ、再び森が生まれはじめる。10月13日までの万博が終わった後、大屋根リングの一部は再利用される予定だ。具体的な方法はまだ定まっていないが、循環しながら旅を続ける木に、「また会えたね」と声をかけたい。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

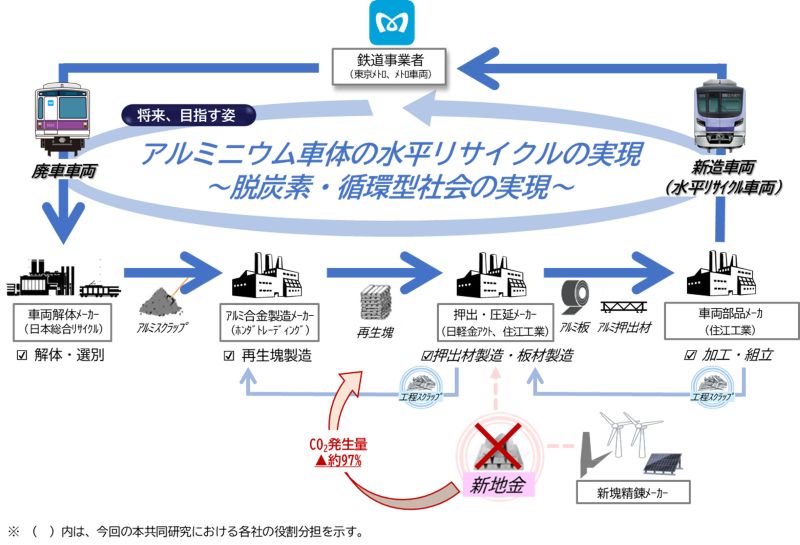

自動車リサイクル促進センター