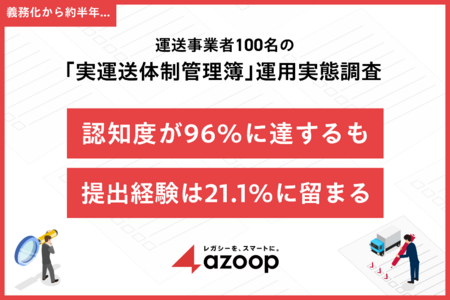

義務化から半年経過「実運送体制管理簿」の認知度96%も、提出経験は21.1%にとどまる

株式会社Azoop、運送事業者100名を対象に「実運送体制管理簿」運用実態調査を実施

2025 年9月29日

株式会社Azoop

株式会社Azoop(本社:東京都港区、代表取締役社長: 朴 貴頌、以下「Azoop」)は、今年4月から義務化された実運送体制管理簿について、元請け・一次請け以降の運送事業者100名を対象に実態調査アンケートを実施しました。その結果、制度の認知度は96%と高い水準にある一方で、実際に提出した経験のある事業者はわずか21.1%に留まることが明らかになりました。義務化から半年経過し、事業者の大半が認知はしているものの、情報共有の不足や事務作業の増加といった課題に直面しており、多くの運送事業者が実際の運用には至っていないことがわかりました。

■調査背景・概要

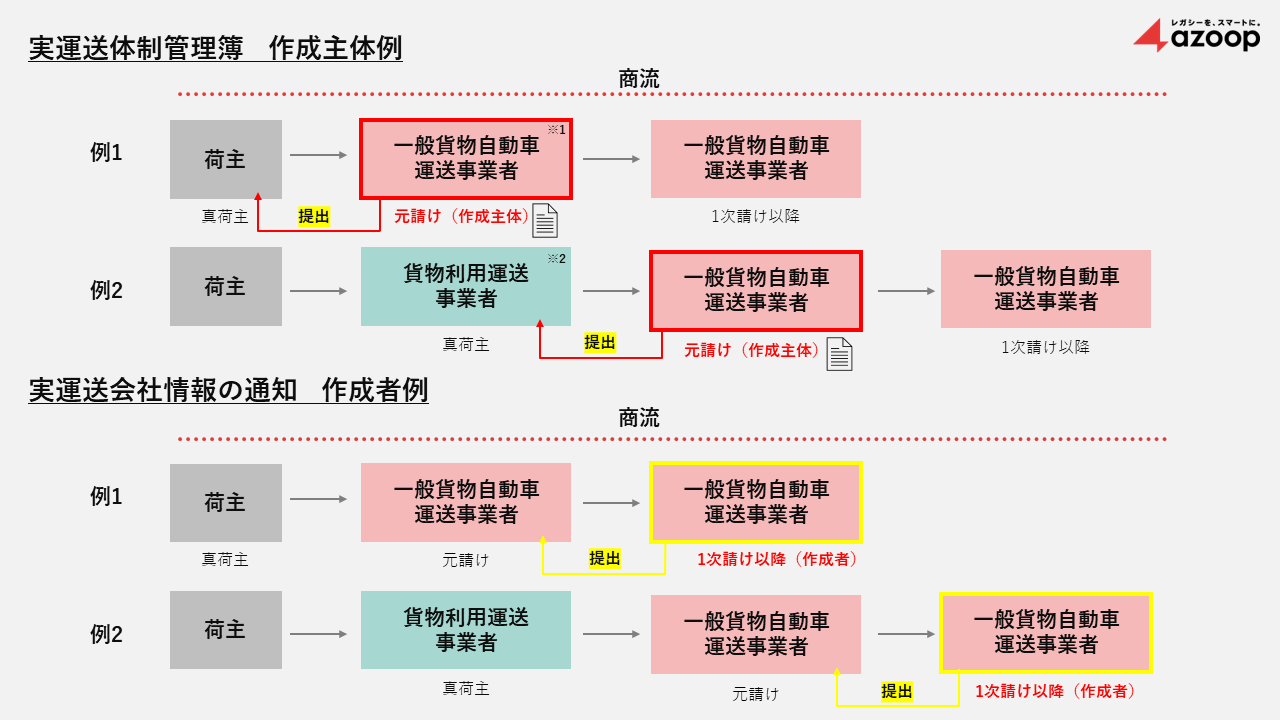

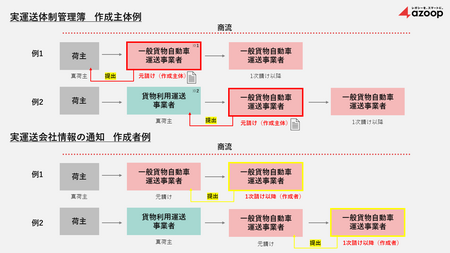

2025年4月から、運送事業者の実運送体制管理簿の提出が義務化されました。実運送体制管理簿は、元請けから下請け、再下請けへと続く多重下請け構造を可視化し、長時間労働・低賃金・ドライバー不足といった弊害を解消するために導入された制度です。 元請け会社には、荷主から依頼された運送がどのような委託構造を経て、誰が実際に運んだのかを記録することが義務付けられています。実運送体制管理簿は紙で作成することも可能ですが、Excelなどの電子データや専用システムによる作成・保存も認められており、効率化の観点から電子化が推奨されています。施行から半年経ったいま、この新たな制度が運送業界にどの程度浸透し、どのように運用されているのか、物流現場の実態を明らかにするため、アンケート調査を実施しました。

※1 自社が保有するトラックなどを使用して他社の貨物を運送する事業者

※2 自社はトラックなどの輸送手段を持たず、他の運送事業者の輸送手段を利用して貨物を運送する事業者

■調査結果のまとめ

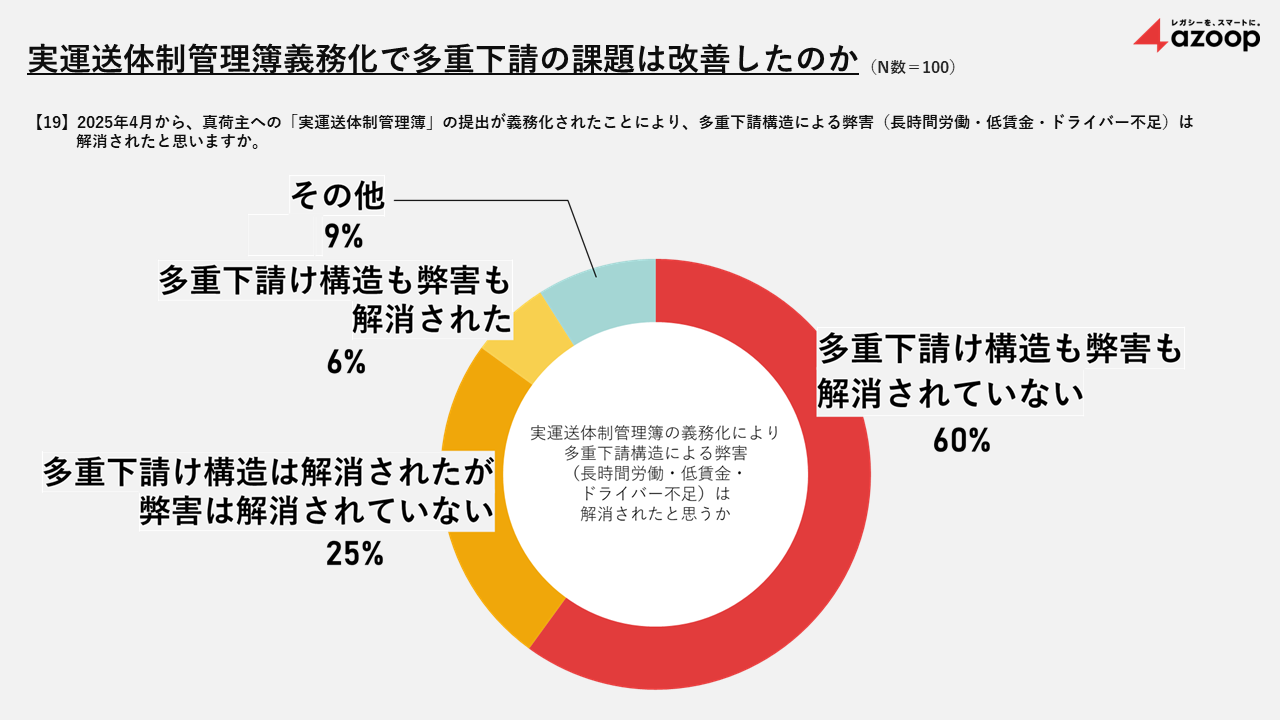

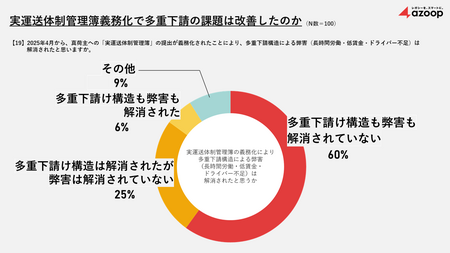

実運送体制管理簿は、多重下請け構造やそれに伴う弊害(長時間労働・低賃金・ドライバー不足)解消を目指す制度です。調査の結果、多重下請け構造そのものが解消されたと感じる企業が約3割存在することから、制度は一定の効果を発揮しつつあると言えます。その一方で、6割超の企業が作成に必要な情報共有を依頼元から十分に受けられておらず、提出が進んでいない現状がわかりました。また、「事務作業が増えるだけ」と捉える見方が多く、制度がまだ業界に完全に浸透し、その目的が十分に理解されているとは言えないことが浮き彫りになりました。多重下請け構造が解消されたと感じる企業を含めた85%が弊害は解消されていないと回答していることから、構造変化と労働環境改善は必ずしも連動しないことが示唆されます。多重下請け構造は解消されたが弊害は解消されていないと回答した人の中には「運賃への価格転嫁は未だ厳しい」「労働時間が短くなったとは言い難い」という意見もありました。

これらの課題を解決するためには、元請けから下請けへの情報共有を円滑にする仕組みを構築し、制度の運用プロセスを簡素化するなど、運送会社の事務負担を軽減するために業界一丸となり対応が必要であると考えられます。

■調査の詳細

調査結果から「実運送体制管理簿」の制度について認知はされているが、多くの運送事業者では提出がされていない実態が浮き彫りになりました。

・調査結果のトピックス

① 義務化認知は96%と非常に高いものの、提出経験は21.1%に留まる

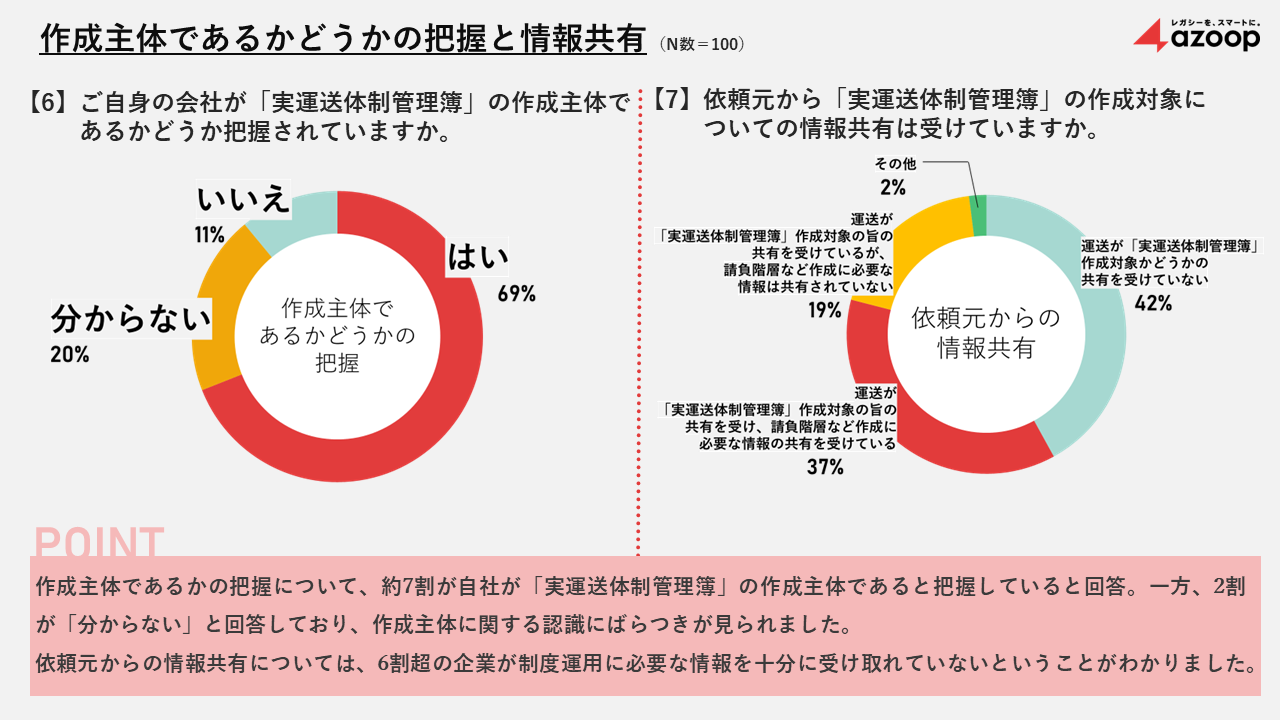

② 6割超の企業が情報共有の不足を感じている

③ 事務作業の総合的な増加

④ 多重下請け構造が解消されていないと感じる企業は60%

―制度の目的と現状の間に大きなギャップ

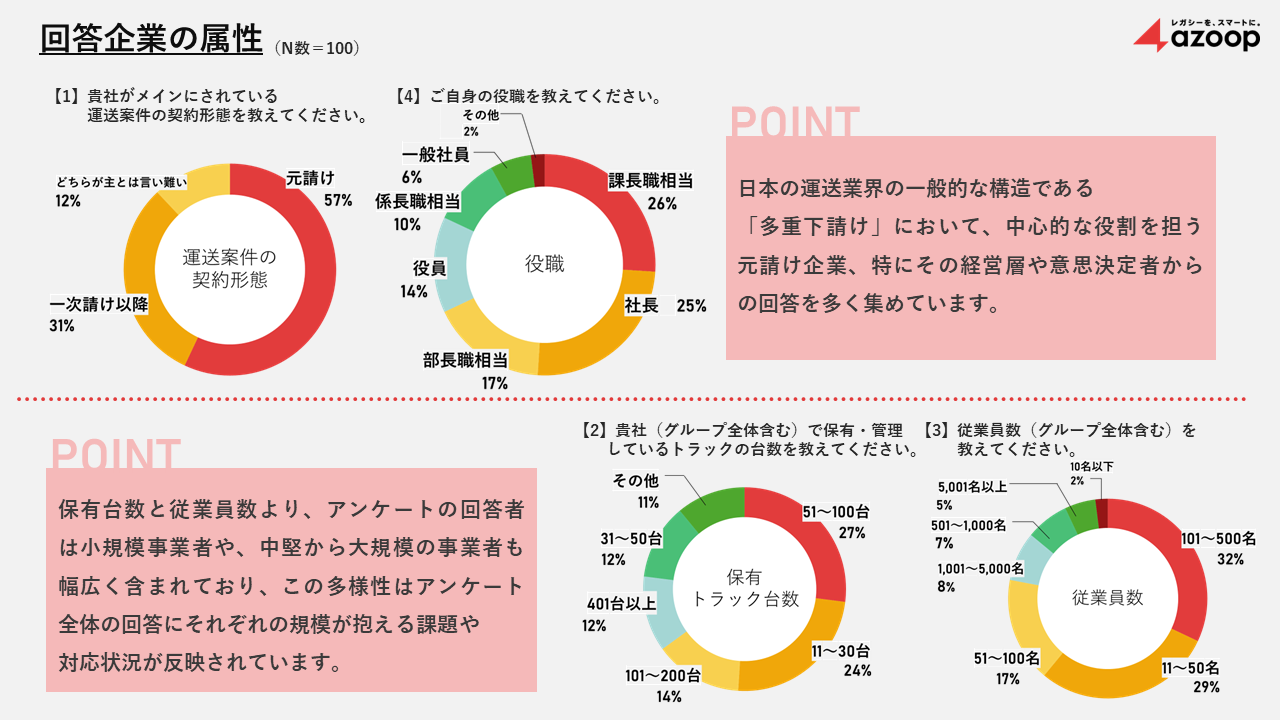

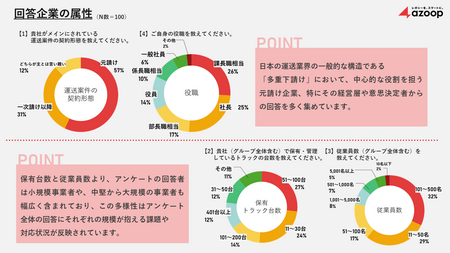

・回答企業について

日本の運送業界の一般的な構造である「多重下請け」において、中心的な役割を担う元請け会社、特にその経営層や意思決定者からの回答を多く集めています。

保有台数と従業員数より、今回のアンケートの回答者は小規模事業者や、中堅から大規模の事業者も幅広く含まれており、この多様性はアンケート全体の回答にそれぞれの規模が抱える課題や対応状況が反映されています。

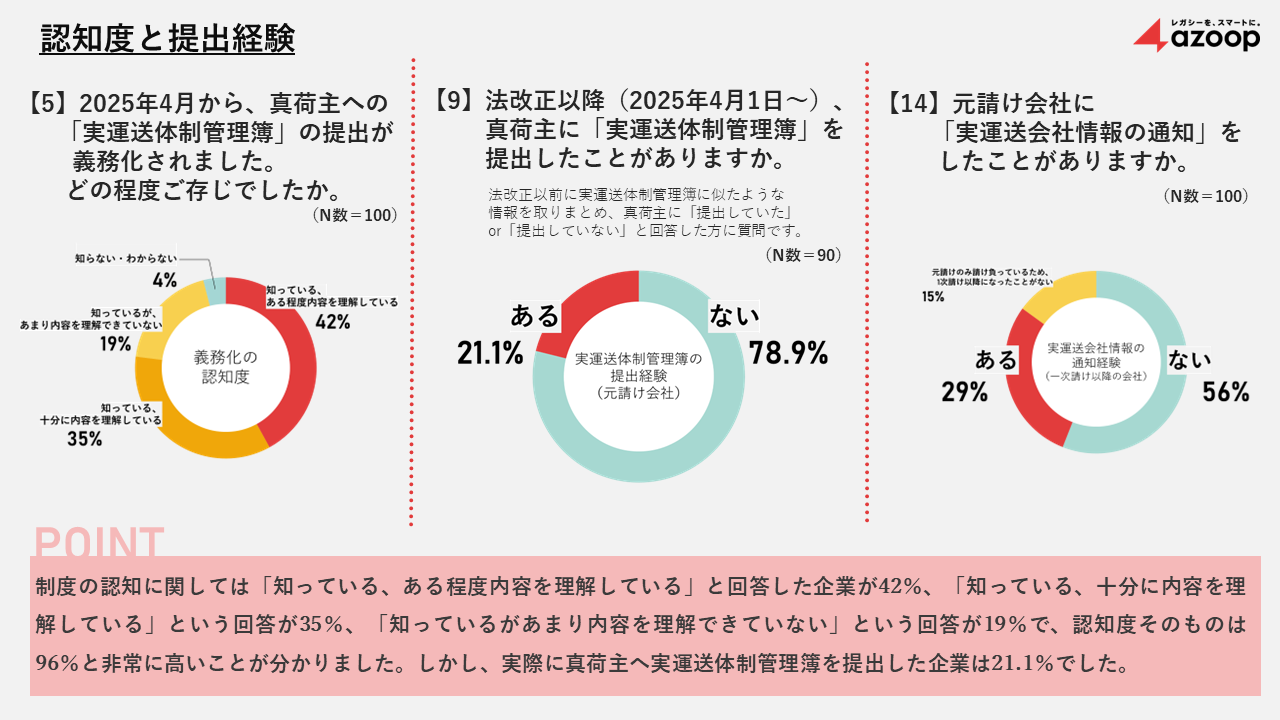

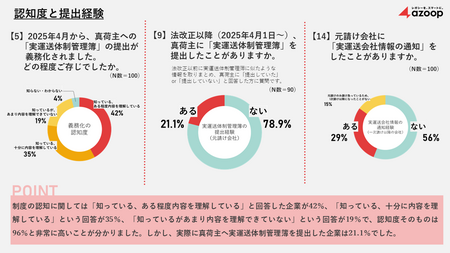

Topic① 義務化認知は96%と非常に高いものの、提出経験は21.1%に留まる

制度の浸透はまだ限定的であることが分かりました。「知っている、ある程度内容を理解している」と回答した企業が42%、「知っている、十分に内容を理解している」という回答が35%、「知っているがあまり内容を理解できていない」という回答が19%で、認知度そのものは96%と非常に高いことが分かりました。しかし、実際に真荷主へ実運送体制管理簿を提出した企業は21.1%でした。これは、制度が施行されたばかりであることに加え、真荷主側からの提出要請がまだ少ないか、制度の対象となる取引が限定的である可能性を示しています。多くの運送会社にとって、現時点では「必要になったら対応する」という待機状態にあるとうかがえます。

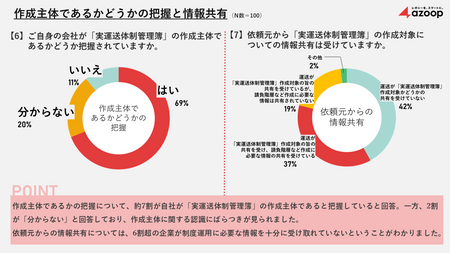

Topic② 6割超の企業が情報共有の不足を感じている

制度が運用されていない最大の要因は、情報共有の不足にあると推察されます。運送会社が管理簿を作成するためには、依頼元からその案件が対象であるかの通知や、請負階層などの情報が必要。しかし、本調査では、「運送が「実運送体制管理簿」作成対象かどうかの共有を受けていない」という回答が42%、「運送が「実運送体制管理簿」作成対象の旨の共有を受けているが、請負階層など作成に必要な情報が共有されていない」という回答が19%あり、6割超の企業がこれらの情報を十分に受け取れていないことが明らかになりました。これは、制度の要件がサプライチェーン全体でまだ十分に共有・理解されていないことを示しており、現場での運用を阻む大きな障壁となっていると考えられます。

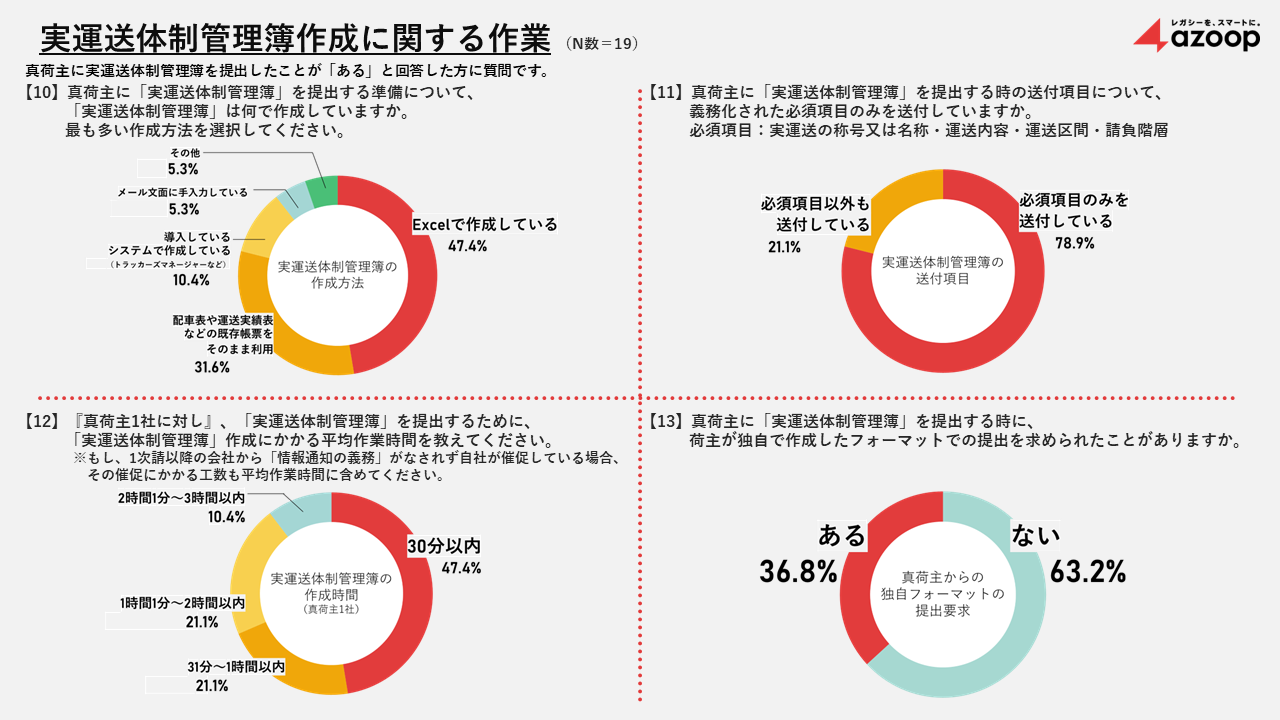

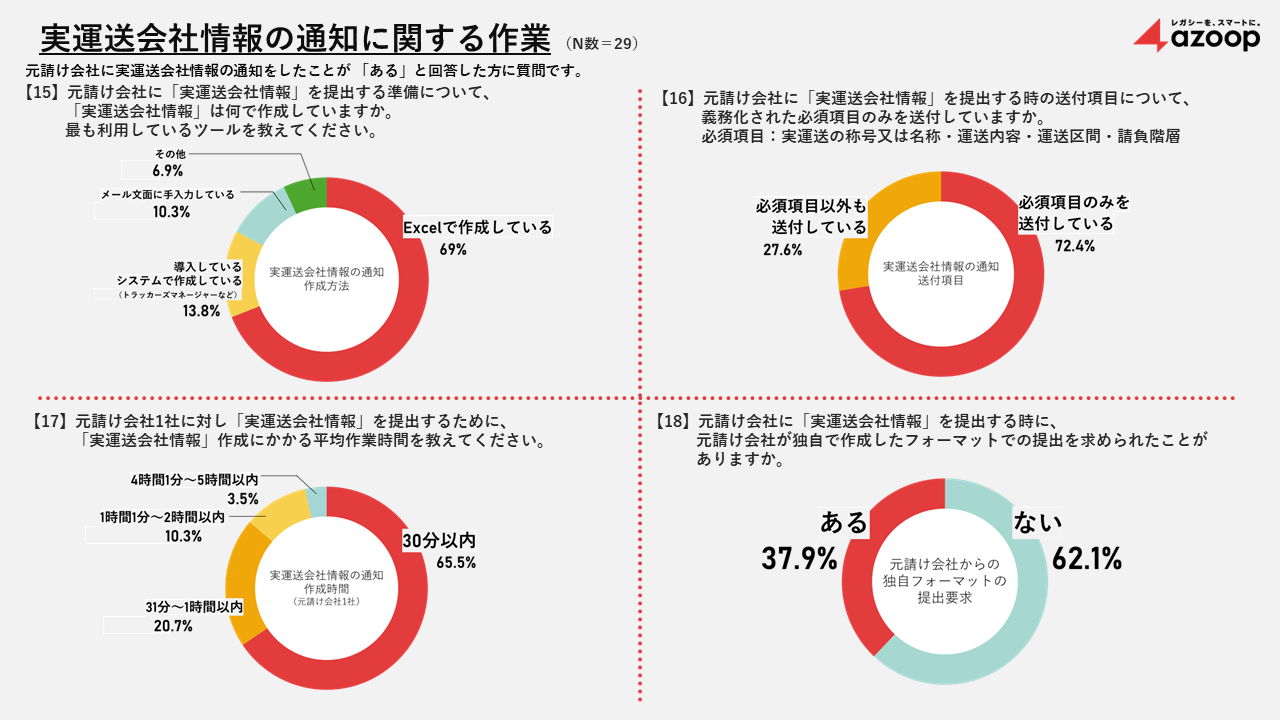

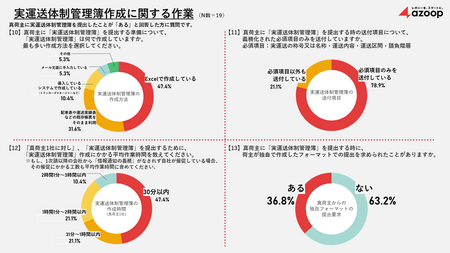

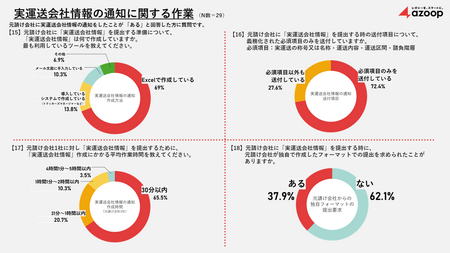

Topic③ 事務作業の総合的な増加

実運送体制管理簿の提出が義務化されたことで、運送会社にとってこれまで存在しなかった新たな事務作業が発生しています。個別の作成作業は短時間で済む場合がある一方、提出している元請け会社の約4割は独自フォーマットでの提出を求められていることがわかりました。これは荷主や元請けごとに異なる書式に対応する必要が一定あり、1件あたりの作業時間が短くても、取引先が増えることで総合的な事務負担が増加する可能性があります。また、「事務作業が増えるだけ」「まだ形だけの制度」といった自由回答は、現場が制度を単なる書類作成の追加負担と捉えている可能性を強く示唆しています。

Topic④ 多重下請け構造が解消されていないと感じる企業は60%―制度の目的と現状の間に大きなギャップ

制度が義務化されたことによる多重下請け構造による弊害(長時間労働・低賃金・ドライバー不足)への影響について質問したところ、「多重下請け構造も弊害も解消されていない」と回答した企業が60%、25%の企業が「多重下請け構造は解消されたが弊害は解消されていない」と回答しました。これにより、まだ制度が本来目指す目的と現状の間に大きなギャップがあると考えられます。ただ、「多重下請け構造も弊害も解消された」と回答した企業が6%いることから、少しずつ多重下請け構造の解消に向けて改善している様子がうかがえます。

調査主体:株式会社Azoop

調査方法:インターネット調査(Googleフォームによる)

調査対象:運送業界に携わっている方

有効回答数:100件

調査期間:2025年7月1日(火)~31日(木)

■Azoopサービス紹介

Azoopは運送会社に特化したDXサービス「トラッカーズマネージャー」を提供中。本サービスの機能の一つでは、運送会社が日々の業務で入力している配車・運行データを活用して簡単に実運送体制管理簿が出力できる仕組みを導入。配車管理画面から荷主情報、請負階層、実運送会社などの項目を入力し、これらのデータをもとに実運送体制管理簿を自動生成することが可能です。

■株式会社Azoop 会社概要

所在地 : 〒105-0012 東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル5階

代表者 : 代表取締役社長CEO 朴 貴頌(ぱく きそん)

設立 : 2017年5月15日

事業内容: 『トラッカーズ』の各種サービス企画・開発及び運営

商用車流通DX事業「トラッカーズオークション」

運送業務DX事業「トラッカーズマネージャー」

人材紹介事業「トラッカーズジョブ」 など

URL : https://azoop.co.jp/

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター