過去40年間の豪雨パターン変化と現在の土地利用から全国の基礎自治体を類型化

-洪水に対する適応策立案の基礎情報としての利活用が期待-

1.概要

2018年に気候変動適応法が公布され、基礎自治体は気候変動適応計画を策定することが努力目標になりました。気候変動適応計画とは、ある程度の気候変動が起こることを前提として、それに備えた対策や社会形成を推進する計画です。気候変動がもたらす洪水被害の甚大化は喫緊の課題の一つであり、これに対する備えを準備することは極めて重要です。ただし、洪水は発生自体が予測困難であり、具体的な適応計画を立案する際の判断材料が足りないというのが現状です。有効で実効性がある気候変動適応を実現するためには、科学的な根拠に基づく基本方針が必要です。

東京都立大学大学院 都市環境科学研究科の大澤剛士准教授は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の櫻井玄上級研究員らとともに 、長期的な観測情報、統計情報等を用い、過去から現在にわたる豪雨の発生状況および現在の土地利用状況から、全国の市区町村を大きく6クラスに類型化することに成功しました。各クラスは、例えば集中豪雨が増加しており、土地利用が洪水に対して脆弱なクラス、集中豪雨の発生状況は安定的で、土地利用が洪水に対して頑健なクラスといった特徴を示しており、クラスごとで洪水に対して有効となる適応策が異なると考えられます。実際の気候変動適応計画は地域の実情に合わせて策定されるものですが、今回実施したクラス分け結果は、具体的な気候変動適応策の立案に向けた基本方針として、計画策定を推進する一助になることが期待できます。

本研究成果は、5月3日付けで、ELSEVIERが発行する英文誌『Water Research』上で発表されました。本研究は、環境研究総合推進費2G-2201「適応の効果と限界を考慮した地域別気候変動適応策立案支援システムの開発」および内閣府総合科学技術・イノベーション会議 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「スマートインフラマネジメントシステムの構築」の一環として実施されたものです。

2.ポイント

■ 甚大化する洪水へ備えることは気候変動適応の重要な要素です。

■ 過去40年分の豪雨発生状況と現在の土地利用を用い、日本全国の市区町村を6つのクラスに類型化しました。各クラスは豪雨、土地利用に特徴を示しており、適切と考えられる適応策が変わってきます。

■ このクラスは、地域ごとで検討する気候変動適応策の基礎情報として活用できます。

3.研究の背景

2018年に気候変動適応法が公布され、国が気候変動適応計画を策定するとともに、基礎自治体も気候変動適応計画を策定することが努力目標となりました。気候変動適応とは、ある程度の気候変動が起こることを前提として、それに備えた対応を準備したり、変化する気候を積極的に利活用できる社会を形成したりすることを意味し、適応計画はこれを推進するための計画を指します。気候変動がもたらす我々の生活への影響には様々なものがありますが、洪水被害の甚大化は喫緊の課題の一つです。このため、気候変動適応計画として甚大化する洪水への対策を準備することは極めて重要です。

洪水への対策には、これまで一般的であった防災ダムや堤防の設置といった構造物対策と、近年注目されている生態系を活用した防災(Eco-DRR)※1といったグリーンインフラストラクチャー(以下、グリーンインフラ)※2による非構造物対策がありますが、それぞれ利点と欠点があります。例えば構造物対策は災害に対して確実な防御が期待できる反面、その設置および維持に多大なるコストが必要になるため、あまり多くの場所に設置することができません。一方グリーンインフラは防御の効果および確実性は必ずしも高くないものの、一定の防御力を発揮した上で、生物多様性の保全をはじめ、防災以外にも人間社会に様々な利益をもたらすことが期待されます。そのため、洪水に対する気候変動適応策としては、これらを適切に組み合わせることが望ましいとされています。具体的な気候適応戦略としては、気候変動下において洪水が増加すると考えられる場所に構造物対策を集中的に行い、グリーンインフラで補完することが効果的と考えられます。しかし、気候変動下において洪水が増加する可能性が高い場所を予測することは困難です。さらに、グリーンインフラの効果はその場所に存在する生態系に影響されるため、適切に設定しなければ期待する効果を得ることができません。気候変動下において洪水が増加する可能性が高い場所、Eco-DRRの効果が発揮される場所、すなわちグリーンインフラが高い防災機能を発揮する場所を特定し、構造物対策と非構造物対策の適切な組み合わせを検討することは、気候変動適応策における重要な要素であると言えます。そして、これに対する科学的根拠に基づく基本的な指針を提示することができれば、地方自治体における気候変動適応計画の策定を後押しできると期待できます。

4.研究の詳細

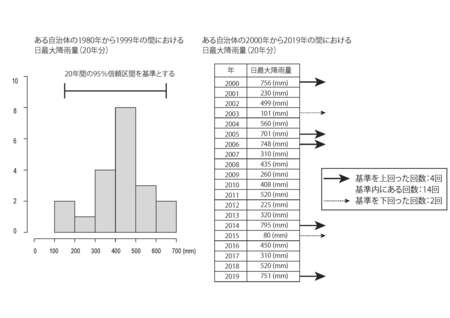

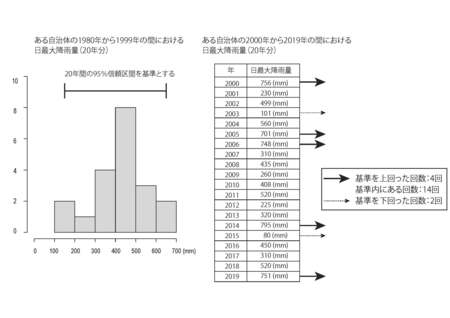

そこで本研究は、過去40年間の降雨データ、統計データ、土地利用データを用いて、地方自治体における洪水に対する気候変動適応戦略として、構造物とグリーンインフラを組み合わせる基本的な指針を提示することを試みました。まず、全国の市区町村を対象に、国土交通省が実施している統計調査である水害統計を用いて、2010年から2019年までの間において人的、経済的な被害をもたらした洪水が発生した自治体を分析し、洪水被害は当該年における日最大降雨量の値が大きい、すなわち、集中豪雨が発生した際に発生する傾向があることを特定しました。つまり、ある年における日最大降雨量は洪水被害発生の指標として用いることができます。続いて、1980年から1999年までの20年間の各市区町村における日最大降雨量を基準とし、2000年から2019年までの20年間における日最大降雨量を基準と比較して日最大降雨量が変化しているかどうかを定量しました。例えば、基準と比較して日最大降雨量が増加している自治体は洪水発生の確率が増加していると判断できますし、変わらない自治体は洪水の発生確率も変わらない、下回った場合は洪水の発生確率は低下すると判断できます。

図1. 1980年から1999年の間において発生した1日の最大降雨量を基準に、2000年から2019年までの間にその基準を上回る降雨の発生回数、下回る降雨の発生回数それぞれを全自治体において算出した。このことから当該自治体の降雨状況の変化を把握できる。例えば基準を超えた豪雨が複数回発生している自治体は気候変動によって豪雨が増加し、洪水の発生確率も増加していると判断できる。

図1. 1980年から1999年の間において発生した1日の最大降雨量を基準に、2000年から2019年までの間にその基準を上回る降雨の発生回数、下回る降雨の発生回数それぞれを全自治体において算出した。このことから当該自治体の降雨状況の変化を把握できる。例えば基準を超えた豪雨が複数回発生している自治体は気候変動によって豪雨が増加し、洪水の発生確率も増加していると判断できる。

続いて、各市区町村における現在の土地利用を分析し、洪水に対する脆弱性、頑健性を定量しました。大澤准教授らによる既往研究※3において、水が溜まりやすい場所に都市が立地すると洪水被害が発生しやすくなり、同じ条件下に農地が立地するとグリーンインフラとして洪水の発生を抑制してくれることが明らかになっています。本研究においても確認のため統計モデルを用いた検証を行ったところ、基本的に同じ結果を得ることができました。これを受け、自治体の土地利用について、水が溜まりやすい場所に立地する都市の比率、同じ条件に立地する農地の比率を算出しました。前者の値が大きい自治体は洪水に対して脆弱であり、後者の値が大きい自治体は洪水に対して頑健である、すなわち農地というグリーンインフラが防災機能を発揮することが期待できます。

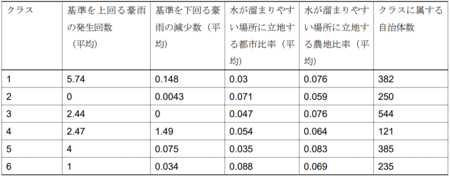

これら豪雨発生の変化と土地利用の頑健性という属性を用い、全国の自治体を非階層クラスター分析(k-means法)によって類型化したところ、6つのクラスに分けることができました。

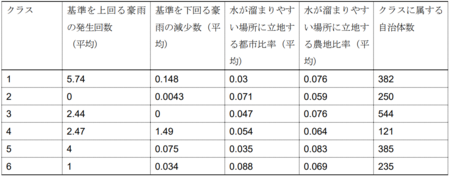

表1. 豪雨と土地利用から類型化を行った結果。各クラスは豪雨、土地利用、いずれかあるいは両方に特徴を持っており、この値を参考に適切な適応策を検討することができる。

表1. 豪雨と土地利用から類型化を行った結果。各クラスは豪雨、土地利用、いずれかあるいは両方に特徴を持っており、この値を参考に適切な適応策を検討することができる。

各クラスは豪雨の発生状況、土地利用それぞれについて特徴を示しており、洪水に対する適切な気候変動適応策を検討する上で参考になると考えられます。例えばクラス1、クラス5はいずれも基準に比して豪雨が増加しており、適応策として構造物対策を優先的に行う必要があると考えられます。その一方で、水が溜まりやすい立地に農地が多く存在しているため、現状の農地をグリーンインフラとして保全することも洪水に対する適応策として有効であると考えられます。クラス2とクラス6は豪雨の発生が安定している一方で、水が溜まりやすい場所に都市が立地しており、豪雨が発生した際に大きな被害をもたらす可能性が考えられます。この場合には、例えば都市域で過去に水害が発生した場所に構造物対策を集中して行うこと等が有効かもしれません。あくまで基本方針ではあるものの、このクラスは有効な気候変動適応策を検討する際の基盤になると考えられます。

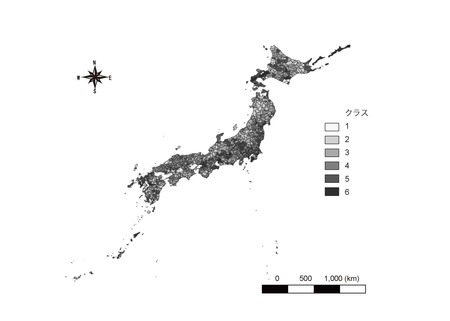

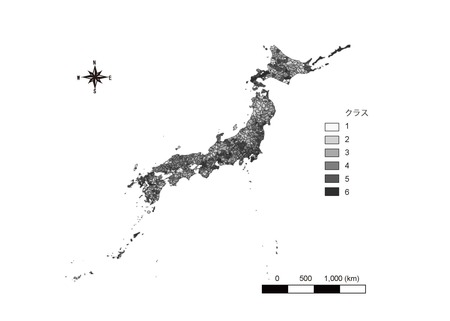

図2. 各クラスの全国的な分布地図。なお、埋め立て地や島嶼部等、降雨の長期的なデータが入手できなかった自治体は検討対象外となっている。

図2. 各クラスの全国的な分布地図。なお、埋め立て地や島嶼部等、降雨の長期的なデータが入手できなかった自治体は検討対象外となっている。

5.研究の意義と波及効果

気候変動の影響予測はどうしても不確実性が含まれますが、不確実な中でも有効な対策を考え、適応計画を立案し、実行に移していく必要があります。本研究によって、おおまかではあるものの、洪水に対する適応策立案の基本方針を示すことができました。実際の気候変動適応計画は地域の実情に合わせて策定されるものですが、基本方針が提示できたことで、具体的にどのように適応計画を立案すればよいか苦慮していた自治体もはじめの一歩が踏み出しやすくなると期待できます。さらに、同じクラスに属する自治体は気候変動下における洪水の発生という観点から近い状況にあると考えられるため、具体的な対策の検討等において連携を強化することが有効と考えられ、連携強化のきっかけになることも期待できます。

【注釈】

注1) 生態系を活用した防災・減災(Ecosystem based Disaster Risk Reduction):生態系の保全・再生を通じて防災・減災や生物多様性を含めた地域の課題を複合的に解決しようとする考え方。しばしば次項のグリーンインフラストラクチャーの考え方に含められる。

注2) グリーンインフラストラクチャー:自然の有する機能をインフラと捉え、それを利用して社会資本整備等を進めるという考え方。日本では「自然が持つ多様な機能を賢く利用することで、持続可能な社会と経済の発展に寄与するインフラや土地利用計画のこと」などと定義されている。

注3) Osawa T (2024) Agricultural land around river confluences could strongly suppress floods occurrences. Environment and Sustainability Indicators 103445. (河川合流周辺の農地は高い洪水の発生抑制効果を持つ)https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100533

【論文情報】

掲載誌:Water Research

タイトル:Developing national-scale basic guideline on flood-adaptation strategies under climate change using probabilistic and deterministic factors

著者:Takeshi Osawa, Gen Sakurai, Atsushi Wakai

DOI:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123723

アブストラクトURL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135425006323

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター