「特集」絶滅ダイアウルフは 本当に復活したのか

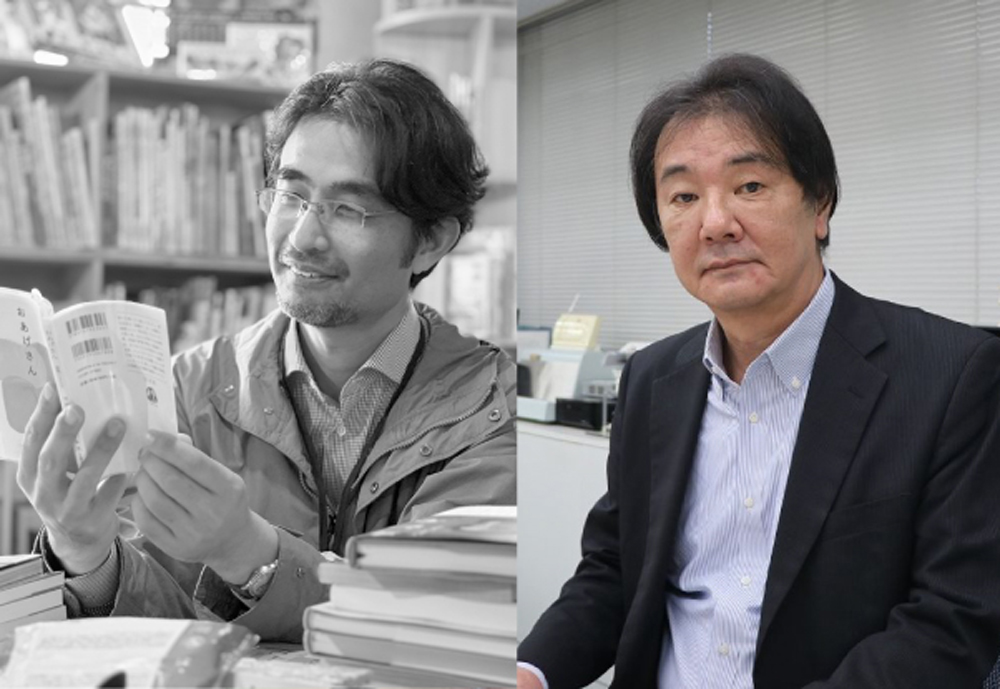

加藤博己

近畿大学 先端技術総合研究所教授

今年4月、米国バイオ企業コロッサル・バイオサイエンス社(以下、コロッサル社)は、過去にアメリカ大陸に生息し、約1万年前に絶滅したダイアウルフの復活に成功した、と発表した。ゲノム編集技術に詳しい近畿大学の加藤博己教授は「復活とは言えない」と結論づけた。その理由は…?

1.ダイアウルフの復活?

コロッサル社は、①現生のタイリクオオカミの血液から血管内皮前駆細胞を採取して培養、②ゲノム編集で細胞の14個の遺伝子に合計20カ所の変異を導入、③変異を導入された細胞とイヌの卵を用いた体細胞核移植で胚を作製、④大型犬の代理母の子宮へ胚を移植、約65日間の妊娠期間の後、2024年10月に2匹の雄の産子を、⑤別の血管内皮前駆細胞株を用いて同様に2025年1月に1匹の雌の産子を得たとしている(タイム誌 The Return of the Dire Wolfより)。

産子は代理母によって育てられ、離乳後はコロッサル社の生態保護区で育てられているという。

コロッサル社はこの成果を〝ダイアウルフの帰還〟とし、絶滅した動物を初めて復活させたとしている。この研究は、はたしてダイアウルフの復活と言えるのだろうか?

残念ながら、コロッサル社が発表した内容からは、彼らが達成したのはダイアウルフの復活とは言えないと私は考える。そのように考える最大の理由は、コロッサル社が今回、現生のタイリクオオカミの血管内皮前駆細胞とイヌの卵を使用したことにある。

2021年にペリ博士らがネイチャー誌に発表した論文によれば、タイリクオオカミとダイアウルフは形態的には似ているが、約570万年前に分岐した遺伝的に異なる系統の種である。

タイリクオオカミやヨコスジジャッカルなどはユーラシア大陸に起源をもつが、ダイアウルフはアメリカ大陸で孤立的に進化した種であり、タイリクオオカミやヨコスジジャッカルなどとは遺伝子の交雑が起こっていないとされている。

また、今回コロッサル社は新たなダイアウルフの化石からゲノム情報をこれまでの報告よりも大規模に獲得したとしているが、ダイアウルフ復活の研究は彼らが獲得したゲノム情報を含めて、査読を伴う科学雑誌への報告はされていないため信憑(しんぴょう)性に欠ける。

さらに、ゲノム編集によって変異を導入された遺伝子も選択されたのは毛色や体格に関係する遺伝子であり、あくまでもコロッサル社の人々が想像したダイアウルフの外見にタイリクオオカミの外見を近づけるよう選択されたものであり、そもそも遺伝子の選択にバイアスがかかっていると言わざるを得ない。

加えて、今回のダイアウルフ復活について、コロッサル社は絶滅種の代理個体作製に関する国際自然保護連合(IUCN)の種の保存委員会(SSC)の指導原則に完全に準拠した画期的な生物保全のための先進技術プロジェクトであると表明している。

しかし、SSCのイヌ科動物専門家グループが2025年4月18日に出したコメントには、〝コロッサル社が作製した3頭の動物個体はダイアウルフではなく、絶滅種を保全に役立てるためのIUCN SSCの指針に基づくダイアウルフの代理個体でもない〟とし、その理由として第1にコロッサル社が作製した遺伝子組み換え動物がタイリクオオカミと表現型的(※)に異なり、ダイアウルフに表現型的に類似している証拠がないこと、第2にダイアウルフは絶滅しているためその行動、表現型、生態に関する知識は本質的に限られていることを挙げている。

これらを総合して私は、今回のコロッサル社による〝ダイアウルフの帰還〟とは、コロッサル社が想像したダイアウルフの外観になるように毛色を白くし、体が大きくなるように遺伝子をゲノム編集によって操作されたタイリクオオカミの変異体の作製であると結論する。

絶滅動物の外観については、ケナガマンモスのように、永久凍土から発見される凍結保存された遺物または古代人の洞窟画などに残されたものを除いて、絵や写真などがなく不明な点が多いため注意が必要である。

※表現型とは 発現する形質のことをいい、エンドウの種子の「丸」と「しわ」などが例に挙げられる。

2.”ダイアウルフの復活”に使われたゲノム編集技術とは

ここでダイアウルフの作製に使われたゲノム編集技術について解説しよう。

従来の遺伝子組み換え技術では、培養細胞と相同組み換えを利用した遺伝子のノックアウト(遺伝子の機能欠損)やノックイン(新たな遺伝子の機能獲得)以外は、細胞や胚に遺伝子断片を直接導入することによって遺伝子組み換えを行ってきた。

従来方法の問題点は、遺伝子断片が宿主生物のゲノムのどこに入るかを制御できないため、生存に必要な遺伝子やゲノム構造を破壊する可能性があり、また、ゲノムに入る遺伝子断片の数を制御できないことであった。

これに対して2000年頃から、ゲノム中の特定の塩基配列を認識して切断するZFNやTALENおよびCRISPR/Cas9といった部位特異的核酸分解酵素が開発され、ゲノム編集技術が発展してきた。

また、2005年頃から、ゲノムの解読(DNA塩基配列の決定)を高速に進める次世代シーケンス技術が実用化され、各種生物のゲノム塩基配列情報が短期間かつ低コストで得られるようになってきた。

そのため、ゲノムのどこにどのような遺伝子が存在し、その塩基配列はどのようなものであるかという詳細な情報が得られるようになった。

このような各種生物のゲノム情報の蓄積と、時を同じくして発見・開発された部位特異的核酸分解酵素を組み合わせることによって、従来の遺伝子組み換え技術では難しかった、ゲノムの特定の遺伝子のDNA塩基配列を切断後、切断部位へのランダム変異の導入による遺伝子のノックアウトや、切断した場所へ別のDNA塩基配列を挿入するノックインが、短期間かつ低コストで可能となった。

ゲノム編集を可能にした部位特異的核酸分解酵素の中でもCRISPR/Cas9は、標的とするゲノムDNA塩基配列部位へのガイドとしてRNAを用いるため、ガイドRNAのデザインが簡便であり、またシステム全体の価格が安価であるため、ゲノム編集のハードルが一気に下がり、誰もが実験室で使える技術となった。そのため、CRISPR/Cas9の研究・開発を行ったシャルパンティエ博士とダウドナ博士は功績が高く評価され、2020年にノーベル化学賞を受賞している。

3.ゲノム編集技術の利用

ゲノム編集技術は、その簡便さのため、生物学分野だけではなく医学や農学などの分野でも広く用いられている。

生物学分野では研究に用いられる多くの実験生物においてゲノム編集が行われ、どの遺伝子にどのような塩基配列の変異がおこると、どのような表現型の変化がおこるのかなど、多様な生物種の多様な遺伝子において多くの知見が得られている。

医学分野では、まず、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染者に対する治療法の一つとしてゲノム編集技術を用いた治療法開発が行われた。HIVは白血球表面のCCR5タンパク質を足掛かりとして白血球内に侵入する。HIV感染者から白血球を採取し、CCR5遺伝子をゲノム編集によってノックアウトした後、HIV感染者へ戻すことによってHIV感染の症状が消えたと報告されている。

また、ゲノム編集技術は、遺伝子のDNA塩基配列におこった変異が原因となって発症する血友病や鎌状赤血球症などの多くの病気の治療方法として開発が進められている。

2021年には京都大学iPS細胞研究所の堀田博士が、ヒトデュシエンヌ型筋ジストロフィーの治療を目指し、モデルマウス個体へのゲノム編集技術の適用の成功を報告している。

農学分野では、農産物の収量の増加や機能性の改善を狙った研究・開発が進められている。

2025年9月の時点で厚生労働省へ届け出されたリストを見ると、魚類では可食部増量マダイ2系統、高成長トラフグ2系統および高成長ヒラメがあり、野菜ではGABA高含有トマト2系統および穀粒中のデンプンのアミロペクチン含量を増加させたトウモロコシの、合計8件が3社から届け出されており、これらのうち5件は既に市場に出回っている。その内容を見ると、すべてベースとなった生物が持っている特定の遺伝子に、CRISPR/Cas9を用いて変異を導入して遺伝子機能を欠損させることによって目的とする表現型を得ようとしている。

そのうちの一つである〝可食部増量マダイ〟では、ミオスタチン遺伝子へ変異を導入し、機能を欠損させて筋肉を増大させた。ミオスタチンは脊椎動物において筋肉成長を阻害するタンパク質であり、機能が欠損すると個体では筋肉の過成長・過形成がおこる。

実は、このミオスタチン遺伝子の変異は、畜産分野で古くから着目されており、ヨーロッパにおいて、ベルジァンブルー種やピエモンテ種など〝ダブルマッスル〟とよばれる筋肉量の非常に多い表現型を示すウシの品種が、従来の育種方法によって既に作出され、利用されている。

このミオスタチン変異遺伝子は、過去、黒毛和種を含む和牛の中にも存在していたが、ミオスタチン変異遺伝子を持つ個体は筋肉が増えると同時に脂肪が減るので、筋肉内脂肪である〝霜降り〟を良しとして育種改良を進めた黒毛和種の中からは淘汰(とうた)されており、現在では日本短角種のごく一部に存在しているだけである。

4.おわりに

ゲノム編集技術は、短期間で低コストにゲノムへ変化を加えることができる素晴らしい技術である。しかしその一方で、その適用には十分な注意が必要である。

特に、ヒト胚に対する適用では、親または施術者の意思のみによって適用され、いわゆる〝デザイナーベビー〟の誕生につながる可能性がある。また、精度が高いとはいえ、本来狙った場所以外のゲノムの場所を切断して変異導入してしまう〝オフターゲット〟の発生もありうる。

そのため、ゲノム編集技術の医療や食品への適用は、倫理面と産物の安全性面について十全の確認が必要である。

近畿大学 先端技術総合研究所教授 加藤博己(かとう・ひろみ) 京都大学大学院 農学研究科 畜産学専攻修了。現在は近畿大学 先端技術総合研究所 生物工学技術研究センターに所属。京都大学博士(農学)。専門は生殖生理学、分子生物学 古生物学。主な研究テーマは、マンモスなどの古生物の再生に関わる研究、ペンギンの各種遺伝子の解析、ナウマンゾウのDNA塩基配列の解析など。

(Kyodo Weekly 2025年9月15日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター