「もっと長く関わっていたい」「このパビリオンが一番好き」——万博の舞台裏で奮闘する人々

多様な背景を持つ出向社員たちが奔走する大阪・関西万博の現場。保険や通信といった異なる業界から飛び込み、未知の世界である“万博の最前線”で奮闘してきた彼らは、何を感じ、何を残そうとしているのか。万博終盤を迎えた今、その思いを尋ねた。

▼シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」の樋之津徹さん(大同生命)

大同生命に勤める樋之津徹さんは、今年4月1日から日本国際博覧会協会(万博協会)に出向し、シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」を管理・監督してきた。

「これまで営業現場の異動ばかりで、今回の話には正直驚きました」

国内外の要人・賓客の接遇やメディア対応といった華やかな場もあれば、トラブル対応など業務は多岐にわたる。

「夏の暑さで体調不良の方の救急搬送が必要なケースも。雷など荒天時は人命最優先で誘導し、7月に発生したカムチャツカ半島地震の津波注意報の際も安全確保を徹底しました」

大同生命は「いのちめぐる冒険」パビリオンに協賛する企業の一つでもある。

「“大同生命創業の地である大阪を盛り上げたい”という思いで協賛しました。“想う心とつながる力で中小企業とともに未来を創る”という企業理念を大切にしており、大阪・関西万博のテーマ“いのち輝く未来社会のデザイン”と高い親和性があります」。

現代社会は死を隠す。そのため、生態系の循環を感じにくいと同館のプロデューサー河森正治さんは語っている。

「生命保険の仕事は、時にお客さまの不測の事態に際して本領を発揮します。経営者を亡くされた遺族から、『これで会社を存続させることができる。従業員の給料も退職金も支払える。取引先にも迷惑をかけずに済む』と、涙ながらに感謝されることがあります。生命保険業に携わっているからこそ、このパビリオンがより深く響くのかもしれません」

万博で働いてみて。

「この職場は究極のサービス業。会社人生では得られなかった貴重な体験の連続です。大きなやりがいを感じています。中でも当館のメインコンテンツ『超時空シアター』を体験されたお客さまが心を大きく動かされ、号泣されていたシーンが記憶に残っています。この経験は今後の業務にも必ずプラスに働くと思っています」。

年齢や立場を超えてさまざまなバックグラウンドを持つ多様な人材と一つの目標に向かって歩んできたが、いよいよ会期も終盤だ。

「終わるのは正直寂しいです。できるなら、もっと長く関わっていたいですね。毎日が刺激的で、難しい場面もありますが、やっぱり楽しい。70年万博が今も語り継がれているように、今回も『爪痕を残せた』と胸を張れるよう、最後まで走り抜きたいと思っています」。

▼フューチャーライフヴィレッジの鈴木猛志さん(NTTドコモ)

NTTドコモから万博協会に出向した鈴木猛志さんは、会場西端にあるフューチャーライフヴィレッジに毎日立っている。

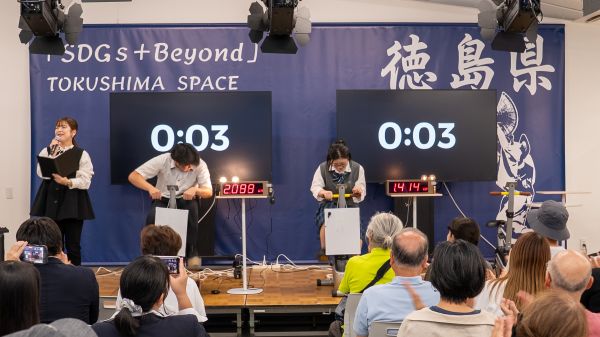

「ここは『TEAM EXPO 2025』と『フューチャーライフエクスペリエンス(FLE)』、『ベストプラクティス』の三つの事業が一緒になったパビリオンなんです。私が出向したのは2022年7月から。担当したのは、人々が考え、集い、意見を交わし、各自が実際に行動を起こす機会を提供することで、共創を生み出すことを目的とした万博の参加型事業。リアルだけでなくオンラインでも活動を共有・発信する仕組みを取り入れ、開幕前から活動していました」

参加型事業の中核を成すのが、「TEAM EXPO 2025」プログラム。個人・団体・企業・自治体・学校など、二人以上のチームなら誰でも「共創チャレンジ」として社会や未来に役立つ取り組みを登録できる。チャレンジを支援する「共創パートナー」も募った。会場内外・会期前後を通じて継続する仕組みで、今回の万博で初めて採用された。

「2020年から登録を募ってメンバーが全国を飛び回り、2022年当時は500ほど集まっていました。その後、一時はネガティブ報道で減少することもありましたが、最終的には2500にまで増えました」。

実際に「共創チャレンジ」で参加した企業の一つが、大阪大東市に本社のあるプラスチック製造業のニッポー株式会社。「昨今、プラスチックと聞くだけで逆風だったため、世の中のプラスチックのイメージを変えたかった」と参加理由を語るのは、万博会場でブース出展する山本公一さんだ。

「プラスチック業界では(生物由来の資源を利用した商品に表示できる)バイオマスマークを必死になって取得しているのですが、今回出展してみて、一般の方はこのマークのことをほとんど知らないことを知りました」。

フューチャーライフヴィレッジに共創活動を支える場も用意した。当初、万博会場内での専用スペースを想定していなかったため、「フューチャーライフエクスペリエンス(FLE)」と「ベストプラクティス」から少しずつスペースを提供してもらうことや、ハイセンスジャパン株式会社によるモニターの無償貸与などの数々の協力を得ることで共創の舞台が実現した。

「(会場運営の)石川プロデューサーと議論する中で『TEAM EXPO 2025』のための専用スペースを作ろうという話になりブースを用意しました。ステージは段差をなくし、皆が同じ目線で話せるようにして。テーマウィークのテーマにちなんで来場者同士でアイデアを出し合う交流イベントもほぼ毎日行われています。小学生からお年寄りまで、初対面なのに自然と未来について語り合っている。外から見ていても熱量が伝わり、真剣なのに楽しそうなんです」。

鈴木さんにとって万博とは。

「不思議な場所ですね。みんなが集まる不思議な場所。共創事業なのに、コロナ禍では10人以上の集会が禁止されるなど苦労もありましたが、当初想定していた70万人を大幅に上回り、150万人を超えるお客様に来ていただきました。万博会場の西の果てなのに。来場者から『ここのパビリオンが一番好き、万博らしい場所』と言っていただけたのがうれしかったですね」。

鈴木さんの出向は最長で来年3月末まで。自分たちが離れた後のことを見据え、閉幕後について考えている。

「11月には大阪南港のATCで、12月にはJR東日本(TAKANAWA GATEWAY CITY)で同窓会を用意しています。どちらも“共創パートナー”が中心となって、これらが、万博協会が離れた後の新しい共創の場の一つとなってほしいと思います。共創のオンラインプラットフォームも何とか続けてくれないかとお願いしていて。動き出すのをちゃんと見届けたいと思っています」

万博の現場で働く彼らの声から浮かび上がったのは、華やかな表舞台を陰で支える人の力と、万博ならではの不思議な魅力だ。多様な人と共に挑み、感情を共有し、未来への希望を共に描くこと――その経験こそが、閉幕後も万博の記憶として息づいていくのだろう。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター