AI・DXは「構想」から「運用の年」へ CEATEC で見えた現場実装の論点

■日本経済を動かすAI・DXと現場実装の前線を追う

AI(人工知能)やDX(デジタルトランスフォーメーション、デジタル技術を活用したビジネス変革)は、すでに多くの現場に入り込んでいる。導入の是非を論ずる声は減り、代わりに聞こえてきたのは、「どう回すか」「どう続けるか」という声だった。

2025年10月に開催されたデジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2025」でも、生成AI、地方DX、サステナビリティー、インフラといったテーマが並んだ。だが、会場で繰り返し聞かれたのは、技術の新しさよりも、運用に耐えるかどうかという視点だった。

AIは、日々の仕事を本当に変え始めているのか。データは、組織や地域をまたいで使われ続けているのか。この特集では、CEATECで見えた論点を起点に、地方経済や自治体、企業の現場を追いながら、AI・DXが「構想」から「運用」へ移る過程をたどっていく。

■CEATEC 2025で見えた「AIDX」実装の論点整理

2025年10月、幕張メッセで開催されたCEATEC 2025では、AI・データ・通信を軸にした出展が目立った。出展社数やAI関連比率といった数字は、関心の高まりを示している。一方で、会場を歩き、セッションを聞くうちに、繰り返し浮かび上がってきた論点がある。それは、「どう使い続け、どう向上させていけるか」という点だ。

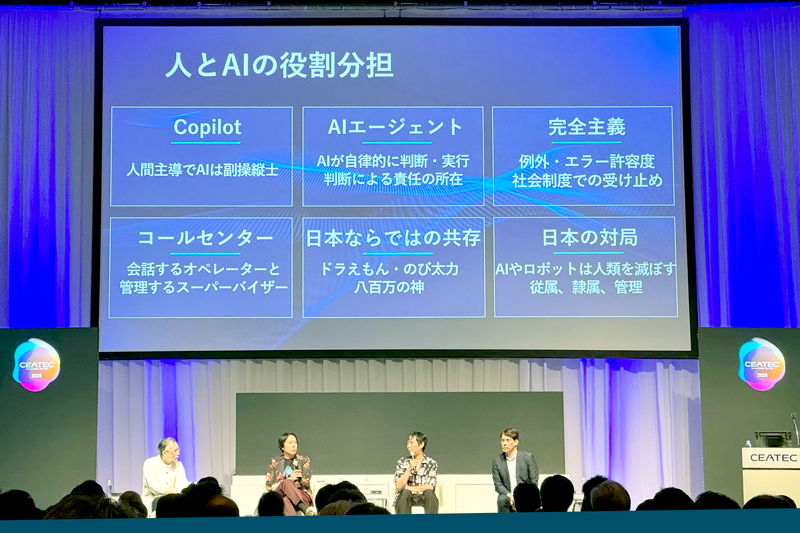

■論点① 生成AIは「技術力」よりも「仕事の組み替え」を要求する

オープニングセッションでは、AIエージェントを“次の産業革命”として捉える議論が前に出た。ただし熱量の中心は、モデルの性能向上や新たな用語ではない。現場でAIを使おうとするほど、むしろ人間側の仕事のやり方が問われる。判断のプロセスをどこまでAIに委ねるのか。誤りが起きたとき、誰が対応するのか。評価や教育は、従来の基準のままでいいのか。

AIを業務にとり入れるということは、ツールを一つ追加する話で終わらない。仕事の手順や役割分担を組み替えることに近い。

オープニングセッションでは、AIの位置づけについて、次のような趣旨の発言が繰り返された。「AIが人を代替するのではなく、人の役割を拡張する」「人が“構想する仕事”にどう集中できるか、その社会設計が問われる」。ここで使われていた「社会設計」という言葉は象徴的だった。語られていたのは、AIが前提となる業務の形をどう組み直すかという話だった。

■論点② 地方のDXは「データ共有の文化」がボトルネックになる

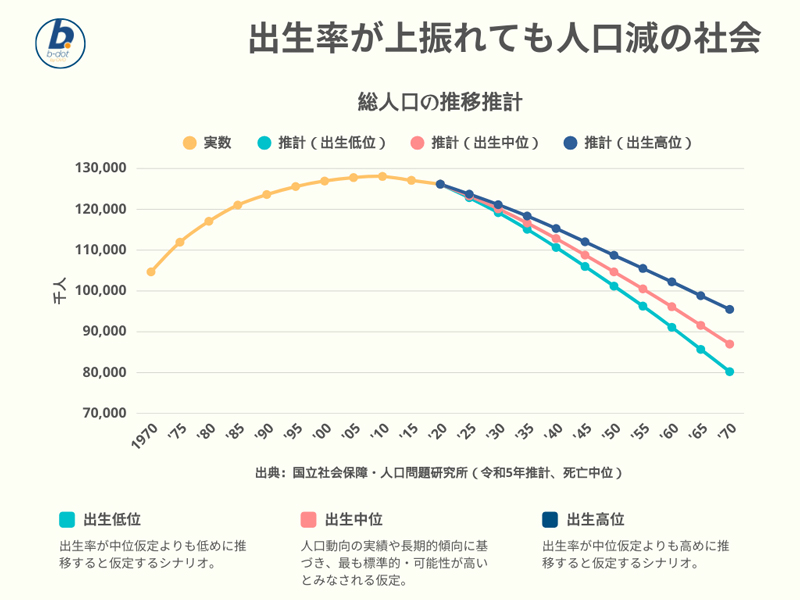

地方創生を扱うセッションでは、人口減少や人手不足といった構造的な課題に対し、クラウド基盤を通じて行政と産業をつなぐ構想が示された。教育、観光、医療、交通など、分野ごとのデータを連携させ、地域全体で活用していくという考え方だ。ただ、議論が進むにつれて焦点は変わっていった。どのツールを使うかではなく、誰がデータを持ち、誰が更新し、誰が使うのか。技術論よりも、日常業務への浸透の話が多くを占めるようになった。複数の発言に共通していたのは、次の点だ。「データを共有する文化が地方創生の鍵になる」。

ここで言う「文化」とは、価値観や意識の話だけではない。データを出す側と使う側の関係、共有の範囲やルール、更新の責任、誰が最終的に面倒を見るのか。そうした日々の業務の進め方を含めた言葉だった。

地方DXでは、システムは比較的早く整う。一方で、データが部局や組織ごとに分断されたままでは、活用は進まない。地方DXの成否を分けるのは、現場同士がどう協働する前提をつくれるかにある。

■論点③ サステナビリティーは「測る段階」から「使う段階」へ移りつつある

サステナビリティーを扱うセッションでは、排出量や資源循環をデータで可視化する取り組みが、すでに前提になりつつあることが印象的だった。環境負荷を「見える化」すること自体は、もはや到達点ではない。議論の焦点は、測ったデータをどう扱うかに移っていた。「測るだけでは足りない。どう使うかが問われている」。この発言が示していたのは、環境対応を“記録する作業”で終わらせない、という姿勢だ。排出量や循環のデータを、業務の改善や説明責任、外部との関係づくりにどう結びつけていくのか。その使い道まで含めたサステナビリティーが語られていた。

環境対応を「コスト」として捉える議論から、日常業務の中で扱われる前提条件として捉え直す動き。この変化はサステナビリティーを、理念ではなく、現場の仕事の一部として扱おうとする流れと重なる。多くの発言が、この点に収斂(しゅうれん)していた。ツールの有無ではなく、継続して回していく形にできるかどうかだ。

■実装例 5G規格に寄せる衛星通信──シャープのNTN実装

CEATEC 2025では、AIやデータの活用が語られる一方で、それらを前提として支える通信インフラの在り方も静かに議論されていた。衛星通信はその一つだ。災害時や海上、山間部など、地上ネットワークが届かない場面を補完する手段として、すでに実用段階に入っている。

ただし、衛星通信は先行プレーヤーが強い分、独自方式が乱立しやすい分野でもある。

各社が個別にネットワークや端末を整備すれば、結果として「似た仕組みが乱立する」構造にもなりやすい。

シャープが示したのは、衛星通信を5G規格(NTN)の枠組みに取り込み、地上ネットワークと同じ前提で運用していくという方向性だ。これは同じ規格の上で使えるプレーヤーを増やすことを重視した設計だ。この発想には、通信を特別な新技術として独立させていくことなく、社会の中でどう使われ続けるかを起点に考えようとする姿勢が見て取れた。

災害・海上・山間部といった“圏外”が残る領域に対しても、重要なのは技術の革新もそうだが、既存の枠組みに無理なく組み込めるかどうかという視点が必要だ。通信を共通基盤として設計するという考え方は、これまでの論点で見てきた「運用を前提にする」「共有できる形にする」「更新し続けられる構造をつくる」という流れと重なる。シャープの5G NTNは、そうした思想が、通信インフラの設計にも及び始めていることが読み取れた。

CEATEC AWARD 2025 受賞展示。左から、5G NTNによる衛星通信の共通化を提示した シャープ(総務大臣賞)、「痛み」の共有を通じて相互理解を可視化するデータプラットフォームを示した NTTドコモ(経済産業大臣賞)、AI時代の信頼できる音声入力を実装した「mask voice clip」を開発した 村田製作所(デジタル大臣賞)

運用の話が、いま一番リアルに語られている

CEATEC 2025の会場で目立っていたのは、新しい技術そのものよりも、それをどう現場に残すかという議論だ。AIを業務に組み込むこと、データを組織や地域で扱うこと、環境対応を日常の仕事に落としこむこと。いずれも、導入の是非ではなく、持続できるかどうかが共通の論点として浮かび上がっていた。

この特集では、そうした論点が実際の現場でどう扱われているのかを追っていく。地方や自治体、企業の中で、AI・DXが「一度きりの施策」ではなく、仕事として回り始めているかどうか。次に注目すべきなのは、技術の新しさだけではない。日常の仕事として扱われ始めているかどうかだ。

文:金光成珠/b-dot編集部