蓄電池大国ニッポン再起動へ、大阪・関西万博で次世代にアピール

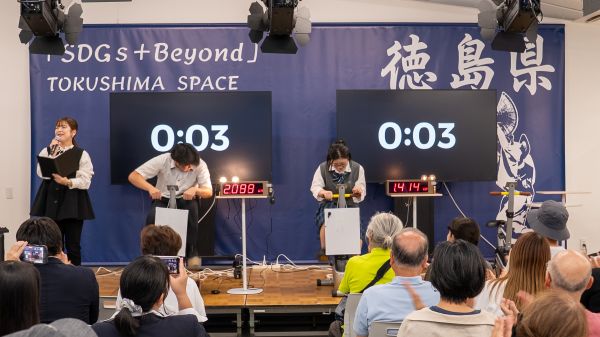

大阪・関西万博関西パビリオンの多目的エリアで開催された「SDGs+Beyond」TOKUSHIMA SPACEで行われた「発電グランプリ」で、フィットネスバイクをこぐ高校生たち

大阪・関西万博関西パビリオンの多目的エリアで10月10日、蓄電池普及啓発イベント「みんなで学ぼう!電池のしくみ・リサイクル!」が開催された。参加者は、フィットネスバイクをこいで作られる電力を競う発電グランプリ、〇×クイズなどを通じ、蓄電池の仕組みやリサイクルの重要性を楽しく学習した。日常生活に欠かせない“電気をためる技術”。日本の蓄電池産業はいま、未来に向けて動き出している。

■暮らしを支える見えない電池

充電式電池のリサイクルついて説明する電池博士

電気をためて繰り返し使える蓄電池は、使い切りの乾電池(一次電池)とは異なり、充電と放電を何度も行える二次電池。小型充電式電池は、電動歯ブラシ、ゲーム機、コードレス掃除機、アシスト自転車など、身近な電化製品の多くに搭載されている。モバイルバッテリーのように単体で使うものもあれば、ノートパソコンやスマートフォンのように内部に組み込まれていて目に見えないものも多い。

蓄電池には鉛電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池等複数の種類があり、中でもリチウムイオン電池は日本の吉野彰博士が開発したもので、2019年ノーベル化学賞受賞が記憶に新しい。軽量で高出力、かつ繰り返し充電が可能という特長から、モバイル機器や電気自動車に不可欠な電池となっている。一方で、使用されるコバルト、ニッケル、リチウムといったレアメタル資源は輸入に依存しており、資源確保と環境保全の両面からリサイクルの推進が必須となっている。

全国規模で小型充電式電池のリサイクルを推進する一般社団法人JBRCは、「使用済み充電式電池はゴミ箱に捨てない。破損・発火の危険もあるため、JBRC協力店や自治体の回収ボックスへ」と呼びかけている。実際に、リチウムイオン電池によるゴミ施設での火災は年間2万件以上(2023年度環境省調査)に上る。JBRCはこうした事故を防ぎながら、回収した電池を分別・再資源化し、銅製品や耐熱合金などに再生する仕組みを確立している。

■国家戦略へ、成長産業の柱となる蓄電池

経済産業省 商務情報政策局 電池産業課 課長補佐 阿部明香さん(左)と同課 係長 國見哲平さん

使用後のリサイクル体制が整う一方で、日本では蓄電池そのものを国家戦略として強化している。経済産業省は2022年8月に「蓄電池産業戦略」を策定。カーボンニュートラルと経済安全保障の両立を掲げ、電池産業の再興に向けた具体的な支援を行っている。

経済産業省の電池産業課課長補佐の阿部明香さんは、「リチウムイオン電池は、日本の企業が最初に実用化した技術であり、日本政府としても産業界と協力して、日本の電池産業を基幹産業として強化していく活動をしています」

生活に欠かせない蓄電池は、経済安全保障の面でも重要な存在だ。

「経済安全保障推進法(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)では、国民の生存に必要不可欠なまたは広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資として、蓄電池を含む特定重要物資が指定されており、その安定供給確保に取り組む民間事業者等に対する支援を通じてサプライチェーンの強靱化が図られております」

今後、EV(電気自動車)に加えて、需要拡大が見込まれる分野として「再エネやAIの普及に伴う系統用やデータセンター用を含む定置用電池の需要も増すと考えている」という。目標は、2030年までに生産能力を約20GWhから約7倍の150GWhに拡大すること。これまでに蓄電池に加え、その部素材と製造装置の設備投資を促進するために、35件の供給確保計画を認定し事業総額約1兆8000億円の事業に約6300億円の支援を実施しており、その結果、100GWh超の製造能力の確立が見込まれている。

「物を作っていくためには、そこで働く人も必要。今後は製造現場で働く人だけでなく、未来の電池を研究開発してくれるような人材の育成にも力を入れ、幅広い層に向けて電池業界で働いていただくような取組もしています」

2030年の製造能力の確立に向けて蓄電池製造に係る人材をサプライチェーン全体で育成・確保することを目標に、産業界とともに全国にもその活動を広げようとしている。

「日本の蓄電池の強みは、安全性と品質であると業界から伺っている。私たちの日々の生活の基盤である社会インフラにもそうした電池が使われている。日本の電池ってすごいな、この業界で働きたいなと思ってもらえたら」と話した。

■関西発、蓄電池人材のゆりかご

経済産業省近畿経済産業局次世代産業・情報政策課のメンバー。中央が渡邉朋子さん

経済産業省が策定した蓄電池産業戦略を受けて発足したのが関西蓄電池人材育成等コンソーシアム。蓄電池に係る人材の育成・確保のため、蓄電池関連産業が集積する関西において、産学官の連携により設立され、産業界、教育機関、自治体、支援機関など計49機関が参加している。

事務局である近畿経済産業局の次世代産業・情報政策課課長補佐の渡邉朋子さんは、「関西は、歴史的に繊維や製薬といった産業が盛んだったという背景もあり、現在では蓄電池の製造品出荷額で全国の約44%の集積があります。また、大学、LIBTEC(技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター)、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)、産業技術総合研究所関西センターなどの研究機関もそろっており、産学官で人材育成を進める土壌が整っています」

こうした関西の産業的基盤を生かし、関西コンソーシアムは日本の蓄電池人材育成をけん引することを目指してきた。「バッテリーについて、学びながら、興味・関心を持ってもらうこと」を出発点に、高校生・高専生・大学生向けのバッテリー教育プログラムを産官学で開発。現在、約35の教育機関で授業や校内教育に活用されている。

「授業を見学する中で、生徒たちが携帯電話やモバイルバッテリーなど、身の回りの電化製品に蓄電池が使われていることに普段はあまり意識がないことが分かりました。毎日スマホを充電していても、蓄電池を充電しているということに気付きにくいようです」

授業を聞くことで、日々使っているスマホやハンディファン、パソコンなどさまざまな製品に蓄電池が使われていることを知り、「興味・関心を持ってくれた」と感じているという。

技術系人材の不足が深刻化し、他業界との人材獲得競争も激しさを増している。「蓄電池は自動車への搭載や宇宙空間、深海といった特殊領域でも活躍し、今後の社会インフラを支える基盤技術になると考えています。その性能をさらに良くしていき、どのようにして皆に使いやすく安全なものにしていくかを考えることに、ぜひ将来性を感じてほしい」と訴えた。

■バッテリーバレイ構想で地方から未来へ

「徳島バッテリーバレイ構想」について語る徳島県経済産業部の喜井健太郎室長

関西蓄電池人材育成等コンソーシアムの構成員である徳島県でも、独自の取組が進んでいる。

製造業の比率が全国平均を上回る産業構造を持ち、蓄電池の正極材メーカー大手の日亜化学工業はじめ技術力の高い企業が多数立地している徳島県。こうした地域特性を背景に、2024年7月に「徳島バッテリーバレイ構想」を策定した。米国のシリコンバレーになぞらえたこの構想は、「蓄電池の集積地=バッテリーバレイ」として、蓄電池関連産業の集積と人材育成を両輪に据え、地域経済の活性化を図るものだ。

県内ではすでに蓄電池メーカーや関連の工場が操業しており、構想策定後、製造品出荷額順位が全国4位から3位に上昇している。

徳島県経済産業部の喜井健太郎室長は、「バッテリーバレイ構想をきっかけとして蓄電池関連企業の県内への集積が進み、そこで働く若い人たちが増えていくことで地域の活性化につなげたい」と話した。

日本の電池産業は今、再び世界の舞台で存在感を取り戻そうとしている。安全で高品質という日本ならではの強みを生かし、未来を動かす挑戦が続いている。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター