近視予防の鍵は「1日2時間外遊び」 参天製薬が子どもの目の健康イベント

参天製薬(大阪市)は10月30日、子どもの目の健康をテーマとしたイベントを東京・八重洲で開き、増えている子どもの近視の発症予防や進行抑制には、1日2時間以上の外遊びや、スマートフォン、タブレットの上手な利用法が鍵になる、といったポイントを専門家が紹介した。

▼25年後、世界人口の半分が近視に

「近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまできること」と題したイベントは、まず東邦大医学部眼科学講座の松村沙衣子講師が、近視の原因や現状について講演した。

近視の人は、眼球の前後の長さ(眼軸長)が伸びてピントが合わない状態になっており、遠くのものがぼやけて見える。「近視は通常、8歳以降に発症し、一度伸びた眼軸長は、背の高さが縮まないのと同様、短くならない。近視が強くなれば網膜剝離(はくり)や白内障、緑内障など合併のリスクが上がる」(松村さん)という。

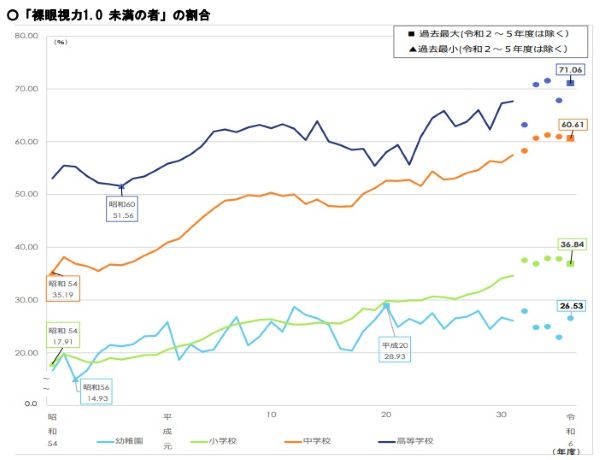

文部科学省の2024年度学校保健統計調査結果によると、裸眼視力が1.0未満の児童・生徒の割合は、小学生が36.8%、中学生で60.6%、高校生は71.0%に達し、いずれも増加傾向にある。世界的にも世界人口の34.0%が既に近視で、2050年には49.8%に増えると推計されている。

▼太陽光は発症・進行を抑制

近視増加の要因として、松村さんは「遺伝的要因と環境的要因が複雑に絡み合っている」と指摘した。遺伝的には、両親が近視だと子どもの近視の進み方が早いことが分かっている。環境的要因として松村さんは、屋外での遊びの減少と、近くを見る時間の増加を挙げた。

外遊びとの関係は「太陽光には近視の発症と進行、どちらも予防する効果があると考えられており、外遊びが少ないと近視が進みやすい。両親が近視でも、1日2時間程度、外遊びをすると、近視のリスクが下がる」と説明した。明るさは1000ルクス以上必要で、室内だと窓際であっても不足。屋外だと建物の影や木陰でも十分な光量だという。ただ、太陽を直接見るのは厳禁で、熱中症や紫外線の対策も必要になる。

▼30分で一休みを

近くを見る時間の増加については「電子機器の中でリスクが高いと言われるのはスマホで(目との距離が)20cm以下と短い。また、小学校高学年は3時間以上、低学年でも2時間以上、インターネットを使っている」と、身近な必需品である電子機器と上手に付き合っていく必要があることを強調した。

具体的な対策としては、スマホやゲーム、読書、勉強は「30分やったら遠くを20秒以上見る、対象物から30cm以上離して適切な距離を保つ、室内は500ルクス以上に明るくする、正しい姿勢で行う」ことなどを挙げた。

▼学校健診でB以下ならすぐ眼科へ

「発症年齢は2005年は10.6歳だったのに、21年には7.6歳まで下がってきた。低年齢だと症状が進むスピードが速くなるので、早い段階から的確な予防をするのが非常に重要」と松村さん。近視に気付く手段の一つが学校健診で、視力0.9以下に当たるB判定以下だったら「近視の進行を抑える目薬や矯正するコンタクトレンズなどもあるので、すぐに眼科医を受診を」と呼びかけた。

後半のトークセッションには、7歳から2歳まで4人の子どもを育児中のタレント、平愛梨さんが登場した。「1人1台ずつタブレットを渡している。(使う時間は)アラームをつけて多くて45分にしているんですが、子どもがアラームを消してるんです」と苦労話を披露。「ブルーライトカットのめがねをかけさせている」とも話したが、松村さんは「ブルーライトは太陽光にも含まれており、小児眼科学会は『ブルーライトカットは子どもは必要ない』としている。外で光を浴びてもらうのがいい」と指摘した。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター