高橋一生、平山秀幸監督「アクションはもちろん、人間ドラマとしてもちゃんと娯楽性を持っている作品に仕上がっていると思います」「連続ドラマW 1972 渚の螢火」【インタビュー】

1972年、本土復帰を間近に控えた沖縄で、100万ドルの米ドル札を積んだ現金輸送車が襲われ行方を絶った。琉球警察は本土復帰特別対策室を編成。班長には、警視庁派遣から沖縄に戻って来た真栄田太一が任命される。班員は、同級生でありながら真栄田をライバル視する捜査一課の与那覇(青木崇高)、定年を控えたベテランの玉城(小林薫)をはじめとする5人だけだった。本土復帰目前の混沌(こんとん)とした沖縄で繰り広げられるクライムサスペンス「連続ドラマW 1972 渚の螢火」が、10月19日からWOWOWプライムで放送された。本作で主人公の真栄田太一を演じた高橋一生と平山秀幸監督に話を聞いた。

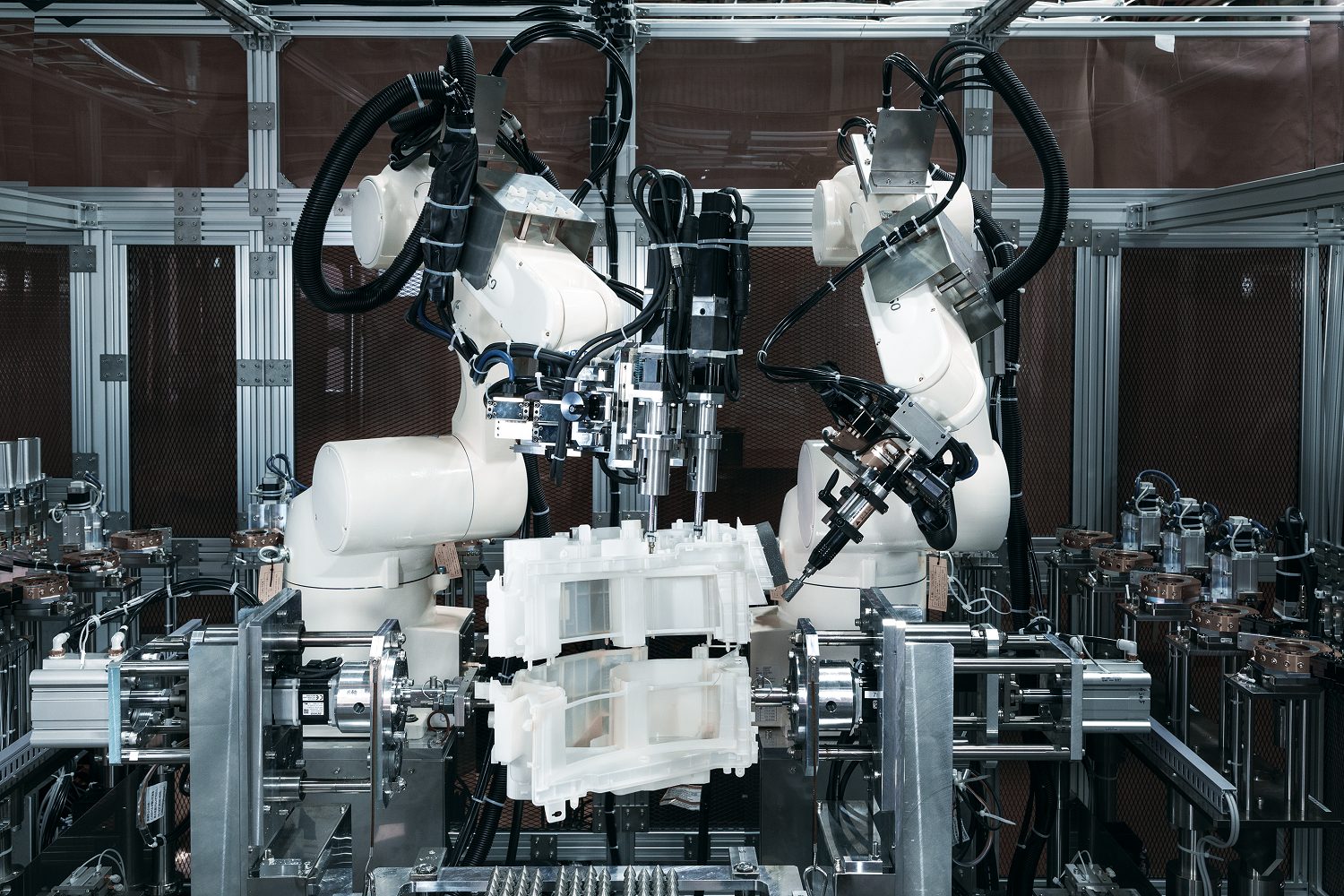

(左から)高橋一生、平山秀幸監督 (C)エンタメOVO

-1972年の沖縄の本土復帰を背景に描くこのドラマとどのように向き合おうと思いましたか。

平山 こういう話を映像化するとなると、まず政治的なことや沖縄への思いの方に目が行くと思いますが、沖縄を舞台にするからには、それがホームドラマであれコメディーであれ、沖縄の問題は必ず後ろに付いてくるものだと思いました。だから沖縄を政治的なところから構えて捉えるのではなく、ギャングと琉球警察とアメリカ軍の攻防みたいな、娯楽物としての面白そうな素材がたくさん込められているので、出来のいいアクションドラマを作ろうと思いました。

高橋 完全な事実を描くとしたら、それはドキュメンタリーに任せた方がいいと思います。でも、原作があって、物語が娯楽として成立している以上は、史実とは一定の距離を置いているということです。娯楽であるということが大前提で物語が作られているので、その部分をしっかり意識していこうという気持ちでした。平山監督がおっしゃるように、たとえアクションを描いていても、その背景には沖縄が抱える問題が出てきます。ですから、やっているうちに、こんな問題があったんだと気付いたり、勉強不足だったと感じることもあったりして、いろいろと考えさせられました。

-真栄田太一というキャラクターをどのように捉えましたか。

高橋 真栄田は、世界のどこにも居場所がないような男だと思うので、そういう感覚に寄り添っていくことを意識しました。置かれている状況よりも、そこにいる人間自体に焦点を合わせていく感じでした。演じているうちに、その背景を学んだり、地元の方に話を聞いたりする中で、想像が具体的なものになっていきます。実際に沖縄の方々の声を聞くと、アメリカに対してネガティブな印象を持っている人とポジティブな印象を持っている人とに大きく分かれます。その中で揺れている人たちの話なんだというのは、現地に入るとなおさら身に染みました。人はいろいろな状況や背景、環境によって変わりますが、特にこの時代は、沖縄全体が揺らいでいたわけで、その揺らぎの中で自身のアイデンティティーが揺らいでいる男であるということは意識してやっていたと思います。

-演じる上で何か心掛けたことはありましたか。

高橋 せりふとせりふの間にある沈黙を大事にしていたような気がします。それは、真栄田のそれぞれの人たちに対する向き合い方や会話中の間(ま)を、平山さんが抜き取ってくださったからだと思います。

-1972年が舞台ですが、撮影するに当たって当時のままのものがかなり残っていたのですか。

平山 残ってはいるのですが、いろいろと制約があって撮影ができなかったりしました。なので仕方なく映像的にごまかして撮ったところもありますが、やはり沖縄でないと感じられない空気があるんです。それを何とか出したいと思いました。実は今回は、冬の撮影だったのでとても寒かったんです。俳優さんたちは半袖を着て、扇風機を回してうちわや扇子を持ってもらっていましたが、皆さん大変そうでした。本当はもっとギトギト、ギラギラした空気がほしかったのですが、こればかりは仕方ないですね。