矢本悠馬 佐野政言が田沼意知に斬りかかるシーンは「氷魚くんと一緒に『べらぼう』全編中で最も熱い回になればと」【大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」インタビュー】

NHKで好評放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。“江戸のメディア王”と呼ばれた“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く物語は、快調に進行中。7月27日放送の第28回「佐野世直大明神」では、江戸城内で佐野政言が田沼意知(宮沢氷魚)に斬りかかる大事件が勃発。斬られた意知はその傷が原因で亡くなり、政言も切腹という悲劇的な展開を迎えた。ここまで佐野政言を演じてきた矢本悠馬が、事件に至る政言の心情や収録の舞台裏を語ってくれた。

(C)NHK

-佐野政言が意知に斬りかかるまでの過程を描いた第27回「願わくば花の下にて春死なん」と、その後の顛末が描かれた第28回は、思わず息をのみました。一連のシーンをどんなお気持ちで演じましたか。

「あやめる」という行為だったこともあり、刀を振るっているときは、怒りの感情が湧いていました。といっても、自分自身に対する怒りややるせなさ、のようなものです。ただ、切りかかる直前は、「これでつらい人生が終わるんだ」というすがすがしさがありました。ずっと限界ギリギリの精神状態で生きてきましたが、認知症を患った父親が枯れた桜の木に切りつけているのを見たとき、「生きたい」という思いが、「終わった方が楽じゃないか」に変わった。そこで、どうせ死ぬなら、何もせずに消えるより、最後に歴史に名を残すようなことをして、一花咲かせよう…。政言はそんな心境だったのではないかと。

-第27回では、意知から役目を与えられた政言が感謝する場面もあったので、突然、斬りかかったのは衝撃的でした。

意知は政言にとって理想の存在だったと思うんです。演じる中で、僕自身も意知のことは「いい人だな」と感じていましたし、そういう意味では、政言が斬りかかった理由は、「怒り」というよりも「壊れてしまった」に近い気がします。追い込まれて壊れ、気付いたら刀を抜いていた。憧れの相手を自分であやめることで、その人を超えられた、と心が浄化されるような。

-そこに至る政言を演じた感想はいかがでしたか。

意知が誠実な好青年だった分、視聴者の方に「唐突だ」と思われないように、第27回の中だけで、斬りかかるところまで気持ちを持っていくのは苦労しました。そこで、一つ一つのシーンで受け取るものを、普段の100倍、200倍に上げ、一気に気持ちを高めていくようにしました。元々は佐野家の家臣だった田沼家と立場が逆転し、それを受け入れられない父親からはプレッシャーをかけられ続け、逆らうこともできなかった。そんなふうに、武家社会のシステムの中で板挟みにされた絶望感があったんだろうなと。しかも政言自身は、社交的なことが苦手ですし。そこを、“丈右衛門だった男”(矢野聖人)に付け込まれた。そういうことを軸に、周囲のせりふやシチュエーションを受け止め、感情を高めていきました。

-斬りかかるシーンではどんなことを心掛けましたか。

気を付けたのは、“段取り”にならないようにすることです。当時はもはや、武士が日常で刀を抜くことはなく、人が斬られるなんてめったにない時代でした。言ってみれば、突然、殺人が起こるようなもので、現代の感覚に近いんですよね。だから、斬りかかる政言も、斬られる意知も慣れていない。そういう雰囲気を出したいと氷魚くんとも意見が一致し、殺陣の稽古は1、2度軽く合わせた程度で、本番に臨みました。

-迫真のシーンでした。

その上で僕自身は、気の弱い政言にはできるだけ不格好な方が似合うと考え、武士らしく綺麗に刀を抜くのではなく、刀の重さで体が持っていかれるような芝居を意識しました。言ってみれば、殺意だけで刀を振り回す“任侠もの”のようなイメージです。史実通り「覚えがあろう!」と三度繰り返すせりふも、台本ではタイミングが指定されていましたが、演出の方と相談の上、自分の感情が高ぶったところで言わせてもらいました。だから、本番ではいつ言ったのか、まったく記憶がありません。

(C)NHK

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

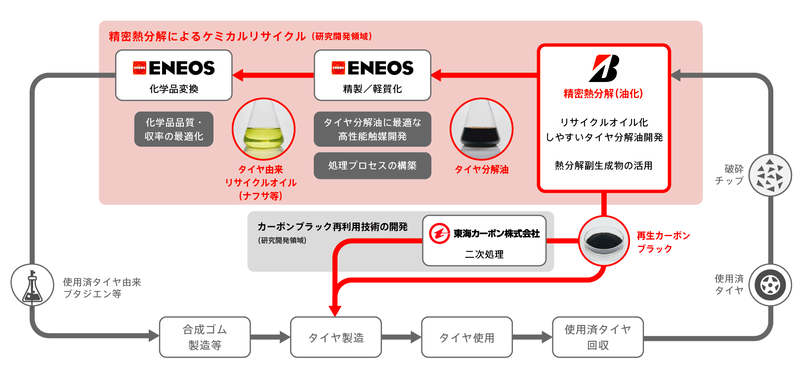

自動車リサイクル促進センター