「特集」 選挙制度改革30年政党支持層分布と著しい不整合 国民二極化の予兆

久江 雅彦

共同通信社編集委員

岸田文雄首相は4月28日投開票の衆院3補選での不戦敗を含む全敗を「重く受け止める」と言いつつも、奇妙に安定した超低空飛行を続行する構えだ。明確な「ポスト岸田」が見当たらないばかりか、皮肉にも「派閥解消」の連鎖によって、世論の不人気とは裏腹に、自民党内での権限は首相1人に集中する現象が起きている。9月の総裁選再選に向け、首相に残されたカードは「伝家の宝刀」こと衆院解散だ。もし岸田首相が退陣することになっても、来年10月の衆院議員任期満了までに総選挙は実施される。折しも今年は、衆院の中選挙区制が廃止され、小選挙区比例代表並立制が導入された1994年から30年。来たるべき衆院選を前に、現在の選挙制度の課題を総括したい。

リクルート事件、そして金丸事件と相次いだスキャンダルを踏まえ、政治改革が叫ばれた90年前後。いつしか、それが選挙制度改革、とりわけ小選挙区制の導入へと矮小(わいしょう)化されてしまった。自民党では「改革派」「守旧派」とレッテルが貼られ、あたかも小選挙区制論者こそ正義との風潮がこの国を席巻していた。1選挙区3~5人の定数で自民党同士が競うがゆえに、派閥政治の温床になっている。サービス合戦が過熱して、これがカネのかかる土壌を生んだ。だから、政党同士が政策で戦う小選挙区の方が勝るのだ、と。

当時、細川護熙首相と自民党の河野洋平総裁のトップ会談で合意したときは、衆院小選挙区300、比例代表200だった。この小選挙区比例代表並立制の導入によって、二大政党制に向かっていくといわれたが、今の政党勢力図は全く違う。

その理由は、二者択一を想定した衆院小選挙区と有権者の支持分布が著しく乖離(かいり)しているからだ。学校でも職場でも、身の回りで日本国民はX党支持対Y党支持で真っ二つに割れていない。それなのに、二者択一に向かうようにした小選挙区制は、この国民の実相からかけ離れている。

固まらない非自民支持層

自民党で選挙実務を40年近く担ってきた元事務局長の久米晃氏は「政権交代が起きるのは、自民党に逆風が吹き荒れ、かつ野党の大半が一塊になった時だ」と喝破する。今回の衆院補選、とりわけ自民党と立憲民主党の事実上の一騎打ちとなった島根1区では、立憲元職の亀井亜紀子氏が自民新人で公明党推薦の錦織功政氏を破った戦いが、この至言を体現している。島根1区は細田博之前衆院議長の死去に伴うもので、平時であれば細田氏の「弔い選挙」。自民党候補が余裕で勝っても不思議ではなかった。

しかも、島根の選挙区は1996年に小選挙区比例代表並立制が初めて適用されて以来、自民党が小選挙区で議席を独占してきた日本を代表する「保守王国」。竹下登元首相や自民党の竹下亘元総務会長、そして青木幹雄元参院幹事長ら重鎮が選出されてきたのが島根県で、いわば自民党の牙城だったからだ。

ところが、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、その逆風は自民党の牙城をも崩した。

言うまでもなく、この裏金問題の最大の源は安倍派であり、同派の会長を長きにわたって務めてきた細田氏は張本人。さらに世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との深い関係が取りざたされていた。つまり「弔い合戦」どころか、細田氏の〝負の遺産〟が足元の島根1区を直撃した。

他方、野党が支援した立憲の亀井氏には、自民党への逆風が追い風として転じた。しかも、亀井氏はこれまでの選挙を通じて個人票を持っていて、そこに強い順風が吹いて浮揚したのだから、余裕の勝利もむべなるかな、である。世論の多くが自民党に愛想を尽かして、かつ野党がまとまるという経験則通りの戦となった。

だが、あくまでも野党が選挙で固まったからであり、自民党に対抗し得る野党が勝利したとは言えない。それゆえ、今回の結果が政権交代への予兆とみるのは早計だろう。

振り返れば、自民党が1955年に自由党と日本民主党が保守合同で結党して以来、政権与党から2度転落している。奪取したのは、93年に8党会派で誕生した非自民・非共産の細川連立政権、そして2009年の民主党政権である。だが、いずれも長くは続かなかった。それは自民党への逆風を追い風とした一過性の奪取だったからではないか。

自民党に対抗できる保守政党を目指した新進党、そして一度は政権を担った民主党も瓦解(がかい)した。それは新進党や民主党の力量不足もあろうが、何よりも、こうした自民党対抗型の政党の支持層があまりに脆弱(ぜいじゃく)だったからだろう。人間に例えれば、上半身が政党、下半身が支持層。普通、この上下は釣り合う。つまり、選挙制度と国民の支持層分布との不整合が著しい。

それゆえ、野党がだらしないとか、駄目だと言う以前に「なんとなく自民党」「他よりましだから自民党」という消極的な一群に立ち向かえる一塊の支持層が形成されていない実態こそが論考すべき対象である。

自民1強支える低投票率

ここまで書いて、私は「自民党が強いから、致し方ない」と言いたいわけではない。要諦は、現在の与野党の議席数と民意との激しいまでの乖離を是正しなければならないということだ。

現在の選挙制度は比例代表と並立制とはいえ、やはり小選挙区では、いわゆる死票が多い。例えば、2021年の衆院選を振り返っても、小選挙区289で得票率48%の自民党が65%の議席を得ている。逆もまたしかりで、民主党が政権交代を果たした09年の衆院選で、この党は47%の得票で73%の議席を獲得した。そして、政権を奪還した12年衆院選で、自民党は43%の得票で79%の議席を占めている。やはり、これでは民意を反映しているとはとても言い難い。しかも、投票率は反転の兆しが見えるものの、下降傾向には変わりない。

自民党の支持層に加え、小選挙区では公明党の支持母体である創価学会の票で下駄を履いている。その数は単純計算で、1小選挙区当たり2万票を超える。その一群が自民党候補に投票せずに白票を投じたり、棄権したりすれば、この候補の得票は2万票超が減ってしまう。創価学会が投票先を野党に変えた場合には、差し引きで自民党候補は最大4万票以上の水を開けられる計算になる。

投票率が下がるほど、創価学会のような組織票が勝敗を左右する。逆に、投票率が上がるほど、組織票がキャスチングボートを握りづらくなる。やはり、できるだけ民意を選挙結果に反映するためには、何よりも投票率の向上が欠かせない。

野党一本化をも阻む制度

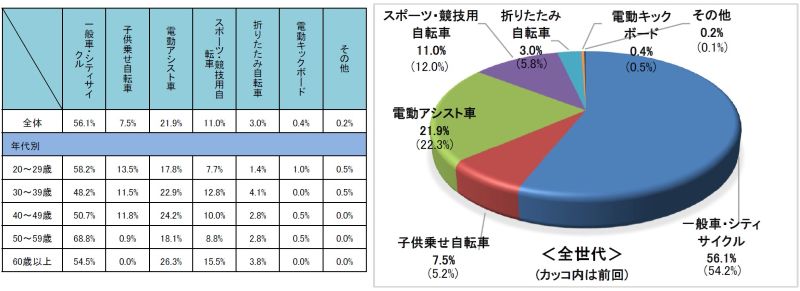

近年、与野党の基本的な支持割合は自民党30%弱〜40%ほど、支持政党なし40%前後、野党20%弱〜30%程度という分布になっている。与党のくくりでは、自民党に数%の公明党も上乗せされる。支持政党なしの40%程度がどこまで投票所に足を運ぶのか、そして与党と野党のいずれに投票するのか。その動向によって与野党の得票が変動する。ただし、野党は多党化しているため、支持政党なしが野党サイドへ流れても、野党第1党とて、自民党を凌駕(りょうが)することは極めて難しくなる。

今のところ、自民党に対抗し得る野党の誕生は全く見通せない。なぜ、現在の野党が一つに固まれないのか。それは、基本政策の違いばかりではない。選挙制度が野党の一本化を阻んでいるからだ。確かに、衆院選の小選挙区制は野党候補の一本化や大きな野党づくりを促す方向に作用する。1人を選ぶのだから、野党はまとまらないと太刀打ちできないからだ。

英国や米国の単純小選挙区制は、2大政党制へ進んでいくが、日本はこれに比例代表が並立して、参院の選挙制度も異なる。ドイツの小選挙区比例代表併用制は、小選挙区を基に地域代表の要素を持たせる一方、比例代表の結果から政党に議席を配分する仕組みである。これは比例代表制の色彩が濃い選挙制度で、多党化になりやすい。いわば、米英は多数決型の民主主義であり、ドイツは合意形成型の民主主義といえる。

候補や政党名の得票数によって議席数が決まる比例代表は、ドイツのように野党同士を競わせる多党化に向かわせる。

さらに、参院の選挙制度は1人区と複数区が混在している上、全国比例代表の枠があり、二者択一になりにくい。それが3年ごとに半数が改選されるので、政権与党に対する逆風や順風を一気に受けることもない。衆院選の小選挙区制により政権交代が起きやすくなるという想定の半面、野党がまとまりにくいという相反する仕組みが選挙制度全体に混在しているのだ。

このため、衆院で政権与党が入れ替わっても、参院では第1党だけで過半数ラインを超えない衆参の「ねじれ現象」が長らく続いてきた。これを自民党独走の歯止めとみるのか、自民党に対抗できる野党の出現を阻んでいた要因とみるのか。おそらく、その両面を併せ持っているのだろうが、中途半端であることは間違いない。

少なくとも、小選挙区比例代表並立制を導入したときに想定していた政治の風景ではないことだけは確かである。

「見誤る」「失敗」と述懐

他方、選挙制度改革から30年の歳月を経て、皮肉にも有権者が二極化しつつある予兆も見逃せない。自民党でも立憲民主党、国民民主党でもない一群の中で、とりわけ豊かではない層に訴求する新興のれいわ新選組が21年の衆院選、その前の19年の参院選で比例で200万票以上を獲得した。これは、格差が広がる社会の一端を象徴する数字ではないか。

自民党に対する最大野党だった民主党は結局、17年に分裂し、その後現在の立憲民主党と国民民主党になったものの、野党を支持する連合という労働者の全国組織もまた国民民主と立憲支持に分かれたまま。とりわけ国民民主には主要な産業の労組が多く付いている。しかも連合の民間産業別労組は大企業の正社員に軸足を置く。今や雇用の4割近くを占める非正規、あるいはアルバイトの人たちの受け皿になり得ていない。れいわ新選組の台頭は、そうした声なき声の表れかもしれない。

1億総中流といわれた1980年代からバブル崩壊を経て、90年代後半から労働に関わる法改正により、若年の非正規労働者が急増した。どんなに頑張っても、ただ食べるだけで貯蓄もない、結婚できない層が膨らんでいる。れいわ新選組のような政党が伸びてくるということ自体が、いまの日本の置かれた位置を如実に表している。

このまま日本で格差が広がり、中流以上とそれより下層の国民の溝が深まり、それが二つの政治勢力として輪郭を表す近未来もあながち否定できない。果たして、その対立構図が日本にとってふさわしいかどうか疑問である。

私が選挙制度改革に関わった当事者に取材を重ねたところ、その大半が「見誤っていた」「失敗だった」と口々に振り返った。驚きを禁じ得なかったのは、国民の支持層分布をほとんど顧みないまま、制度だけを大きく変更した点だ。これでは政党勢力図と国民の政治意識に著しい不整合が起きるのは当たり前である。「党利党略」「個利個略」を乗り越えて、選挙制度の見直しに踏み出さない限り、政治と国民の距離がますます離れていく事態は避けられまい。

共同通信社編集委員 久江 雅彦(ひさえ・まさひこ)1963年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。毎日新聞社政治部から92年共同通信社入社。政治部で首相官邸、与野党、旧防衛庁、外務省を担当し2000〜03年ワシントン特派員。帰国後、政治部担当部長、整理部長などを経て14年から現職。論説委員を兼務し、コメンテーターとしてテレビの報道番組出演も多い。「日本の国防」「米軍再編」(いずれも講談社現代新書)など著書多数。

(Kyodo Weekly 2024年5月27日号より転載)