「第16回歯科プレスセミナー」を開催

~「知らないと危険!口腔細菌が全身にもたらす影響とは?」をテーマにした講演とパネルトーク~

2025年11月20日

一般社団法人 日本私立歯科大学協会

~「知らないと危険!口腔細菌が全身にもたらす影響とは?」をテーマにした講演とパネルトーク~

「第16回歯科プレスセミナー」を開催

■基調講演:「口腔細菌と全身疾患の関係から考える歯科医療の未来」

■パネルトーク:「歯科医師・医療者が語る”口腔から考える全身の健康”」

◇日 時: 10月28日(火) 13:30~15:45

◇登壇者: 歯科医師の現状について 一般社団法人日本私立歯科大学協会 副会長 櫻井 孝

基調講演 日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座 教授 沼部 幸博 氏

パネルトーク 【コーディネーター】一般社団法人 日本私立歯科大学協会 専務理事 宇田川 信之

【パネリスト】一般社団法人 日本私立歯科大学協会 会長 羽村 章

花形歯科医院 院長(神奈川歯科大学卒業) 花形 哲夫 氏

昭和医科大学 歯学部口腔生化学講座 教授 塚崎 雅之 氏

一般社団法人 日本私立歯科大学協会(所在地:東京都千代田区、会長:羽村 章)は、2025年10月28日(火)に、アルカディア市ヶ谷(東京都千代田区)および、オンラインで『第16回 歯科プレスセミナー』を開催いたしました。

一般社団法人日本私立歯科大学協会は、歯科医師の約75%を輩出している全国の私立歯科大学・歯学部によって構成されており、皆様の健康的な生活を考え、サポートすることを目指し、歯科医療に関するテーマを取り上げて「歯科プレスセミナー」を開催してまいりました。

第16回となる今回は、「口腔細菌と全身疾患の関係」をテーマにしたセミナーを開催しました。当協会会長・羽村 章の挨拶と、副会長・櫻井 孝による歯科医師の現状について説明の後、日本歯科大学生命歯学部教授 沼部 幸博氏の基調講演とパネルトークを行い、約70名の報道関係者等の皆さまに、「健康で長生きする」上で歯科医療が果たす重要性をお伝えしました。

基調講演では、歯周病と全身疾患の関係、医科・歯科連携の重要性について語られました。パネルトークでは、現役の歯科医師2名、大学の研究者1名の計3名で、口腔内の健康が健康寿命に密接に関連している点、地方歯科医の実態や課題点をお話しいただくとともに、次世代の歯科医師の役割について意見交換を行いました。

<開会の挨拶>

本セミナーの冒頭で、当協会会長・羽村 章が登壇し、開会の挨拶を行いました。高齢者の増加に伴い、健康で長生きするために歯科医療の果たす役割の重要性が広く社会に認知されるとともに、政府においても定期的な歯科検診の受診や、医科・歯科連携の必要性が認識されてきていることを背景に、今回のセミナーテーマである「口腔細菌と全身疾患の関係」は、これまでのセミナー出席者からの取り上げ希望を元に設定されたテーマであることを明かしました。日本の歯科医師の約75%を輩出している私立歯科大学は、国民の皆様が安心して歯科医療が受けられるよう、引き続き優秀な歯科医師の養成に努めていく意向を伝えました。

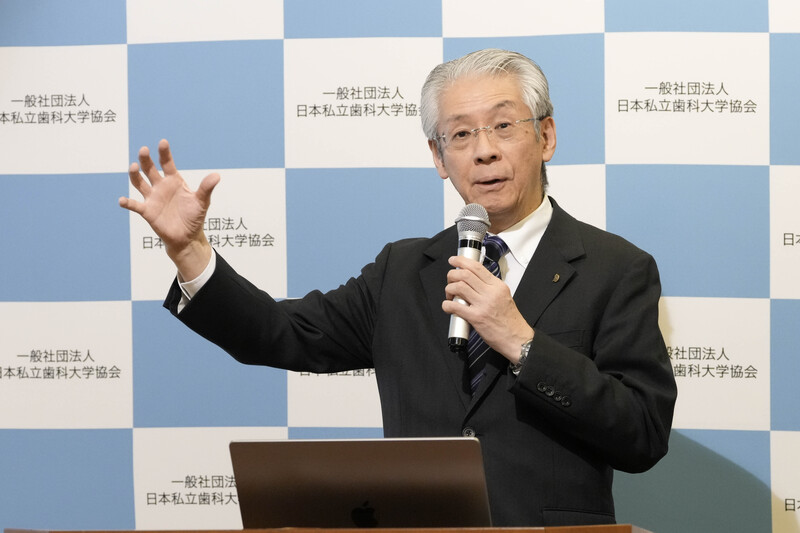

< 歯科医師の現状について>

櫻井 孝

当協会副会長・櫻井 孝が登壇し、歯科医師の現状について説明しました。現在日本の歯科医師界では、歯科医師の高齢化、地方における歯科医師不足が年々深刻化しており、全国の歯科医師数も令和2年をピークに、減少に転じている背景を紹介しました。現在、団塊の世代の先生方がリタイアする時期を迎えていることから、退職・廃業が加速してきており、歯科医師の高齢化に伴う歯科診療所の減少、無歯科医地区の拡大、歯科医師の地域偏在加速化など、既に様々な問題が起き始めていることを伝えました。

さらに、我が国では、人口減少の局面で超高齢社会を迎え、高齢者の歯科患者数は今後も増加が見込まれていることを述べながら、そのような背景の中で訪問歯科診療の需要が高まっている現状と、介護施設等への訪問診療は年々増加傾向にありながらも十分な施設数に至っていない点、在宅歯科診療の実施数も伸び悩んでいる点など、歯科訪問診療の需要に供給が追いついていない状況を説明しました。

一方で、歯科医師はむし歯を治すだけでは無く、災害歯科、摂食・嚥下リハビリテーション、睡眠歯科など、活躍領域が新たに広がり続けており、子どもたちの口腔健康を守る学校歯科医、企業で働く人々の健康管理を担う産業歯科医、身元確認などに協力する警察歯科医など、社会のさまざまな場面で歯科医師の専門知識が必要とされていることを示しながら、これらの分野でも歯科医師不足が深刻化しており、充足率が低下し続けていることを伝えました。

このような人員不足の現状を背景に、歯科医師の需要は非常に高く、私立歯科大学歯学部への求人倍率は13倍を超え、令和6年度の職業別年収ランキングでは歯科医師が第3位(平均年収は約1,136万円)に浮上し、就職率は100%と、「先行きの不透明な時代の中で歯科医師国家資格は大変心強い資格である」と説明。さらに、定年制度のない生涯働き続けられる仕事である点や、食べる、話す、息をするといった大切な機能を持つ口の健康を支える、ひいては国民の健康を支える仕事の役割である点について、高校生、高校世代を受け持つ教員や親世代にアピール。歯科医師という職業の選択肢を検討する若者が増えることを願い、説明を終えました。

※プレスリリース全文は「プレスリリース原文(PDF)」よりご覧ください。

<基調講演>

|

テーマ:口腔細菌と全身疾患の関係から考える歯科医療の未来 歯周病と全身疾患との関連の展望 講 師:日本歯科大学 生命歯学部教授 沼部 幸博 氏 |

沼部 幸博 氏

日本人の約半数が、歯周病に罹っているという事実

2024年6月に発表された「令和6年歯科疾患実態調査」によると、80歳から84歳の高齢者が保持している歯の平均本数は19.1本で、8020運動の達成者は61.5%と前回の令和4年の51.6%を上回っている。一方、成人が歯を失う原因の一位は歯周病(歯槽膿漏)、二位はう蝕(むし歯)で、親知らずを除いた28本の永久歯のうち、歯を8本失う理由に歯周病が大きく影響を及ぼす。さらに衝撃的な事実として、歯周病が「人類史上最も感染者の多い感染症」としてギネス世界記録に認定されており、新型コロナウイルスの比ではない規模で歯周病は広がっている。

「令和6年歯科疾患実態調査」によると、80歳から84歳の高齢者の約半数に歯周病症状である歯肉出血が見られ、進行した歯周病の指標となる4㎜以上の歯周ポケットを持つ人の割合は、年齢とともに右肩上がりに増加し、全体で約47.8%、日本の成人の約半数が進行した歯周病を抱えていることを示している。

歯周病の原因は、デンタルプラーク内に含まれる歯周病原細菌による炎症

歯周病は歯の周りの組織が壊されていく病気で、歯肉、歯根膜、セメント質、歯槽骨という4つの歯周組織が破壊され、最終的に歯そのものが失われてしまう。その原因はデンタルプラークと呼ばれるもので、歯垢またはバイオフィルムとも呼ばれ、歯周病は「バイオフィルム感染症」と表現されることもある。デンタルプラークの中には歯周病菌を含め、齲蝕の病原菌やその他の口腔内の細菌たちが凝集している。わずか1ミリグラム、耳かき1杯分のプラークの中に、1億から2億もの細菌が生息しており、これらの細菌がバイオフィルムという粘着性の構造を形成し、歯周組織に対して攻撃を仕掛けるのである。

口腔内の細菌は700種類以上、プラーク内の歯周病原細菌は数十種類あり、その凶悪度によって階層化される。歯周病が重度である場所からよく見つかる細菌をRed Complexと呼び、その筆頭がポルフィロモナス・ジンジバリス菌(P.g菌)である。この細菌は、細胞膜に毒素を持ち、さまざまな酵素を分泌して歯周組織破壊を促進する。しかし、歯周病は単一の細菌によって引き起こされるものではなく、その他の歯周病菌が複雑に関与して発症する。健康な人でも、歯と歯肉の間には0.5㎜から2㎜程度の溝(歯肉溝)があり、この歯肉溝にプラークが侵入すると、組織内の免疫細胞と歯周病原細菌との間の激しい戦いで炎症が起こり、歯周組織が損傷・破壊される。これが歯周病発症と進行のメカニズムであり、皮肉にも生体防御システムの存在が諸刃の剣となる。

歯周病が命を脅かす。細菌や炎症物質が絶え間なく全身を巡ることで全身の臓器に影響

歯周病の初期段階は「歯肉炎」と呼ばれ、歯肉の辺縁が腫れることで元々0.5㎜から2㎜の歯肉溝が深くなり、歯肉ポケットとなる。この段階でプラークや歯石を取り除けば元の健康な状態に回復することができるが、多くの人はこの段階を見過ごしてしまうのが現状である。さらに症状が進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)などが破壊され、噛むと歯が揺れるなどの自覚症状が現れる「歯周炎」となり、ここで初めて歯周病と気づく人も多い。歯周炎に罹ると元の歯周組織の形に戻すことは難しく、さらに進行すれば歯の自然脱落につながる。炎症を起こした歯周組織の近くには毛細血管網が存在しており、そこから細菌や炎症性物質が全身へと運ばれ続けることが、様々な病気を引き起こす要因の一つとなっている。

歯磨きやデンタルフロスの使用、さらには食事中の咀嚼によって一時的に細菌が口腔内から血中に入り込むことはあるが、健康な人であれば免疫システムがこれらの細菌を速やかに処理するためまったく問題はない。しかし、歯周病患者ではこの状態が慢性的に続くため、全身に悪影響を及ぼす。ある研究では、一般的な歯周炎患者の歯肉における炎症の潰瘍面積を合計すると、手のひらサイズに相当すると報告されている。もし手のひらに潰瘍があれば、誰もが直ちに医療機関を受診するだろうが、歯肉の内面の炎症は目に見えにくく痛みも少ないため、数ヶ月から場合によっては数年間も放置する人が多い。このように炎症が持続している間に、細菌や炎症性物質は絶え間なく血流に乗って全身を巡り、さまざまな臓器に悪影響を及ぼし続けるのである。

ペリオドンタルメディシン(歯周医学)という新しい研究

歯周病と全身疾患との因果関係、関連性を研究する学問はペリオドンタルメディシン(歯周医学)と呼ばれ、歯周病学の分野では重要な位置づけとなっている。そして現在、口腔内の細菌叢の変化や歯周病原細菌、歯周病の炎症部位での産生物がどのように全身の臓器に影響を与えるかに関して多くの研究が行われた結果、日本人の死亡の原因となる疾患と歯周病が影響を与える疾患との関係が明らかになってきた。その中でも有名なのが糖尿病で、続いて心臓病や脳卒中といった血管障害、誤嚥性肺炎、関節リウマチ、慢性腎臓病、代謝障害関連脂肪肝炎(MASH)、アルツハイマー型認知症、さらに早産や低体重児出産のリスクなどが挙げられる。これらは日本人の死因統計の上位11位までの多くの疾患が歯周病と関連しており、まさに歯周病は「命を脅かす疾患」とも言える。

高齢者の全身疾患の有病率は高い一方で、高齢者でも歯の数が多く保たれるようになった背景から、歯周病の有病者数も増加していると考えられる。今後、何らかの疾患を抱えた多くの患者が、歯周病治療のために歯科医院を訪れる機会が多くなることが予想される。このような背景を踏まえると歯科側のみならず医科側もペリオドンタルメディシンの概念を十分に理解し、双方の共通の認識のもとで医科歯科連携を強化し、それぞれの立場で成すべき役割に取り組んで行くことが、国民の健康寿命を延ばす上での重要な課題である。

口腔細菌叢と腸内細菌叢のバランス改善も健康寿命延伸の新たな治療法に

歯周病治療の新たな考え方として「マイクロバイオーム標的療法」が提唱されており、これは従来の「除菌型」治療法に加え、口腔内細菌叢と腸内細菌叢のバランスを回復させる治療法である。口腔内では、健常な細菌叢に歯周病菌が増えて細菌叢のバランスが崩れるディスバイオーシス(共生バランス失調)が起こり歯周病が発症する。歯周病は前述のように糖尿病や血管障害など全身疾患に関連があるが、ディスバイオーシスが腸内細菌叢で起こると、2型糖尿病、炎症性腸疾患、うつ病など、多様な全身疾患に関連することもわかっている。さらに腸内細菌叢のディスバイオーシスにP.gなどの歯周病菌がKeystone pathogenとして関与することも知られており、これは「口腔-腸管軸」という概念であり、口腔と腸という二つの主要な細菌叢が相A互に影響し合い、全身の健康状態を左右することを示すものである。腸内細菌叢のディスバイオーシスによって臓器の炎症が起きやすい状態にあるところへ、口腔内のディスバイオーシスの原因である歯周病菌が加わることでさまざまな疾患の発症や悪化が助長されるが、そこから反対に「両細菌叢のバランスを整える」ことを目指す治療戦略「マイクロバイオーム標的療法」が考えられる。

このマイクロバイオーム標的療法の中にも様々な方法があるが、例えば「プロバイオティクス療法」という乳酸桿菌やビフィズス菌などの善玉菌を含むタブレットやサプリメントを用い善玉菌を定着させることで病原性細菌の増殖を抑制し細菌叢を改善する(シンバイオーシスの獲得)ものや、「シンバイオティクス療法」という善玉菌の増殖を促進する食物繊維や食品の摂取で細菌叢の改善を試みるという方法もある。これらの治療戦略は研究途上の分野ではあるものの、抗菌薬乱用を抑制し薬剤耐性菌の出現を抑制するなど、利点は多岐にわたる。将来的には遺伝子解析技術の進歩により安価で患者個々の細菌叢のマイクロバイオームを解析し、それに基づいて最適な標的療法を選択する時代が到来すると考えられている。

予防から治療まで、歯科・医科連携した一貫ケアが重要

歯周病と全身疾患の深い関連性が明らかになるにつれ、歯科と医科の連携の重要性がさらに高まっている。2024年の診療報酬改定では、医師が糖尿病患者に歯科受診を推奨することが要件化され、それに対して点数が付与されるようになった。医療制度の面からも歯周病と全身疾患の関連性が認められたことを示す重要な動きである。特に高齢者医療においては医科歯科連携が不可欠であり、8020達成者が6割を超える現在、多くの歯を保持したまま高齢期を迎える人が増加する。これらの高齢者は複数の全身疾患を抱えていることが多く、口腔内の管理が全身の健康維持に直結する。次世代の歯周病治療は、従来の枠に囚われることなく医科歯科が連携し予防から治療まで一貫したケアを提供し、口腔と腸内の二大細菌叢を改善する包括的な戦略が超高齢社会の日本における健康寿命延伸に寄与する鍵となる。

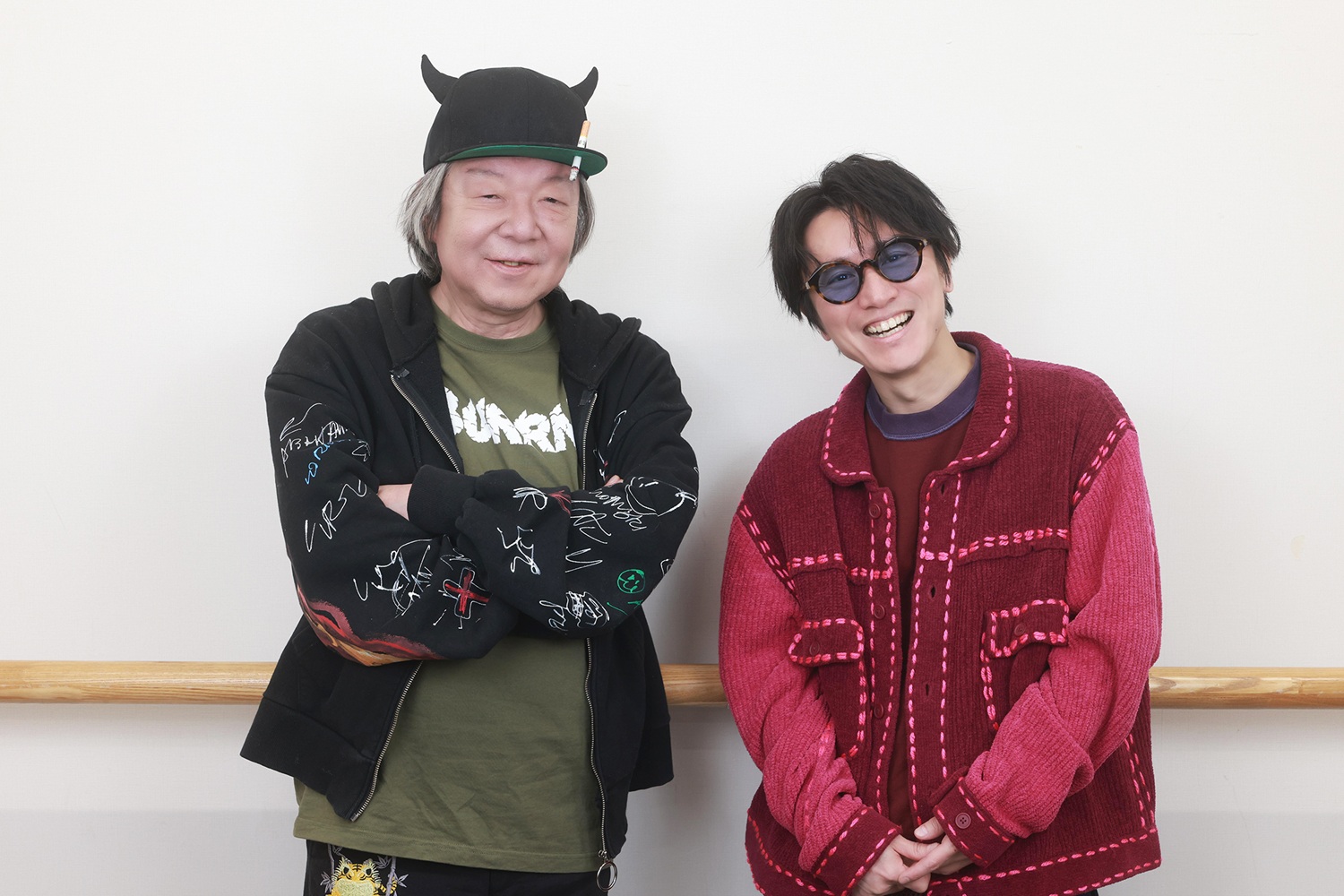

<パネルトーク>

|

テーマ:歯科医師・医療者が語る「口腔から考える全身の健康」 登壇者:【コーディネーター】一般社団法人 日本私立歯科大学協会 専務理事 宇田川 信之 【パネリスト】一般社団法人 日本私立歯科大学協会 会長 羽村 章 花形歯科医院院長(神奈川歯科大学卒業) 花形 哲夫 氏 昭和医科大学 歯学部口腔生化学講座 教授 塚崎 雅之 氏 |

左から宇田川 信之、羽村 章、花形 哲夫 氏、塚崎 雅之 氏

口腔健康と全身健康の密接な関連性

羽村 章

冒頭で登壇者は自己紹介を行い、 口の健康と全身疾患との関連性についてそれぞれの立場から見解を述べました。羽村氏は、日本の高齢者が若返りつつあり、口腔健康状態も良好に移行していると報告し、老年医学会では高齢者の定義を75歳以上に変更する提言があると語りました。また、高齢者でも歯があることで歯周病のリスクがあり、健康を損なう原因となり得ることを指摘しました。さらに、山梨県で開業医として地域の歯科診療に携わる花形氏は、口腔健康管理や機能管理としての食支援においては、医療介護・福祉関係者、行政との連携が不可欠であるという点を提示しました。2人に1人が80・20運動を達成するなど、自己による口腔衛生管理が途上してきている中で、なんらかの疾患により自己管理が出来なくなってしまうケースがこれからの問題であるとし、最後まで口から「味わう喜び」を支えるためには、医科との連携による口腔機能検査や対応、歯科医学の知識を他職種に伝え共有することが不可欠である点を提言しました。研究者としての立場から塚崎氏は歯周病が様々な病気と相関しているという事実と、そのメカニズムを説明するため、研究ベースで仮説が出てきているという歯科医学研究の現状について触れました。

※プレスリリース全文は「プレスリリース原文(PDF)」よりご覧ください。

【ご参考】

一般社団法人 日本私立歯科大学協会について

日本私立歯科大学協会は、昭和51年に社団法人として設立しました。歯科界に対する時代の要請に応えられる有用な歯科医師を養成していくため、全国17校の私立歯科大学・歯学部が全て集まりさまざまな活動を展開しています。また、加盟各校では、私立ならではの自主性と自由さを生かして、それぞれに特色を発揮しながら歯科医学教育を推進しています。

日本の歯科医学教育は、明治以来、私立学校から始まったもので、現在も歯科医師の約75%が私立大学の出身者であるなど、加盟校は歯科界に大きな役割を果たしてきました。本協会ではこのような経緯を踏まえながら、今後とも歯科医学教育、研究および歯科医療について積極的に情報提供を進めてまいります。

<加盟校>

日本全国の全ての私立歯科大学・歯学部(15大学17歯学部)が加盟しています。

○北海道医療大学歯学部 ○岩手医科大学歯学部 ○奥羽大学歯学部

○明海大学歯学部 ○東京歯科大学 ○昭和医科大学歯学部

○日本大学歯学部 ○日本大学松戸歯学部 ○日本歯科大学生命歯学部

○日本歯科大学新潟生命歯学部 ○神奈川歯科大学 ○鶴見大学歯学部

○松本歯科大学 ○朝日大学歯学部 ○愛知学院大学歯学部

○大阪歯科大学 ○福岡歯科大学

【所在地等】〒102-0074 東京都千代田区九段北 4-2-9 私学会館別館第二ビル2階

TEL.03-3265-9068 FAX.03-3265-9069

E-mail:jimkyoku@shikadaikyo.or.jp

URL:https://www.shikadaikyo.or.jp

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター