子どものスクリーンタイム、注意欠如多動症(ADHD)症状、 脳の構造との関係を解明

令和7年11月20日

国立大学法人福井大学

本研究成果のポイント

◆アメリカで実施されている世界最大規模の小児縦断研究「Adolescent Brain Cognitive Development(ABCD) Study注1」(約1万人の子どものデータ)を用いて、スクリーンタイム(テレビ・ゲーム・スマートフォンなどの利用時間)と注意欠如多動症(ADHD)注2症状、そして脳の構造注3の関連を検証しました。

◆スクリーンタイムが長い子どもほど、2年後にChild Behavior Checklist(CBCL)注4で測定したときのADHD症状の得点が高くみられ、さらに前頭葉・側頭葉など脳の皮質が薄いことを発見しました。

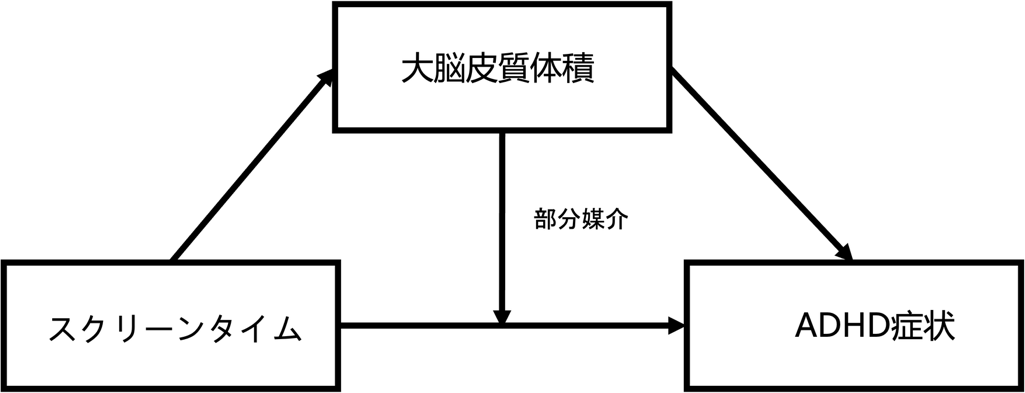

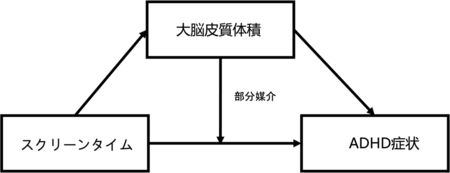

◆また、脳全体の皮質の体積注5がスクリーンタイムとADHD症状の関連を部分的に仲介(媒介)していることが明らかになり、スクリーンの利用が脳を通じて行動に影響を与える可能性が示されました。

概要

これまで、子どものスクリーンタイム(テレビ・ゲーム・スマートフォンなどの使用時間)と、注意欠如多動症(ADHD)症状の発達、および脳の構造の関連は十分に明らかにされていませんでした。

福井大学子どものこころの発達研究センターの寿秋露特命助教、山下雅俊特命助教と水野賀史准教授の研究グループは、世界最大規模の小児縦断研究「Adolescent Brain Cognitive Development(ABCD) Study」のデータを用いて、これら三者の関係を詳しく分析しました。本研究では、ベースライン時(9~10歳)の10,116名と、2年後の追跡時点で得られた7,880名の子どもを対象に、スクリーンタイム、ADHD症状(Child Behavior Checklist(CBCL)により評価)、脳構造(MRIによる測定)の関連を調べました。

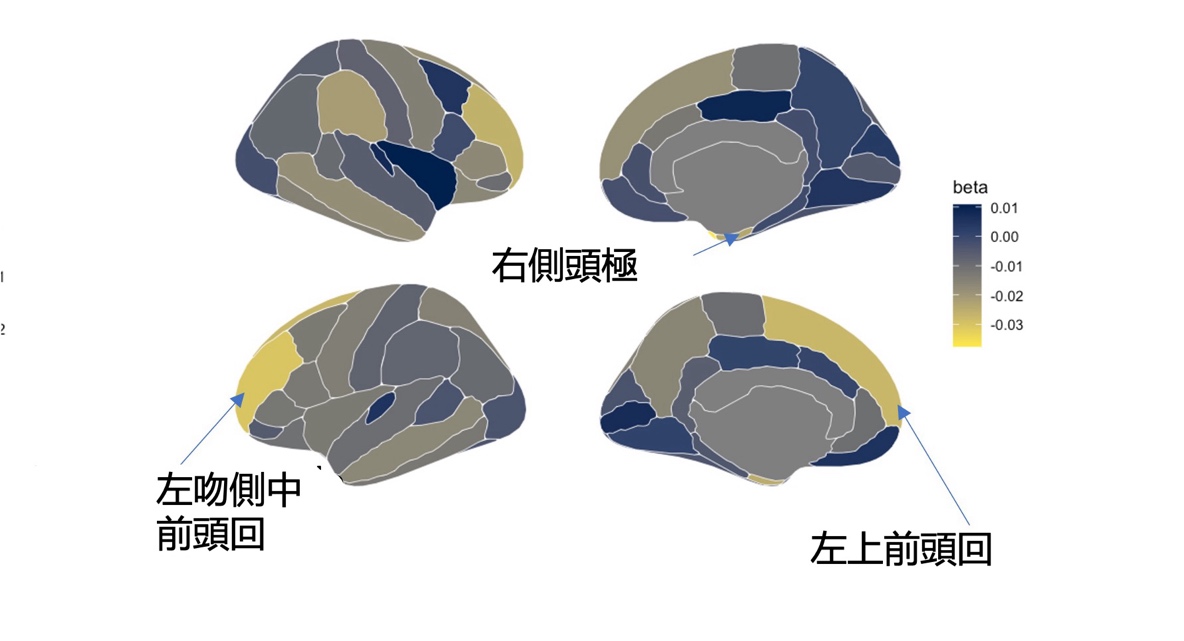

分析の結果、スクリーンタイムが長い子どもほど、2年後にCBCLで測定したADHD症状の得点が高くみられる傾向があり、あわせて脳の一部(右側頭極、左上前頭回、左吻側中前頭回)で皮質が薄くなる傾向があることがわかりました。さらに、脳全体の皮質体積がスクリーンタイムとADHD症状の関係を部分的に仲介(媒介)していることも確認されました。

これらの知見は、スクリーンタイムがADHD症状および脳構造、さらにそれらの発達と関連していることを示しており、スクリーンタイムとADHD症状との関連に関わる神経メカニズムの解明に重要な示唆を与えるものです。

本研究は、発達期におけるデジタルメディア利用の脳科学的理解を深め、今後の健全なメディア使用ガイドラインの策定や教育・医療現場での支援方針づくりに貢献することが期待されます。

〈研究の背景と経緯〉

近年、インターネットやスマートフォンなどのデジタルデバイスの普及により、子どもや思春期の若者の「スクリーンタイム(画面視聴時間)」は急速に増加しています。特にCOVID-19以降は、オンライン授業やリモートでの交流が一般化し、長時間のスクリーン利用が日常化しました。しかし、過度なスクリーン利用は、身体活動や睡眠時間の減少、心理的健康や学業成績への悪影響が報告されており、さらに脳の発達に影響を及ぼす可能性も指摘されています。

これまでの研究では、スクリーンタイムが注意欠如多動症(ADHD)症状の重症度と関連することが報告されてきましたが、その多くは横断研究注6であり、発達に伴う変化や神経生物学的なメカニズムについては十分に解明されていませんでした。また、脳構造との関連についても、前頭前野や帯状回などの特定の領域に変化がみられるという報告はあるものの、大規模データを用いた縦断的検証注7は少なく、メカニズムの全体像は明らかではありませんでした。

〈研究の内容〉

本研究は、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が主導する大規模縦断プロジェクト「Adolescent Brain Cognitive Development(ABCD) Study」のデータを用い、スクリーンタイム、ADHD症状、および脳構造の三者の関係を詳細に検討しました。対象はベースライン時(9〜10歳)の10,116名および2年後追跡時点で得られた7,880名であり、MRIによる脳画像データ、行動データ、スクリーンタイムデータを解析に用いました。

分析では、ベースライン時のスクリーンタイムが2年後のADHD症状および脳構造の変化に与える影響を検討し、さらに脳構造がスクリーンタイムとADHD症状の関係を媒介するかを明らかにするため、媒介分析を実施しました。

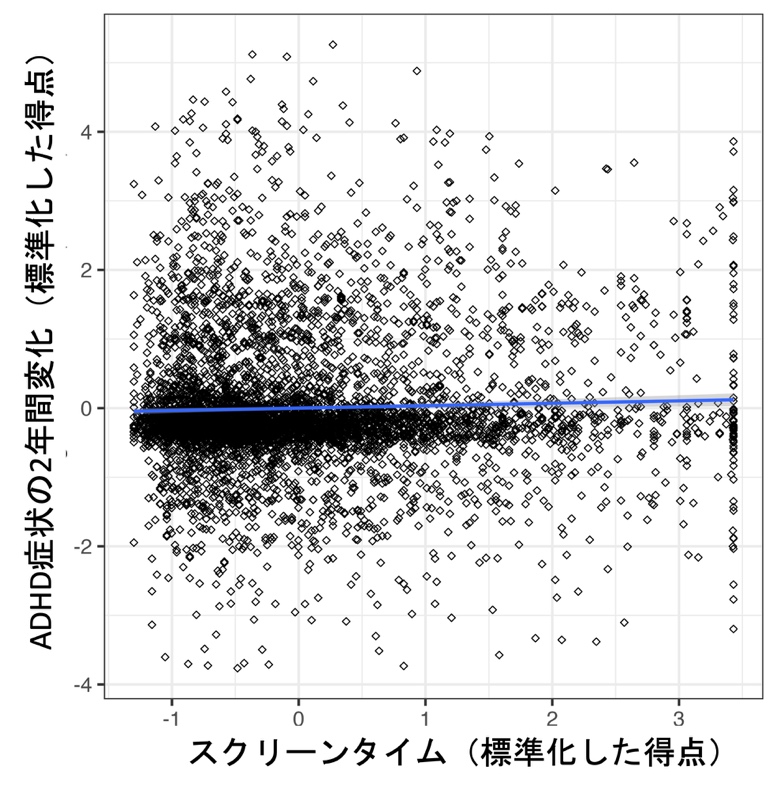

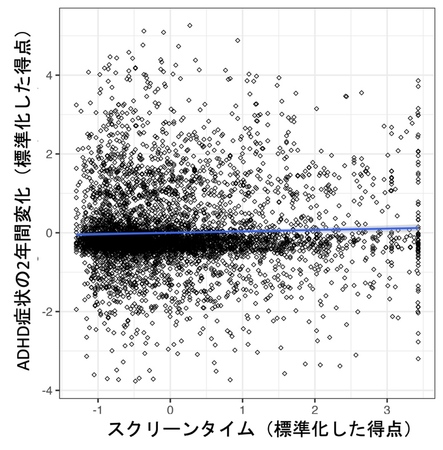

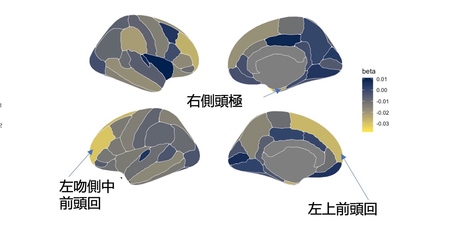

その結果、スクリーンタイムはADHD症状の増加と有意に関連しており(図1)、また右側頭極、左上前頭回、左吻側中前頭回などの脳領域で皮質厚の減少とも関連していました(図2)。さらに、全皮質体積がスクリーンタイムとADHD症状の関係を部分的に媒介していることが明らかになりました(図3)。これらの結果は、スクリーンタイムが脳構造の発達およびADHD症状の発達に影響を与える可能性を示しています。

〈今後の展開〉

本研究は、スクリーンタイムとADHD症状の関連における脳構造の媒介的役割を初めて示した縦断研究であり、発達期の子どもにおけるデジタルメディア利用の神経学的影響を明らかにする上で重要な知見を提供しました。特に、皮質体積の減少という脳の構造的変化が、ADHD症状にみられる注意制御の困難さや衝動性と関係している可能性を示した点は、教育・臨床現場においても重要な示唆となります。

今後は、脳の機能的結合注8やネットワーク解析などの脳機能指標を用いて、神経ネットワークレベルでのメカニズムをさらに明らかにしていく予定です。

〈参考図〉

図1:

図2:

図3:

〈用語解説〉

(注1)Adolescent Brain Cognitive Development(ABCD) Study:米国で実施されている大規模な縦断的脳発達研究であり、9〜10歳の小児約1万人を対象に、思春期から青年期にかけての脳の発達、認知機能、精神的健康、行動、環境要因などを長期的に追跡しているプロジェクトである。対象には健常児のほか、発達障害や精神障害を有する子どもも含まれている。

(注2)注意欠如多動症(ADHD):集中力が続かない(不注意)、じっとしていられない(多動性)、思いついた行動をすぐにしてしまう(衝動性)などの特性がみられる発達障がい。

(注3)脳構造:脳を構成する部位の形や厚み、体積などの形態的特徴を指す言葉である。MRI(磁気共鳴画像)を用いることで、脳の構造を非侵襲的に可視化・定量化することができ、皮質の厚さや 脳体積の変化を調べることが可能になる。

(注4)Child Behavior Checklist:保護者が記入する児童・思春期の情緒および行動を評価する質問紙であり、不安・抑うつ、攻撃性、注意の問題など多面的な領域を評価できる。本研究ではADHD症状の強さを評価するために使用しており、得点が高いほどADHD症状が強いことを意味する。

(注5)脳全体の皮質の体積:脳の大脳皮質の体積の総和を指す。大脳皮質は、思考・記憶・感覚・運動など高次脳機能を担う灰白質の層である。

(注6)横断研究:ある時点で複数の人や集団を一度だけ調べて、特徴や傾向を比べる研究である。

(注7)縦断的検証:同じ対象を追って何度も観察・測定し、変化や因果関係を調べる研究である。

(注8)機能的脳結合:脳の異なる部位同士が同時に活動している関係やつながりのことである。

〈論文タイトル〉

Association of Screen Time with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Their Development: The Mediating Role of Brain Structure

(日本語タイトル:スクリーンタイムと注意欠如多動症(ADHD)症状およびその発達との関連:脳構造の媒介的役割)

〈著者〉

Qiulu Shou, Masatoshi Yamashita, Yoshifumi Mizuno

寿 秋露 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 特命助教

山下 雅俊 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 特命助教

水野 賀史 福井大学先進部門子どものこころの発達研究センター 准教授

〈発表雑誌〉

「Translational Psychiatry」(トランスレーショナル・サイキアトリー)(Impact Factor 6.2)

(2025年10月31日に掲載)15(1), 447

アブストラクトURL:https://www.nature.com/articles/s41398-025-03672-1

DOI番号:10.1038/s41398-025-03672-1