オンラインセミナー 「メコン川2019年干ばつの科学と政治―エビデンスの役割と国際協調への道筋」を開催

〜複雑な国際環境ガバナンスにおけるEBPMの可能性と課題を考察〜

2025年11月11日

公益財団法人日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団

公益財団法人日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団(所在地:東京都港区、理事長:中山幹康、略称:日本GIF)は、2025年9月29日(月)午後2時から、Zoomを利用したオンライン形式にて、日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所の大塚健司氏を講師に、「メコン川2019年干ばつの科学と政治―エビデンスの役割と国際協調への道筋」と題したセミナーを開催しました。

開催趣旨

近年、政策分野で重視されるEBPM(エビデンスに基づく政策形成)は、国際関係においても重要なテーマです。しかし、国家間で共有されるべき「エビデンス」そのものが国家間の対立を引き起こしたら、一体どうなるのでしょうか。

本セミナーでは、2019年にメコン川で発生した干ばつをめぐる一連の事象について取り上げました。この干ばつの原因について、米国のシンクタンクが分析の結果、上流国である中国のダム運用との関連を指摘、一方中国も自国のデータを基に反論し、国際的な論争に発展しました。こうした中、中国は、従来限定的であった上流域の水文データを、2020年11月から下流域のメコン川委員会(MRC)に提供を開始しました。

本セミナーでは、本件に関する論文の執筆者であるアジア経済研究所の大塚健司氏を講師にお招きし、この一連のプロセスを「科学―政策インターフェース」(SPI)の観点から分析していただきました。エビデンスはどのように解釈され、それがいかにして国家間の協調という具体的な成果に結びつきうるのでしょうか。メコン川の事例を通じて、複雑な国際環境ガバナンスにおけるEBPMの可能性と課題を考察しました。

講演要旨

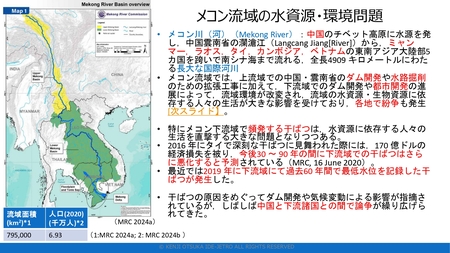

1.メコン流域の水資源・環境問題

・メコン川は、中国のチベット高原を水源とし、同・雲南省の瀾滄江から、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムの5カ国を跨いで南シナ海まで流れる国際河川

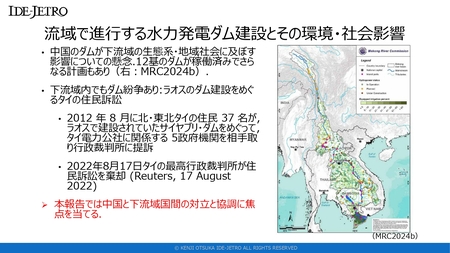

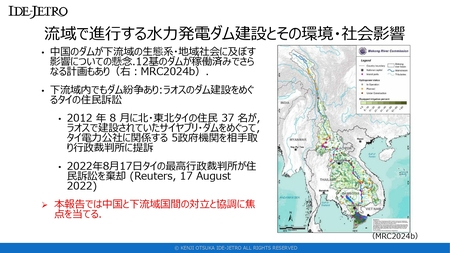

・主な対立は、最上流国である中国と下流の東南アジア諸国との間に存在。中国は本流域で、ダム開発や水路掘削のための拡張工事、都市開発を進めてきた

・ダム開発により、下流国の水環境が大きく変わったという声が高まってきた。さらに、近年は気候変動が要因と思われる異常気象が頻発し、特に2019年の干ばつは深刻で、過去60年間で本流域の水位が最低を記録

・こうした気候災害が起こるたびに、その原因が中国にあるのではないかという論争が繰り広げられてきた

2.メコン流域の越境水資源管理に関する主な国際制度と国際協力

・国際水路条約(UN Water Course Convention)にメコン流域で加盟しているのはベトナムのみのため、すべての流域諸国を拘束する包括的な国際制度はない

- メコン川委員会(MRC)は、1995年に下流4カ国(タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム)によって設立

- 瀾滄江-メコン川協力メカニズム(LMC)は、2016年に中国が主導し、流域6カ国すべてが参加して発足

・中国は2002年から雨期限定でMRC 4カ国と水文データを共有

3.2019年の干ばつをめぐる科学と政治

・2020年4月、米国のシンクタンクStimson Center(SC)の研究チームが国際英語メディアを通じて、2019年干ばつは中国のダムが原因だとする分析レポートを発表。SCの研究チームには、中国政府当局に圧力をかけたいという「語られぬ動機」が透けて見える

・米国政府関係者によるコメントの報道や、中国外交部によるSCの主張の否定もあり、事態は政治化し、国際的な論争へと発展

・主要アクターはそれぞれのエビデンスを基に科学的反論を行った

- MRCは干ばつの主因を雨季の到来の遅れやエルニーニョ現象にあると結論付け

- AMPERES(Australia Mekong Partnership for Environmental Resources and Energy Systems)はSCの研究の科学的信頼性を疑問視

- 中国の清華大学の研究チームは、中国のダム群はむしろ下流域の干ばつを軽減する補完的役割を果たしていると主張

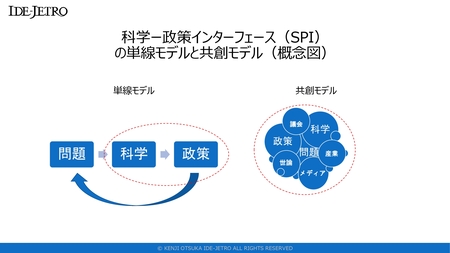

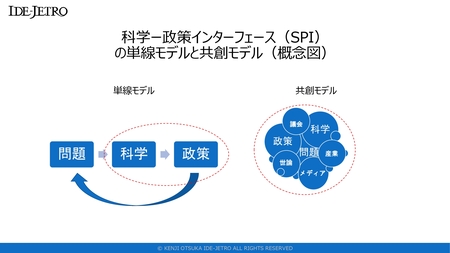

・SPIの視点では、「科学的な真実を政策に伝える」ことで科学的エビデンスに基づく政策が実現する「単線モデル」だけでなく、MRC以外の3アクター(SC、AMPERES、清華大学)は、ウェブサイトやメディアを使用することで「共創モデル」も利用していると分析される

・科学的な論争と政治的緊張が高まる中、中国は2020年11月から、長年の懸案であった水文データの通年リアルタイム共有を開始。中国政府にも、水文データの通年リアルタイム共有によって、米中対立を緩和し、中国への国際的な批判を緩和したいという外交的な「語られぬ動機」が透けて見える

4.エビデンスの役割と国際協調への道筋についての考察

・SPIにおける単線モデルに立つ各研究グループの主張は、「語られぬ動機」を媒介することで、結果として共創的な国際協調関係をもたらしたと解釈できる

・2019年干ばつをめぐる論争は、科学的なエビデンスが科学者から政策決定者へ伝えられるだけではなく、多様なステークホルダー間の相互作用が政策形成につながりうることを示唆

・今後は、MRCを中心とした連携を進めながら、共創モデルによるガバナンスに名実ともに舵を切っていくことで、メコン流域の越境水資源管理をめぐる国際制度をより包括的かつ効果的なものにしていくことができるかもしれない

講演後の質疑応答では、メコン川の今後のダム計画、MRCの担うべき役割、メコン川以外の国際河川の状況、ヨーロッパとの比較等、多様な視点から議論が行われました。

セミナー終了後のアンケートによると、「メコン流域の越境水資源管理に関する主な国際制度と国際協力」や「2019年の干ばつをめぐる科学と政治」のパートへの関心が高かったことがわかりました。この他にも多くの質問や意見が寄せられ、メコン川干ばつの科学と政治への高い関心が見て取れました。

セミナー概要

主 催: 公益財団法人日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団(日本GIF)

日 時: 2025年9月29日(月)14:00~15:30

名 称: オンラインセミナー「メコン川2019年干ばつの科学と政治

―エビデンスの役割と国際協調への道筋」

開催形式: Zoomを利用したオンライン形式(ウェビナー)

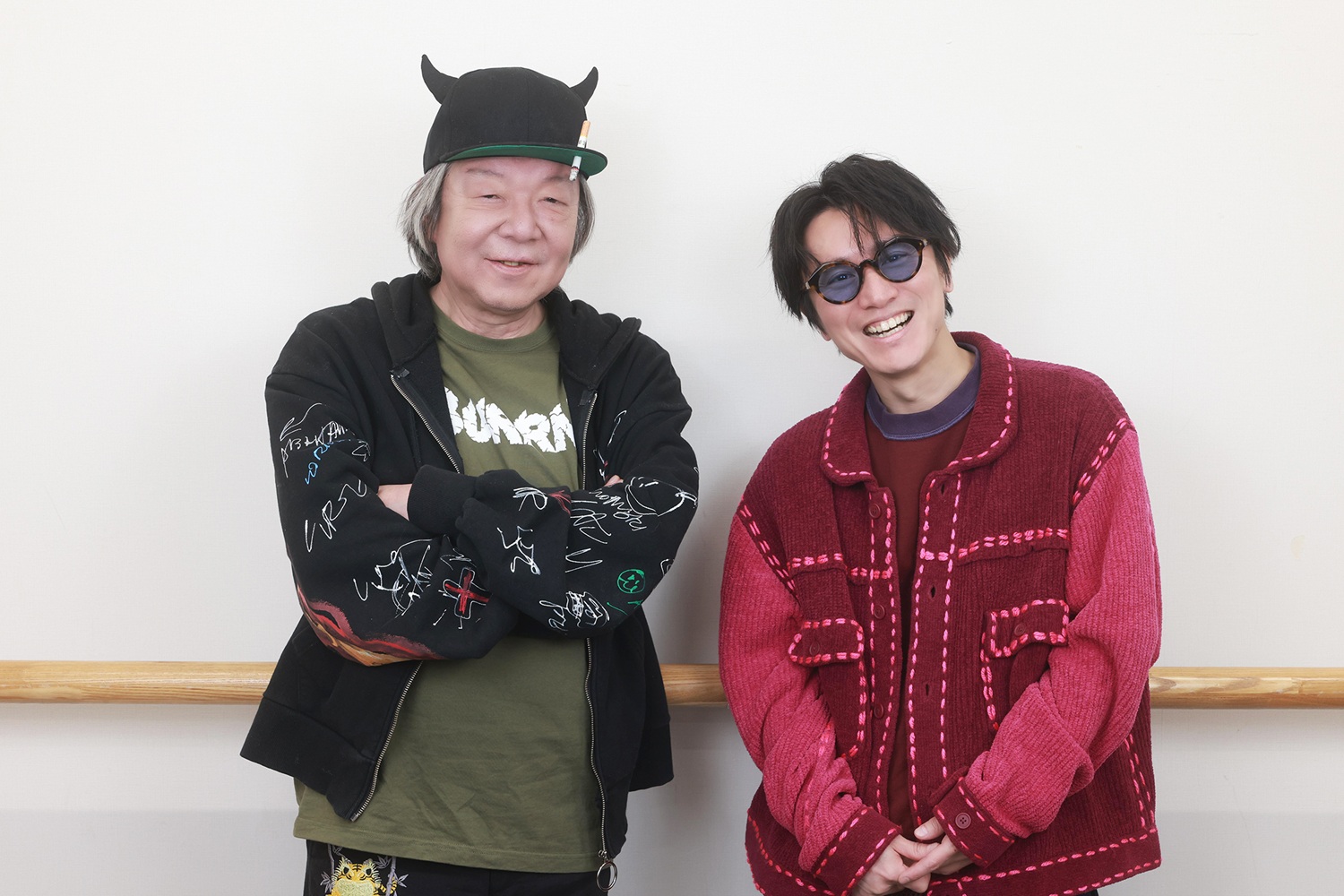

講 演 者: 大塚 健司(日本貿易振興機構アジア経済研究所 新領域研究センター 環境・資源研究グループ長)

司 会 者: 中山 幹康(日本GIF理事長)

参 加 費: 無料

動 画: https://gif.or.jp/seminar_youtube/mekong-2/

講師略歴

日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 新領域研究センター 環境・資源研究グループ長

1993年にアジア経済研究所に入所後、中国の環境問題に関する研究に着手。北京での在外研究を経て、都市住民の環境意識、環境NGOと公衆参加、環境政策過程などについて研究を進める。近年は、中国の環境問題に加え、中国と東南アジア諸国が関わるメコン川流域の越境水資源ガバナンスについても研究を行っている。博士(環境学)。研究分野は、中国・東アジアの環境問題、水・流域・環境ガバナンス。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター