近赤外光も利用可能なアップコンバージョン型ペロブスカイト太陽電池の開発に成功

~色素増感型希土類ナノ粒子とのハイブリッド化により近赤外光を可視光に変換して活用~

2025年10月28日

早稲田大学

桐蔭横浜大学

近赤外光も利用可能なアップコンバージョン型

ペロブスカイト太陽電池の開発に成功

~色素増感型希土類ナノ粒子とのハイブリッド化により近赤外光を可視光に変換して活用~

発表のポイント

●近赤外光※1を電気エネルギーに変える新技術を開発。

●有機色素と希土類※2ナノ粒子を組み合わせ、近赤外光を可視光に変換。

●色素増感型希土類ナノ粒子により可視光に変換されたエネルギーを鉛系ペロブスカイト太陽電池が吸収(利用)することで、高効率・広帯域な太陽光利用を可能とする次世代太陽電池の開発につながると期待。

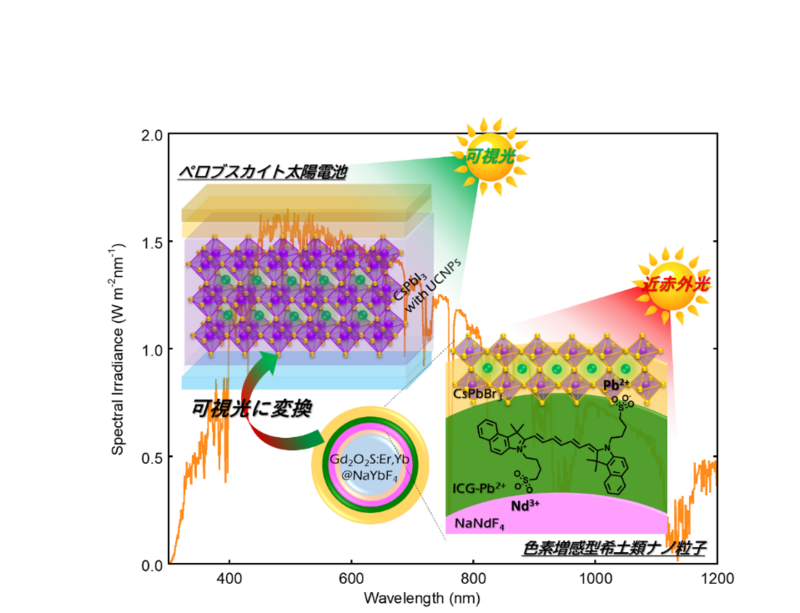

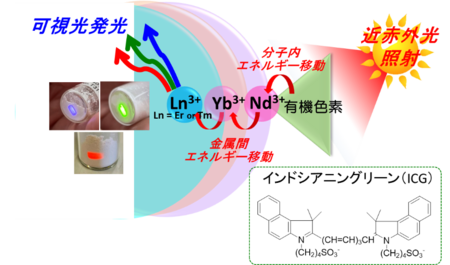

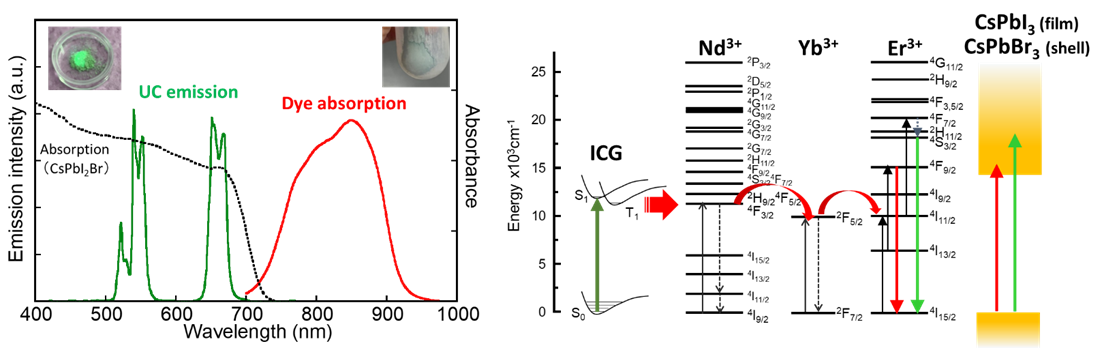

図:色素増感型希土類アップコンバージョンナノ粒子が太陽光スペクトルの近赤外領域を吸収し可視光に変換、その可視光をペロブスカイトが吸収し発電する。

太陽光発電は再生可能エネルギーの中でも最も注目される技術ですが、現在の主流である鉛系ペロブスカイト※3太陽電池は主に「可視光」しか利用できず、太陽光の半分近くを占める「近赤外光」は無駄になっていました。一方、赤外光感度を有する系ペロブスカイト太陽電池では変換効率が低いという問題がありました。早稲田大学理工学術院の石井 あゆみ(いしい あゆみ)准教授、桐蔭横浜大学医用工学部の宮坂 力(みやさか つとむ)特任教授らの研究グループは、微弱な近赤外光を吸収できる有機色素を希土類系ナノ粒子に固定化し、その光を「アップコンバージョン※4」により可視光へと変換する技術を開発しました。さらに、このナノ粒子をペロブスカイト太陽電池に組み込むことで、従来の鉛系ペロブスカイト素子では利用できなかった近赤外光を電気に変換することに成功しました。本研究は、従来の限界を超える次世代型の高効率太陽電池の実現に大きく貢献する可能性のある成果です。

本研究成果は、2025年10月23日(木)に『Advanced Optical Materials』に掲載されました。

キーワード:

近赤外光、アップコンバージョン、ペロブスカイト太陽電池、色素増感、希土類ナノ粒子、有機無機ハイブリッド

(1)これまでの研究で分かっていたこと

太陽光発電は再生可能エネルギーの中でも特に期待されている技術であり、その中でも「ペロブスカイト太陽電池」は高い変換効率と低コストな製造法から、シリコンに次ぐ次世代太陽電池として注目を集めてきました。近年の研究により、ペロブスカイト太陽電池はすでに変換効率26%を超える成果を上げており、シリコン太陽電池に迫る性能を示しています。ペロブスカイト太陽電池は、太陽光の中で主に可視光領域の光を利用します。一方で金属にスズ(Sn)を使うことで近赤外の光を利用することもできますが、スズ系ペロブスカイトでは鉛系の材料に比べて品質がまだ十分でなく、また、シリコン半導体のようにバンドギャップが小さいために出力電圧が0.9 V以下に落ちて変換効率も低下するのが欠点でした。

これに対し、この近赤外光を有効に利用する技術のひとつとして「アップコンバージョン」が古くから研究されてきました。アップコンバージョンとは、低エネルギーの近赤外光を吸収し、それを組み合わせて高エネルギーの可視光に変換する現象です。特に希土類イオンを含むナノ粒子は、赤外光を可視光へ変換できる性質を持つため、光デバイスやバイオイメージングなど幅広い分野で注目されてきました。しかし、この希土類材料には大きな課題がありました。光を吸収する能力が非常に低く、レーザーのような強力な光を当てなければ十分な発光を得られなかったのです。そのため、太陽光のような自然光の下では実用化が難しいとされてきました。

そこで近年、新しいアプローチとして「有機色素による光増感」が提案されました※5。有機色素は近赤外光を強く吸収できるため、これを希土類イオンに組み合わせることで光吸収の弱点を補える可能性があると考えられてきました。実際に、近赤外光を吸収する色素をナノ粒子に付加し、そのエネルギーを希土類イオンへと移すことで、弱い励起光でもアップコンバージョン発光を引き出す研究成果が報告されています※6。ただし、色素とナノ粒子の結合安定性、また太陽電池材料との適合性といった課題が残されていました。

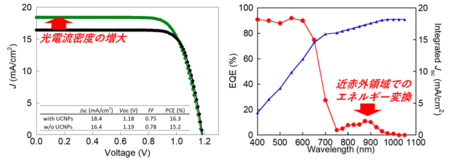

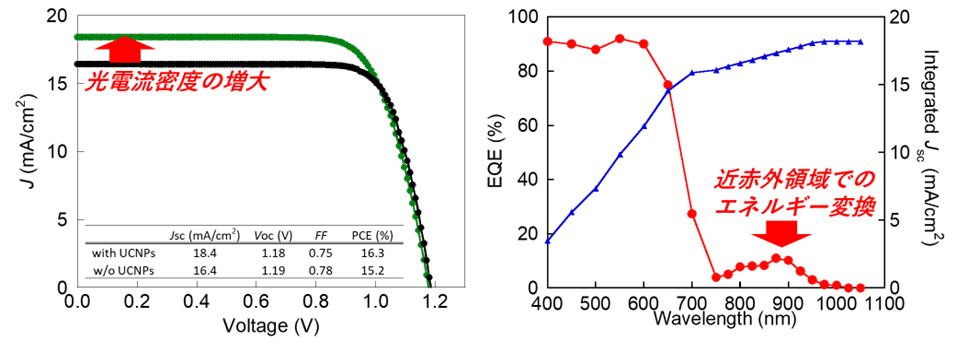

つまりこれまでの研究では、ペロブスカイト太陽電池は「可視光の高効率利用」に優れる一方で、「近赤外光を十分に利用できない」あるいは「近赤外光を取り入れると変換効率が低下する」という課題に直面していました。一方、アップコンバージョン技術は近赤外光を利用する有望な手段として知られていましたが、光吸収効率が極めて低いという根本的な制約がありました。本研究では、この問題を解決するために、波長の長い「近赤外光」を光吸収係数の高い有機色素によって効率的に吸収し、そのエネルギーをアップコンバージョン過程を通じて高エネルギーの可視光に変換し、最終的にペロブスカイト層で光電変換に利用する手法を採用しました。このアップコンバージョンを組み込んだペロブスカイト太陽電池により、近赤外光のエネルギーを可視光吸収に相当する高電圧出力へと変換することに成功しました。具体的には、1.2 Vに近い開放電圧を維持しながら赤外光感度を得ることに成功し、エネルギー変換効率として16%以上を達成しました。

(2)今回の新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法

今回の研究で目指したのは、「ペロブスカイト太陽電池に近赤外光の利用機能を持たせること」でした。ハロゲン化鉛系ペロブスカイトは、太陽光の中で主に可視光領域の光を吸収します。ここで、近赤外光も吸収し、それを可視光に変換して電池に取り込めれば、太陽光をより幅広く利用でき、発電効率の飛躍的な向上が期待されます。

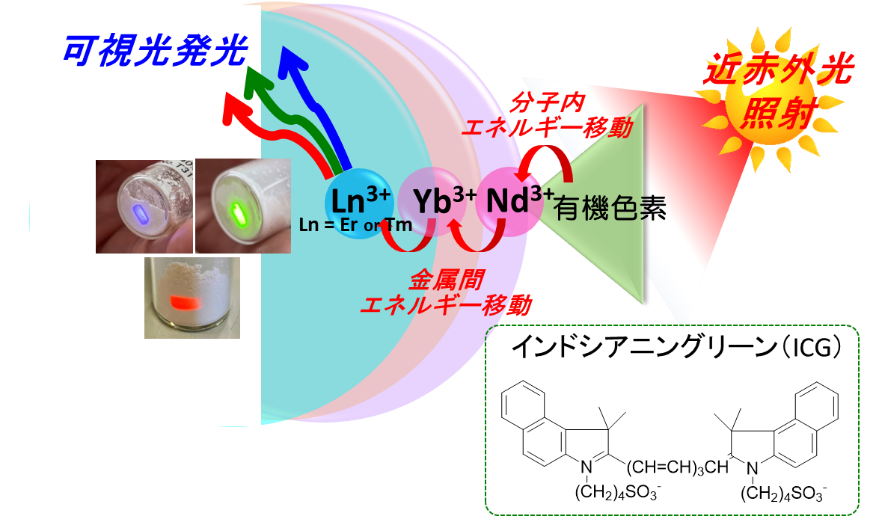

そのために本研究グループは、「有機色素を化学的に結合した希土類系アップコンバージョンナノ粒子」を開発しました(図1)。具体的には、まず近赤外光を強く吸収する有機色素の一つであるインドシアニングリーン(ICG)を選び、その分子を希土類イオンを含むナノ粒子の表面に固定しました。ICGは太陽光の中の近赤外領域の光を効率よく吸収することができ、そのエネルギーをナノ粒子内部の希土類イオンへと渡します。その結果、弱い近赤外光でも希土類イオンから可視光が放出されるようになりました。

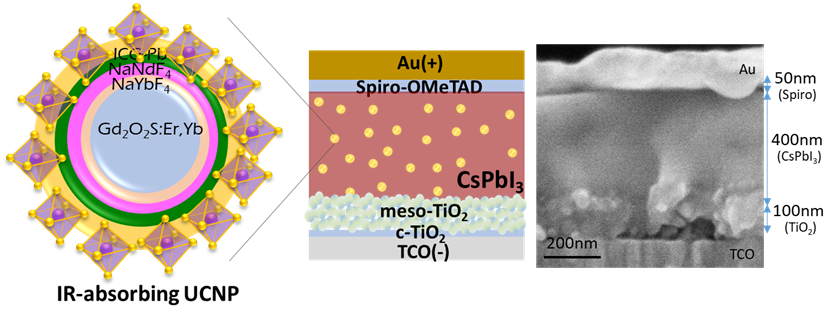

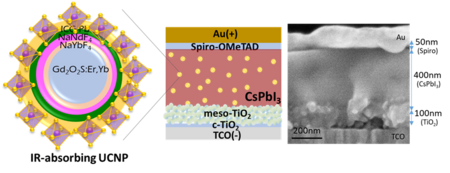

さらに、このナノ粒子の表面を「ペロブスカイト(CsPbBr₃)」で覆うという界面処理を新たに導入しました(図2)。この処理により、粒子表面でのエネルギー損失が抑えられるだけでなく、太陽電池の本体であるCsPbI₃ペロブスカイト層との親和性が高まりました。つまり、異なる材料同士を組み合わせても、結晶構造が乱れたり欠陥が増えたりせず、むしろ滑らかに組み込めるようになったのです。

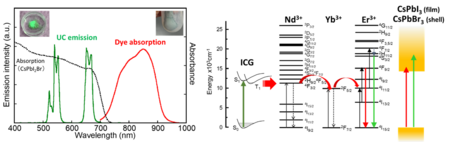

この改良型アップコンバージョンナノ粒子を CsPbI₃太陽電池 に導入したところ、従来のセルと比べて光電流密度が顕著に増加しました。つまり、これまで利用できなかった近赤外光がアップコンバージョンナノ粒子により可視光に変換されたのち、ペロブスカイトがそのエネルギーを吸収することで電気へと変換されていることを実証できたのです(図3)。さらに、分光感度スペクトル(IPCE)の測定からも、通常では応答のない近赤外領域で確かな電流応答が確認されました(図4)。これらの結果は、色素→希土類→ペロブスカイトという多段階のエネルギー移動を介した近赤外光での発電が確かに生じていることを示しています。

このようにして本研究では、近赤外光を効率よく吸収できる有機色素と、アップコンバージョン能力を持つ希土類ナノ粒子、そして高効率なペロブスカイト太陽電池を組み合わせるという新しい手法を確立しました。これにより、従来のペロブスカイト太陽電池が抱えていた「近赤外光利用の壁」を越え、太陽光全体をより効率的に活用するための基盤を築いたと言えます。

図1 色素増感型希土類アップコンバージョンナノ粒子の構造と近赤外光照射下での可視光発光の写真

図2 CsPbBr₃ で被覆したアップコンバージョンナノ粒子の構造と ペロブスカイト受光層への導入した際の断面SEM像

図3 左:色素増感型アップコンバージョンナノ粒子の吸収と発光特性。 発光波長はペロブスカイト層の吸収と一致する。 右:エネルギーダイアグラム。ペロブスカイト層内に置いて、 色素→希土類→ペロブスカイトという多段階のエネルギー移動が生じる。

図3 左:色素増感型アップコンバージョンナノ粒子の吸収と発光特性。 発光波長はペロブスカイト層の吸収と一致する。 右:エネルギーダイアグラム。ペロブスカイト層内に置いて、 色素→希土類→ペロブスカイトという多段階のエネルギー移動が生じる。

図4 左:太陽光照射下(1sun)での電流-電圧特性(緑:ナノ粒子あり、黒:ナノ粒子なし)。 右:アップコンバージョンナノ粒子を含むペロブスカイト素子の分光感度スペクトル。

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究の成果は、太陽電池のエネルギー変換効率を大きく押し上げる可能性を秘めています。従来、太陽光発電の理論限界(ショックレー・クワイサー限界)は「受光層の吸収帯(バンドギャップ)に基づく設計」によって規定されてきましたが、今回のように近赤外光を可視光へと変換して取り込む仕組みを導入することで、その限界を超える道が開けます。これは学術的にも大きな意義を持ち、太陽電池研究の新しい方向性を提示するものです。

社会的には、再生可能エネルギーの効率向上に直結する成果です。特に太陽光発電は設置面積に制約があるため、同じ面積でより多くの電力を生み出せる技術は、普及を加速させる強力な鍵となります。加えて、今後この技術が大規模なソーラーファームだけでなく、住宅用パネルや携帯機器、さらには建物や車の窓に組み込まれる太陽電池にも応用されれば、日常生活におけるエネルギー自給の可能性を広げることになります。

(4)今後の課題、展望

今回の成果は近赤外光を利用した発電の実証という大きな一歩ですが、実用化に向けてはまだ課題が残されています。まず、色素やナノ粒子が太陽電池内で長期間安定して働くかどうか、耐久性の評価が必要です。ペロブスカイト自体の安定性も未解決の課題であり、湿気や熱による劣化を防ぐ工夫が求められます。また、今回の研究では鉛を含む材料を用いていますが、環境負荷を軽減するためには「鉛フリー」の代替材料を探索することも今後の重要な方向性です。

展望としては、この技術を大面積のパネルへ応用するスケールアップ研究や、さらに高効率な色素やナノ粒子の開発が進めば、理論限界を超える超高効率太陽電池の実現が現実味を帯びてきます。持続可能な社会を支える基盤技術として、再生可能エネルギー利用の大きな進展に寄与することが期待されます。

(5)研究者のコメント

太陽光の中でこれまで利用できていなかった近赤外光を電気に変えることができれば、太陽電池の性能は飛躍的に向上します。本研究はそのための一つの具体的な解決策を提示できた成果だと考えています。今後は安定性や環境性の課題に取り組み、より持続可能で実用的な次世代太陽電池の実現を目指して研究を進めていきたいと思います。

(6)用語解説

※1 近赤外光:

およそ750~2500 nmの領域の光で、人の目には「見えない光」。私たちが地上で受ける太陽光エネルギーの約4割を占める。

※2 希土類:

周期表のランタニド系列(La~Luの15元素)に加えて、スカンジウム(Sc)やイットリウム(Y)を含む17元素を指す。地殻中に比較的豊富に存在する。希土類元素を含むアップコンバージョン材料は古くから報告されており、例えば、イッテルビウム(Yb)イオンからエルビウム(Er)やツリウム(Tm)イオンへのエネルギー移動を介することで、980 nmの近赤外光を青・緑・赤色などの可視光に変換することができる。一方で、アップコンバージョン発光は、希土類イオンの離散的なエネルギー準位間の電子遷移を利用した現象であり、禁制遷移であることから、発光効率が著しく低く(1%程度)、光吸収能も非常に低い( モル吸光係数ε = 1-10 dm³mol⁻¹cm⁻¹、有機色素の1/10000 )。

※3 ペロブスカイト:

天然鉱物カルシウムチタン酸塩(CaTiO₃)の結晶構造に由来する、一般式 ABX₃(A:有機または無機カチオン、B:金属カチオン、X:ハロゲン陰イオン)で表されるペロブスカイト型結晶構造をもつ化合物群の総称。太陽電池分野では主に、ハロゲン化鉛ペロブスカイト(例:CH₃NH₃PbI₃、CsPbI₃など)が利用されている。これらの化合物は、高い光吸収係数、長いキャリア拡散長、低い欠陥密度、溶液プロセスによる低温製膜が可能といった特性を有しており、高い光電変換効率を実現できる次世代光電変換材料として注目されている。

※4 アップコンバージョン:

アップコンバージョンとは、2つ以上の光子が連続して吸収されることで、励起波長よりも短波長の光が放出される現象であり、近赤外光などの低いエネルギーの光を可視や紫外光といった高いエネルギーに変換することができる。代表的な機構として、有機系材料の二光子吸収や三重項―三重項消滅、希土類イオンを含むナノ粒子の多段階励起などが挙げられ、古くから研究が行われている。

※5 A. Ishii, M. Hasegawa, “Solar-Pumping Upconversion of Interfacial Coordination Nanoparticles”, Sci. Rep., 7, 41446 (2017).

※6 A. Ishii, Y. Adachi, A. Hasegawa, M. Komaba, S. Ogata, M. Hasegawa, “Multicolor Upconversion Luminescence of Dye-Coordinated Er³⁺ at the interface of Er₂O₃ and CaF2 nanoparticles”, Sci. Tech. Adv. Mater., 20, 44-50 (2019).

(7)論文情報

雑誌名:Advanced Optical Materials

論文名:NIR-Harvesting Upconversion CsPbI₃ Perovskite Solar Cells with Dye-Hybridized Nanoparticles

執筆者名(所属機関名):Ayumi Ishii,*[a] Shuhei Matsumura,[a] Mitsunori Ota,[b] Ryusuke Mizoguchi,[b] and Tsutomu Miyasaka*[c]*責任著者

[a] Department of Chemistry and Biochemistry, School of Advanced Science and Engineering, Waseda University

[b]Faculty of Life & Environmental Sciences, Teikyo University of Science

[c]Graduate School of Engineering, Toin University of Yokohama

掲載日時:2025年10月23日(木)

DOI: https://doi.org/10.1002/adom.202501682

掲載URL: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.202501682

(8)研究助成

研究費名:JST さきがけ(JPMJPR17P2)A-STEP(JPMJTR23T8)

研究課題名:光エネルギー超高効率利用を可能とする有機無機ハイブリッドアップコンバージョン材料の開発

研究代表者名(所属機関名):石井 あゆみ(早稲田大学)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター