寝室の換気量、現行の2倍が望ましい可能性

2025年9月9日

早稲田大学

寝室の換気量、現行の2倍が望ましい可能性

【発表のポイント】

●寝室内換気と睡眠の質の関係について、過去17本の研究を整理・分析しました。

●寝室の換気状況を示す指標として用いられる二酸化炭素濃度が1,000ppmに達すると、睡眠効率や深睡眠割合が低下することを確認しました。

●安全側に余裕を持たせて睡眠の質が低下する可能性を十分に低く抑えるには、寝室内の二酸化炭素濃度を800ppm以下に保つことが望ましく、現行の住宅換気基準の少なくとも2倍の換気量が必要であると推計されました。

●本研究成果は、住宅の設計規格や換気設備の改良、省エネルギー型換気技術の開発につながることが期待されます。

早稲田大学スマート社会技術融合研究機構 研究助手の秋元 瑞穂(あきもと みづほ)、同大学理工学術院教授の田辺 新一(たなべ しんいち)およびデンマーク工科大学教授のPawel Wargockiらの国際研究チームは、寝室内換気と睡眠の質の関係について、同グループの研究成果に加え、国内外で発表された関連研究を含めて整理・分析しました。

その結果、寝室の換気状況を示す代表的な指標である二酸化炭素濃度※1が1,000ppm※2に達すると睡眠効率※3や深睡眠※4割合が低下すること、さらに安全側に余裕を持たせて睡眠の質が低下する可能性を十分に低く抑えるには800ppm以下を目標とすべきであることが明らかとなりました。また、この水準を満たすためには、現行の住宅換気基準の少なくとも2倍の換気量が必要であることを示しました。

本研究成果は、Taylor & Francis社発行の国際学術誌『Science and Technology for the Built Environment』(論文名:New research on bedroom ventilation and sleep quality suggests that building standards should be revisited (ASHRAE 1837-RP))に掲載され、2025年7月21日(月)にオンライン版が公開されました。

(1)研究の背景と目的

これまでの研究でも、寝室の不十分な換気が睡眠の質に及ぼす影響には関心が寄せられてきました。特に、室内のCO₂濃度が高まると、覚醒時に眠気や集中力の低下が生じることは広く知られているものの、寝室内の換気不足や、その結果として生じるCO₂濃度の上昇が睡眠に与える影響については、これまで統一的な結論を導くことが困難でした。これは、実際に報告されてきた研究が、対象とする人数や年齢、測定した睡眠指標(睡眠効率、深睡眠割合、入眠潜時※5など)、さらに換気の方法(窓開け、機械換気など)においてそれぞれ異なっていたためであり、結果を直接比較することが難しい状況にあったからです。

(2)研究の方法と明らかになったこと

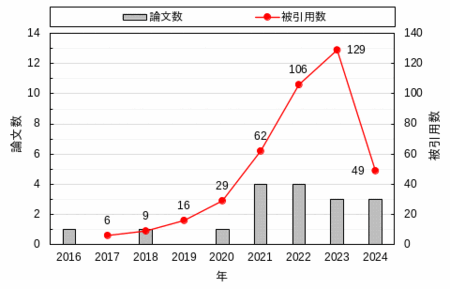

本研究グループは、同グループの研究成果を含め、2020年1月から2024年8月までに発表された、寝室の換気状況と睡眠の質を同時に測定した合計17本の研究を整理・分析しました。対象には、実際の住環境で寝室の状況を調べた研究に加え、換気条件を意図的に操作して睡眠への影響を検討した研究も含まれており、寝室内のCO₂濃度や換気条件と、睡眠効率、深睡眠割合、入眠潜時といった睡眠指標との関係を比較しました。これらの研究はまだ数は多くないものの、近年着実に増加しており、国際的にも注目が高まっています(図1)。

図1:睡眠中の換気と睡眠の質を同時に測定した論文数と被引用数の推移 2024年8月時点での状況を示しており、論文数が年々増加していることがわかる。

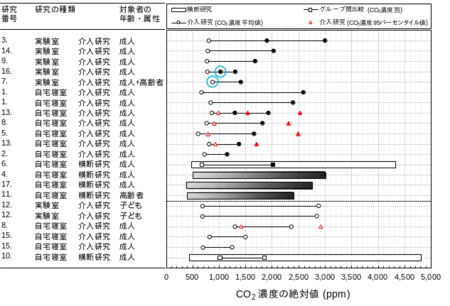

分析の結果、寝室内のCO₂濃度が高くなると睡眠の質に影響が及ぶことが確認されました。図2は、レビュー対象とした研究を縦軸に並べ、それぞれの研究の種類(実際の住環境での調査か、換気条件を操作した実験的研究か)や対象者の年齢属性とともに整理し、横軸に報告されたCO₂濃度を示したものです。整理・分析した17本の研究のうち、一部は複数の条件で実験を行っており、図2には合計22件の実験データが反映されています。そのため研究番号が同じでも、条件の異なる結果が複数プロットされている場合があります。

例えば研究番号3では、実験室内のCO₂濃度がおよそ800 ppm、1,900 ppm、3,000 ppmの条件で比較されています。その結果、800 ppmに比べて1,900 ppmや3,000 ppmでは睡眠の質に統計的に有意な低下(p<0.05)が確認されました。このように、黒く塗りつぶされたプロットは有意な低下が認められた条件を、白抜きのプロットは比較対象や有意差が認められなかった条件を示しています。

図2:寝室内CO₂濃度と睡眠の質に関する各研究の結果 縦軸にはレビュー対象とした研究番号が並び、それぞれの研究の種類(横断研究=実際の住宅で実態調査を行った研究、介入研究=実験室・実際の住宅で換気条件を変えた研究)と対象者の年齢属性が整理されている。なお、同じ研究番号が複数示されているのは、1つの研究で条件の異なる実験結果を含むためである。

図2:寝室内CO₂濃度と睡眠の質に関する各研究の結果 縦軸にはレビュー対象とした研究番号が並び、それぞれの研究の種類(横断研究=実際の住宅で実態調査を行った研究、介入研究=実験室・実際の住宅で換気条件を変えた研究)と対象者の年齢属性が整理されている。なお、同じ研究番号が複数示されているのは、1つの研究で条件の異なる実験結果を含むためである。

横軸には寝室内CO₂濃度を示し、黒いプロットは平均値、赤いプロットは95パーセンタイル値。塗りつぶされたプロットや灰色の帯は統計的に有意な差(p<0.05)が確認された水準を示し、白抜きは有意差が確認されなかったことを示す。CO₂濃度は絶対値で表す。なお、研究番号12は人工気候室にて実験的にCO₂を追加して濃度を上昇させた研究であり、他の研究と必ずしも直接比較できない。

図2から、脳波計や腕時計型睡眠計によって測定された睡眠の質に有意な低下(p<0.05)が報告された最も低い絶対CO₂濃度は約1,000 ppmであることが読み取れます。一方で、統計的に有意差が確認された条件(塗りつぶし)と比較された参照条件(白抜き)の中で最も高い濃度は850 ppmでした。(それぞれ図中に青丸で示す。)ただし、850ppmという値はあくまで参照条件にすぎず、NOAEL(無影響量)と位置づけることはできません。本研究グループは、センサーの測定精度(±50 ppm程度)を考慮し、安全側に余裕を持たせて800 ppm以下を暫定的な目標水準とすることが合理的だと提案しました。

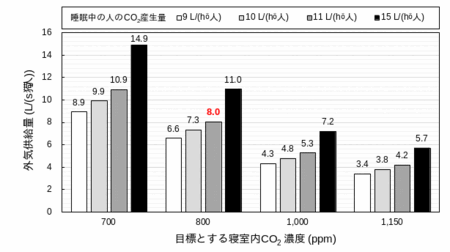

さらに、図3は外気のCO₂濃度を420 ppmと仮定し、睡眠中の人からのCO₂産生量に応じて、寝室内のCO₂濃度を800 ppmや1,000 ppmといった目標値以下に保つために必要な外気供給量を推計したものです。この図から、成人が睡眠中の寝室でCO₂濃度を800 ppm以下に維持するには一人当たり約8 L/s(リットル/秒)の外気供給が必要であることが読み取れます。この換気量は、現在推奨されている住宅の換気量より明らかに多く、また住宅で広く採用されている0.5回/h換気※6よりも高い値に相当します。例えば、床面積10m2・天井高2.5mの寝室(容積25m3)で考えると、一人で滞在する場合はおよそ1時間に1回、二人で滞在する場合はおよそ30分に1回、部屋全体の空気が入れ替わる換気量に相当します。現状、この水準に対応する規格は限られており、欧州規格EN 16798-1の最も厳しいカテゴリーI(屋外濃度+380 ppm以内)が該当します。また、一部の病院規格(例:米国暖房冷凍空調学会ASHRAE Standard 170、日本の病院設備設計ガイドラインHEAS-02)でも同様のレベルが規定されています。

なお、必要換気量は「屋外濃度との差」と「室内のCO₂産生量」によって決まります。就寝時はCO₂産生量が覚醒時より小さいため、寝室で800 ppmを目標とする場合でも、一般オフィスで1,000 ppmを目標とする場合と同程度(約8–10 L/s・人)の換気量が必要になる目安です。

外気CO₂濃度を420 ppmと仮定し、睡眠中の人のCO₂産生量(9、10、11、15 L/(h・人))と、目標とする寝室内CO₂濃度(800 ppmや1,000 ppmなど)に応じて必要な外気供給量を推計したもの。睡眠中のCO₂産生量は、9 L/(h・人)が高齢者、10 L/(h・人)が子ども、11 L/(h・人)が成人、15 L/(h・人)が夜間に目覚めやすい人や代謝量の高い人を想定している。成人の睡眠中の寝室を想定した場合、CO₂濃度を800 ppm以下に維持するには、一人当たり約8 L/sの換気量が必要である。

(3)研究の波及効果や社会的影響

これまで住宅の換気は、主にシックハウス対策や結露防止、感染症対策を目的として議論されてきましたが、本研究は睡眠という生活行動と換気環境を結び付け、寝室で目安となるCO₂濃度を提示した点に特徴があります。睡眠の質が日々の生活に影響することを踏まえると、こうした知見は住宅設計や換気のあり方を検討するうえで有用な基礎情報となります。

(4)今後の展望

本研究は既存研究を整理・分析したレビューであり、対象となった研究数がまだ多くないこと、また研究ごとに条件や評価方法に違いがあることが課題として挙げられます。また、CO₂濃度は寝室の換気状況を示す指標として広く用いられていますが、CO₂のみを操作した研究は限られており、特に1,000ppm未満の低濃度での比較データが不足しています。そのため、今後さらなる研究の積み重ねが必要です。

本研究で得られた知見をもとに、比較可能なデータが増えていくことが重要であり、私たち自身も実際の寝室での実験や調査を継続することで、より確かな知見を蓄積していきたいと考えています。

(5)用語解説

※1 CO₂(=二酸化炭素)濃度

室内の空気に含まれる二酸化炭素の割合を示す指標。単位は ppm(parts per million、百万分の一)。人が呼吸でCO₂を排出するため、室内の換気状況を示す目安として広く使われている。

※2 ppm

気体の濃度を表す単位で、「100万分の1」を意味する。例えば、800 ppm は空気100万分のうち二酸化炭素が800含まれる状態を表す。

※3 睡眠効率

布団やベッドに入っていた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合。一般的に85%以上で良好とされる。

※4 深睡眠

睡眠段階のひとつで、脳波では徐波(ゆっくりした波)が多く出現する状態。身体の回復や記憶の整理に重要とされる。

※5 入眠潜時

布団やベッドに入ってから実際に眠りに入るまでの時間を指す。短いほど寝つきが良いとされ、長い場合は寝つきにくさや睡眠の質の低下を示すことがある。

※6 換気回数(回/h)

室内の空気が1時間あたりに何回入れ替わるかを示す指標。例えば0.5回/hは「2時間で部屋全体の空気が1回入れ替わる」ことを意味する。

(6)論文情報

雑誌名:Science and Technology for the Built Environment

論文名:New research on bedroom ventilation and sleep quality suggests that building standards should be revisited (ASHRAE 1837-RP)

執筆者名(所属機関名):秋元 瑞穂*(早稲田大学)、Xiaojun Fan(カリフォルニア大学バークレー校シンガポール研究拠点)、Li Lan(上海交通大学)、Chandra Sekhar(シンガポール国立大学)、田辺 新一(早稲田大学)、David P. Wyon(デンマーク工科大学)、Pawel Wargocki(デンマーク工科大学)

論文掲載日:2025年7月21日

掲載URL:https://doi.org/10.1080/23744731.2025.2531317

DOI:10.1080/23744731.2025.2531317

(7)研究助成

研究費名:科研費 特別研究員奨励費22KJ2956

研究課題名:室内環境が良質な睡眠に与える影響に関する研究

研究代表者名(所属機関名):秋元瑞穂(早稲田大学)

研究費名:ASHRAE 1837-RP

研究課題名:The Effects of Ventilation in Sleeping Environments

研究代表者名(所属機関名):Pawel Wargocki(デンマーク工科大学)

なお、本研究は Danish the 20th December Foundation および鹿島学術振興財団(The Kajima Foundation)からの支援も受けています。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター