日本の外食産業を悩ませる人手不足にどう向き合うか EX(従業員体験)で組織を強くする研修とは?

従業員エンゲージメント向上の鍵は体験型研修!

2025年7月29日

くら寿司株式会社

くら寿司 ニュースレター2025年7月号

<従業員エンゲージメント向上の鍵は体験型研修!>

日本の外食産業を悩ませる人手不足にどう向き合うか

EX(従業員体験)で組織を強くする研修とは?

日本経済新聞社がまとめた2024年度飲食業調査(主要外食590社を対象に2025年3月下旬から6月上旬まで実施)によると、回答のあった主要外食企業297社のうち、25.4%の企業が「国内出店が計画当初より減った」と回答。「増えた」と答えた企業(11.2%)を大幅に上回りました。*1

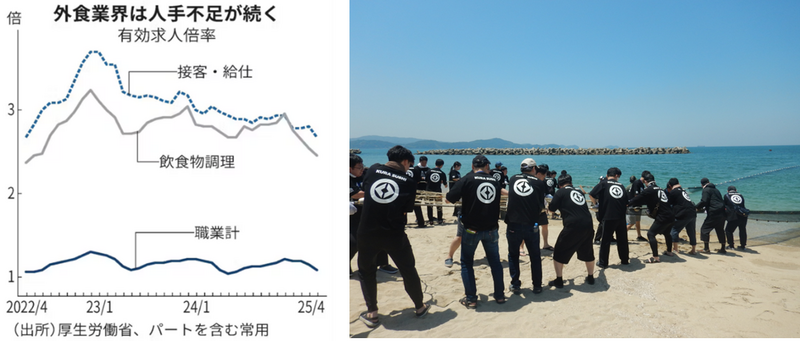

また、厚生労働省調査の職業別の有効求人倍率(パート含む常用)は、「飲食物調理」の就業者が4月に2.47倍、「接客・給仕」が2.68倍と、全職業合計の1.08倍を大きく上回る結果に。つまり外食産業は、求職者に対して求人数が2倍以上の超売り手市場であることが分かります。*2

このように、深刻化する人手不足ですが、そもそも人手不足が目立ってきたのは2010年代、就業者層のボリュームゾーンだった団塊世代が退職し始めた頃です。さらに少子高齢化による若年労働力の減少、働き方への価値観の変化によって転職率が高まったことなど、複数の要因が人手不足を加速させています。

人手不足を解決するためには、今働いている人やこれから働く人が「ここで働きたい」と思える環境の整備が急務です。各企業は、EX(Employee Experience:従業員体験)を高めるため、モチベーション向上や深い学びにつながる研修に力を注いでいます。

(企業色を生かした研修事例)

・日本マクドナルド…技能コンテスト「ALL JAPAN CREW CONTEST」を1977年から開催

・サントリーグループ…2024年から新卒2年目の全員を対象にした「2年次Global VALUE研修」を開始

・TDK…新人研修の一環として、グループでタイマーづくりに挑戦する「モノづくり講座」を実施

そして、くら寿司では、農業・漁業の現場に出向いて体験する社員研修、従業員の接客や調理技術の頂点を決定するコンテスト「KURA-No. 1 GRAND PRIX」(くらワン グランプリ)など、EXの向上へ向けたさまざまな取り組みを行っています。

本ニュースレターでは、くら寿司独自の試みとともに、人材育成の最前線をご紹介していきます。

*1日本経済新聞 「2024年度飲食業調査」

*2厚生労働省「職業別の有効求人倍率(パート含む常用)」

企業理念を体現する体験型研修で、モチベーションとエンゲージメントの向上へ

~ 昨今の採用動向・企業研修のトレンドを 人材採用の専門家・谷出正直氏にインタビュー~

「イキイキと働く人が増える社会をつくること」を自身の働く目的に掲げる、採用コンサルタント・採用アナリストの谷出正直さん。企業の採用支援や求職者のキャリア支援、セミナーや研修の講師、寄稿やコラムの連載、メディア出演など幅広く活躍し、採用関係者から絶大な信頼を得る谷出さんに昨今の動向やトレンドをお伺いしました。

――人手不足に悩む企業は、採用活動でどのような工夫をしているのでしょうか。

昨今の流れの一つに、「ジョブ型採用」があります。これは職務内容に適したスキルや経験を持つ人を採用する方法で、優秀な人材ほど「自分がやりたい仕事ができる環境」を選ぶ傾向があります。つまり、企業が求職者を選ぶ時代から、企業は求職者に選ばれる時代へと変化しています。また、新卒採用に関しては「早期化」「通年化」が進んでいます。これまでは一定の採用期間で、人材を確保できていましたが、今は通年での情報発信や接点づくりが必要です。さらに、地方では副業人材を活用する動きも見られます。例えば、フルタイムでの雇用は難しいが、スキルは必要といったケースで、リモート勤務による副業人材を受け入れる企業や自治体などが増えてきています。

――採用後、有能な人材に長く働き続けてもらうための研修には、どのような工夫が必要でしょうか。

現在の研修は、講義中心の「座学型」から「参加・体験型」へと移行しています。ディスカッション、体験ワーク、フィールドワークなど、学びを「自分ごと化」できる設計が求められています。そして、研修に入る前に「なぜ今この研修を行うのか」「この研修が自分にどう関係するのか」を明確に伝えることがとても重要です。目的を理解できれば、研修が単なる“やらされごと”ではなく、自身の成長につながるものとして受け止められるようになります。企業のビジョンや考え方を研修を通じて理解し、それが「自分の夢」と重なると、仕事へのモチベーションが高まります。もちろん労働条件も大切ですが、それだけでは人は定着しません。給与が理由で入社した人は、より良い条件があれば転職を考えるようになります。だからこそ「この会社で働きたい」と思える理念や価値観の共有が不可欠なんです。

――企業理念の共有は社外だけでなく、社内へ発信することも重要なのですね。

まさにその通りです。例えば、くら寿司が実施している「漁業や農業の現場体験研修」は、日本の第1次産業を支え、食文化を守るという企業の社会的意義を体現した取り組みです。これは社員にとっても自社の存在意義を再認識する貴重な機会となります。現代の人材確保は採用担当者だけでなく、企業の方向性を発信する広報担当者との連携がとても重要性を増しています。企業の方向性を社外だけでなく社内にもしっかり発信することで、入社後、すぐ離職してしまうミスマッチを防ぐことにもなります。また、ビジョンを語るだけでなく実行できている、言行一致の企業であることは、働く側にとって大きな安心となり、モチベーションの基礎になると思います。

――「KURA-No. 1 GRAND PRIX」(くらワン グランプリ)のようなコンテスト形式の研修については、どのように評価されていますか?

正しく設計すれば非常に効果的な研修だと思います。日常的に行っている業務を研修のテーマに設定し、コンテストという形式で取り組むことで、技術が磨かれ、チームの一体感も高まります。「他店に負けたくない」「あの人には勝ちたい」という競争意識が自然と芽生え、モチベーションの向上にもつながります。また、仲間からの称賛や承認を得られることは、個人にとって大きな自信と達成感をもたらします。個人の成長とチームの結束、その両方を実現できる非常に優れた研修スタイルですね。

くら寿司の教育担当チームの担当者に聞く!減少する離職率、 その一因は研修にあり

2024年はくら寿司史上、最も社員の離職率が低かった年でした。外食産業の成長に欠かせない人材教育の土台が着実に整備されています。働きがいを創造する制度の一つが、独創的な研修制度。従業員満足の向上を、お客様満足の向上につなげたいと奮闘する、営業本部 教育部 西日本教育担当マネージャーの鮫島和博に話を聞きました。

新入社員の9割がアルバイト経験者!?

さまざまな人が勤務するくら寿司には、新入社員向けの研修「くら塾」、2年目以降の社員を対象としたフォロー研修、店長以上の女性リーダー研修、店長や店長候補者が対象の研修、アルバイトリーダーの研修など、非常に多くの研修が存在します。研修も多様化しており、外国人の店長に向けた研修も実施予定です。実は、2025年春の新入社員は9割がアルバイト経験者。即戦力になってくれることはもちろん、すでに社風や業務を知っているため、定着率が高いというメリットがあります。

やる気を生み出すリーダーになるために

私も店長を10年ほど経験したので、すごく優秀なアルバイトが当社ではない企業に就職していくのが、喜ばしくもあり、悔しくもありました。くら寿司にずっといたいと思ってもらえるよう、また、有能な人のさらなる成長につながるよう、研修で理想のリーダー論についてしばしば話します。社長もよく話されるのですが、周囲をやる気にさせるのがリーダーの仕事。研修を通して学び、与えられた業務の中でどんな工夫ができるのか、どこに仕事の面白みがあるのか考え、具体的に行動に移せる人はどんどん輝きを増していきます。

大自然の中で行われている研修とは?

昨今は、寿司に不可欠な魚と米の産地といった第1次産業の現場を訪問する研修も重要視しています。毎年の恒例行事となっているのが、田植え・稲刈り体験。お米がどのように育つのか、その過程を知ることで食の安心、安全を担う自覚が芽生えます。さらに今年は、漁業研修もスタート。持続可能な未来を目指す企業理念を自分自身のこととして捉えられるようになるとともに、普段は会えない同期や同じエリアの仲間と過ごすことがこの上ないリフレッシュになっているようです。店舗を飛び出し、大自然の中で受ける研修が、仲間との絆、自然への敬意、生産者様への感謝など、たくさんの恵みを与えてくれています。

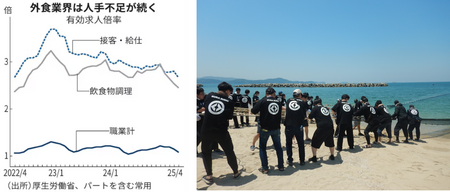

2025年は海へGO!和歌山にて漁業研修を初開催

2023年10月に和歌山県と締結した包括連携協定の下、2025年6月5日、和歌山市の片男波海水浴場にて店舗関係者による漁業研修を実施。数店舗を束ねる責任者であるスーパーバイザーなど約50人が、海浜清掃、地引網体験、ヒラメの稚魚放流体験を行い、和歌山県農林水産部水産局の方より、和歌山県の水産業についてお話しいただきました。

(参加者の声)

「地引網をして、店舗で取り扱う魚もこのような努力や苦労があって、提供できているのだと分かった。ロスを減らして丁寧にお客様に届けられるよう、店長や従業員に伝えていきたい」(大阪市・スーパーバイザー)

「人が捨てたたばこの吸い殻や発泡スチロール、プラスチックなど、本来の海では発生しないものが、漁獲量減少の一つの要因になっていることが衝撃的でした。この海浜清掃で感じたことを、1人でも多く自分が担当するエリアの従業員へ伝え、海洋資源を守ることを意識してもらうことが、当社の企業理念につながると思うので、指導していきたい」(大阪府・スーパーバイザー)

今年は海外からも参戦!精鋭たちが頂点を目指す「KURA-No. 1 GRAND PRIX2025」世界大会を開催

――「KURA-No. 1 GRAND PRIX」(くらワン グランプリ)とは、どのようなコンテストなのでしょうか。

2022年から開催している社内コンテストです。くら寿司全店舗のうち、各エリアを勝ち抜いた店舗スタッフが、お持ち帰り・ネタ切り・デザートの3部門で腕を競い、ナンバーワンの店舗を決めます。2024年の第3回大会は、約5万人から選ばれた22店舗の66人が参戦。「あの人のようになりたい!」「次は絶対に優勝したい!」など参加者が今より上を目指すきっかけになり、回を重ねるごとに白熱し、驚くほどレベルアップしています。

――「KURA-No. 1 GRAND PRIX」をスタートさせた理由を教えてください。

一つ目は、全国の従業員の作業レベルとEX(従業員体験)の質を向上させ、ひいては、CX(Customer Experience:顧客体験)の向上につなげるということ。そして二つ目は、お客様からの「おいしかった」など、感謝のお声を直接聞くことができない、厨房で作業している調理スタッフにスポットライトを当てることでした。これまで接客のコンテストはあったのですが、調理部門はなく、企業として懸命に寿司作りに向き合うスタッフを評価し、感謝を表せる機会を持てたらという思いを結実させました。

――グランプリ会場で、審査員はどんな項目を評価するのですか?

各部門に共通する審査基準は、「美しさ」「スピード」「マニュアルに沿っているか」の三つです。「美しさ」は食欲を増進させる商品の美しさなど見た目に関すること。また、回転寿司に求められる「スピード」も不可欠な要素です。さらに、「マニュアルに沿っているか」は全国展開するチェーン店だからこその譲れないポイントであり、どの店舗の、どの時間帯の、誰が作っても美味しい、くら寿司クオリティーを守るための審査基準となっています。

――今年は全国大会ではなく世界大会になるそうですね!どの国から参加するのでしょうか。

2025年の「KURA-No. 1 GRAND PRIX」はアメリカ、台湾の店舗からも腕利きのスタッフを加えた72人が集まる予定です。今年の開催について話が持ち上がった際、社長から「万博イヤーで盛り上がる2025年、アメリカ、台湾のスタッフも参加させてはどうか」という助言があり、世界大会が実現しました。現在、アメリカ、台湾の店舗マニュアルを確認しながら、審査基準も微調整中。参加者全員が全力を出せる環境を整えています!

――歓喜と感涙があふれるコンテスト、ここまでの成長を支えたものとは?

初回を開催する前は、コンテストの話を聞いて喜ぶ人の方が少なく、正直、「そんなことに費やす時間あるかな」と不安を感じた人が多かったと思います。でも、そんなマインドを少しずつ変えてくれたのが、広報が全スタッフに向けて配信してくれる渾身(こんしん)のプロモーション動画です。昨年大会での勇姿、歓喜、悔し泣きなどが編集されていて、まるで映画の予告のようにかっこいい。みんな今年の動画を見ては「次は自分が主人公になれるかもしれない」と、やる気を奮い立たせています。

2025年は「KURA-No. 1 GRAND PRIX」初の世界大会を開催!

・日時:2025年9月2日(火)

・場所:くら寿司 貝塚事務所(大阪府貝塚市小瀬188)

・出場店舗数:24店舗(日本22店舗、米国1店舗、台湾1店舗)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター