「特集」ゲームチェンジの行方 問題は経済格差ではなく貧困化

山田知明

明治大学商学部専任教授

日本の格差問題の実態は、米国型の「超富裕層への富の集中」ではない。1981年から2021年までの40年間の政府統計データに基づく詳細な分析が明らかにしたのは、世帯構造の変化を伴う「中間層・ボトム層の地盤沈下」という日本特有の構造である。1980年代と2000年代という性質の異なる二つの局面を経て格差が拡大し、1994年をピークに世帯所得は長期低迷を続けている。

格差問題への関心の高まりと日本の特殊性

近年、世界的に経済格差への関心が高まっている。米国では、2011年に起こった反格差社会デモ「ウォール街を占拠せよ」が象徴するように、トップ1%の富裕層への富の極端な集中が社会問題として認識されるようになった。

それに先立って、日本では1990年代から格差拡大への懸念が高まっている。バブル経済の崩壊と同時に、終身雇用と年功賃金制度を軸とした日本的雇用慣行の変化が迫られる中で「1億総中流」という考え方が揺らぎ、働く人々を中心に将来への不安が広がった。しかし、格差拡大への懸念と実際にデータから観察される格差拡大の動きは必ずしも一致していない。

1981年から2021年までの40年間にわたる政府統計データ(全国家計構造調査・全国消費実態調査と家計調査)を用いて、日本の所得格差の実態を詳細に分析した結果、明らかになったのは、日本の格差問題が米国型の「超富裕層への富の集中」ではなく、世帯構造の変化と組み合わさった「中間層・ボトム層の地盤沈下」であるという事実だ。

格差拡大の「二つの局面」

40年間のデータ分析によると、日本の格差拡大には性質の異なる二つの時期が存在する。

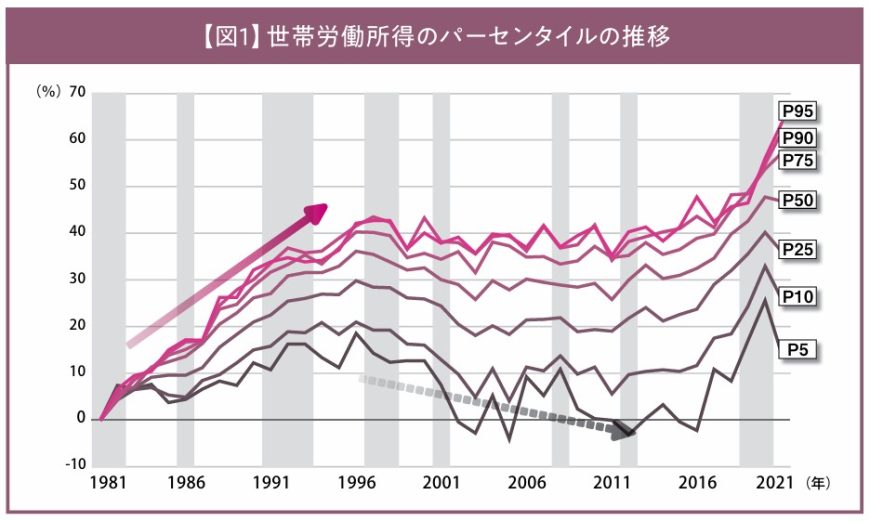

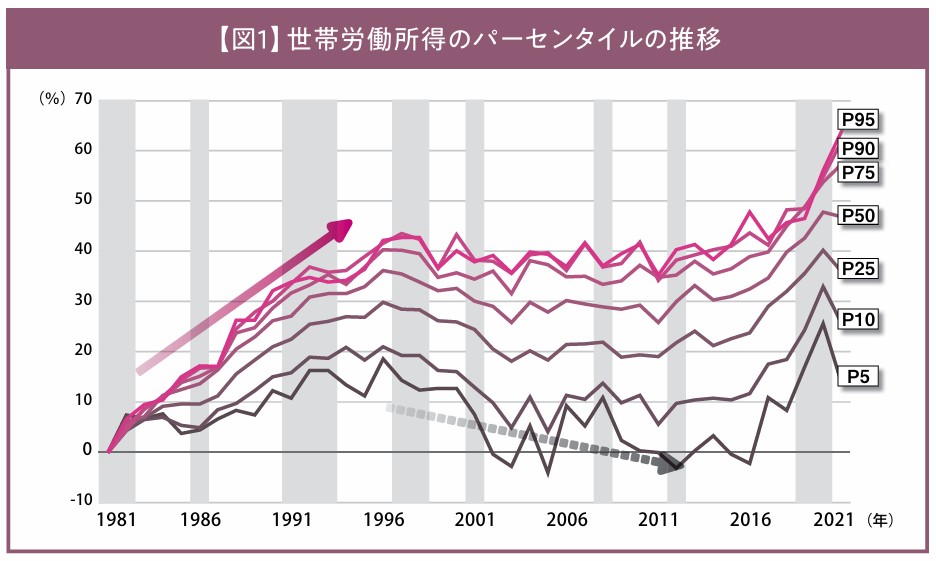

最初の格差拡大は1980年代後半のバブル期に観察された。この時期の格差拡大の特徴は、上位層の所得が中位層以下を大きく上回って伸びたことにある。この動きを端的に表したのが【図1】である。この図は、それぞれの年について、世帯所得を順番に並べていって、下から5%、10%、25%、50%、75%、90%、95%のそれぞれの位置にいる世帯の所得を計算して、1981年を基準としてどの程度伸びたかを測っている。

図から読み取れるように、P95で示される上位パーセンタイル※に位置する世帯の所得は1990年代までに30%以上増加した。一方、中位値P50以下の世帯所得も伸びていたが、伸び率が上位層を大きく下回ったため、差が広がった。つまり「お金持ちがより稼ぐようになった」結果としての格差拡大だったのである。

興味深いことに、バブル崩壊後の1990年代前半から半ばまでは、明確な格差拡大は観察されていない。いわゆる「失われた10年」の初期には、格差は横ばいで推移していた。

格差が再び拡大し始めたのは2000年頃からである。しかし、この時期の格差拡大の理由は1980年代とは全く異なっていた。上位層の所得がほぼ横ばいとなる一方で、下位層の所得水準が低下しだしたのである。すなわち「貧困層のより貧困化」によって格差が拡大している。

下位のP5の位置にいる世帯の所得水準は、2000年代に1981年の水準を下回ってしまった。P10、P25といった下位層でも所得水準の低下が観察されている。上位P75、P90、P95といった層の所得は横ばいで推移しているが、下位層の所得が低下したために差が広がったことが確認できる。

2010年代以降については、メディアなどで格差拡大への懸念が報道されているものの、実際には所得格差が急激に拡大した時期は存在していない。むしろ2010年代後半には全体的な所得のわずかな改善が見られた。

※パーセンタイル=データ分析でよく使われる用語で、データを順位ごとに分けてその位置を示す方法のこと

世帯構造の変化と中間層の相対的地位低下

なぜ中間層以下の世帯の世帯所得が低下しているのだろうか。それを理解するためには、日本の平均的(典型的)な世帯の推移を知る必要がある。

この40年間、日本の世帯構成は大きく変化してきた。世帯主の平均年齢は、1980年代には40歳代後半だったが、直近では50歳代後半まで上昇している。高齢化の進展により、引退世帯の割合が高まっているのである。

その結果、労働所得を稼得していない世帯の比重が高まっている。1980年代から1990年代にかけて、働いて生計をたてている世帯の割合が全体の約8割を占めていたが、現在では4割近い世帯が働いていない。多くは失業者ではなく引退世帯なのでそれ自体は社会問題ではないが、日本社会の代表的世帯像が変わってきていることを認識しないといけない。

同時に進行しているのが核家族化と単身世帯の増加である。平均世帯人員は1980年代の3・35人から2019年には2・28人まで減少した。未婚化・晩婚化の進展により単身世帯の割合が上昇し、1世帯あたりの家族人数が減少している。平均世帯人員が減少すれば、世帯労働所得が減少するのは自然なことである。しかし、この変化が格差統計に与える影響は複雑である。

いわゆる中間層に占める引退世帯の存在感は増している。全体を所得水準で五つのグループに分け、各グループの労働所得の合計が全体に占める割合を計算すると、驚くべき変化が明らかになった。

1984年には、中間層に属する世帯が全体の労働所得の約56%を稼いでいた。ところが2014年には、その割合が40%程度まで低下してしまった。一方、上位20%に所属する世帯の労働所得が全体に占める割合は、1984年の40%程度から2019年には50%を大幅に超えるまで上昇している。

ただし、トップ層への所得集中度は確かに上昇しているものの、その水準は米国ほど極端ではない。2019年の勤労所得でトップ1%の世帯は全体の6・4%を占めていることから、平均の約6・4倍の勤労所得を得ていることになる。これは米国のCEOやさまざまな分野のスーパースターが稼ぎ出す数十億円という単位の巨額の報酬と比較すると、決して極端な富の集中とは言えない。

世帯所得の長期低迷

深刻なのは、1994年をピークに世帯所得が低迷を続けているという事実である。全世帯を対象とした平均所得および中央値所得は、まだバブル景気の影響が残っている1994年をピークとして、その後は低下傾向にある。

1人当たり実質GDP(国内総生産)は緩やかながらも1980年代以降、上昇を続けている。ところが世帯所得は、20年以上前のバブル期のピークを超えられていないのである。この乖離(かいり)は驚きをもって受け止めるべきであろう。多くの世帯が経済成長の恩恵を実感できていない理由がここにある。

消費格差と将来への慎重な見方

所得格差とは別の角度から経済格差を見るために、消費・支出格差の分析も重要となる。

経済学には「恒常所得仮説」という考え方がある。これは、消費者が支出する金額は現在の収入だけではなく、生涯を通じて安定的に得られると期待できる所得に依存して決まるという考え方である。経済学者はこの仮説の正しさをさまざまな国のデータに基づいて検証してきた。そして、恒常所得仮説に基づくと、所得格差と消費格差は必ずしも同じように動くとは限らないのである。

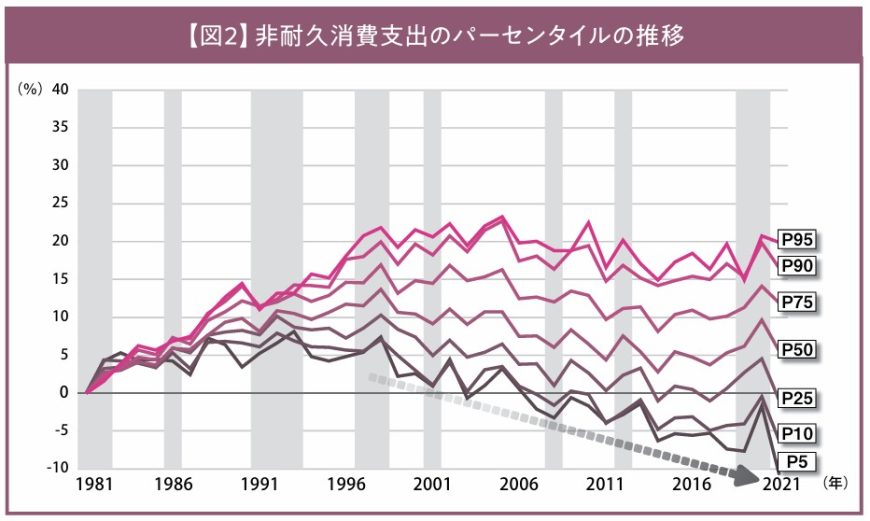

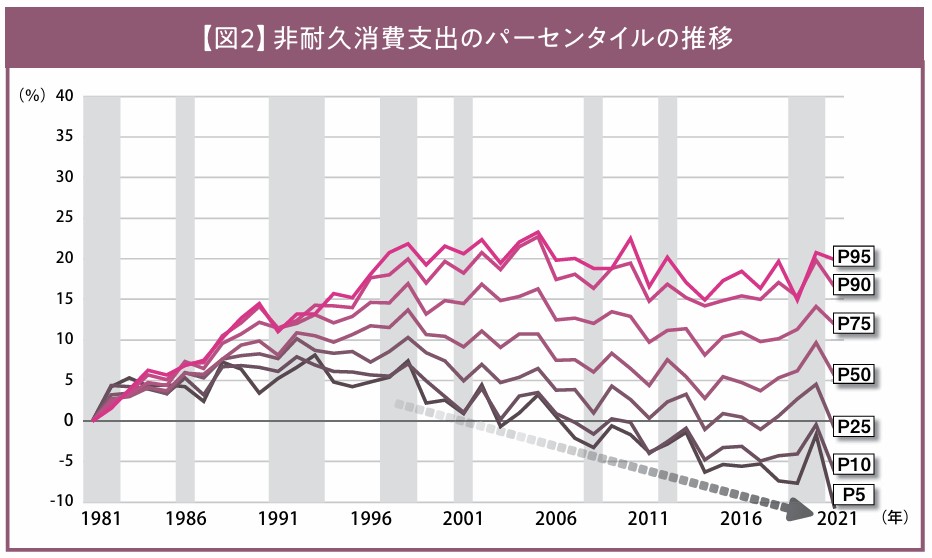

実際、非耐久財に対する支出のデータを分析すると、興味深い違いが浮かび上がってきた【図2】。

1981年から1990年頃までの前半は、所得格差と同様に上位層の伸びが下位層よりも高く、消費格差が拡大した。しかし労働所得ほどの伸びは観察されず、上位層でも消費は比較的抑制されていた。

一方、中位値以下の下位層については、1990年代後半から2010年代後半までずっと消費支出が下がり続けている。これは同時期の労働所得の低下よりも顕著である。

特に注目すべきは、2010年代後半以降の動きである。労働所得は全体的にわずかながら増加し、格差改善の兆しが見られた。ところが支出については、ほぼすべての階層で並行して動いており、格差改善の兆しは観察されない。

この乖離が示唆しているのは、消費者が将来の所得に対して慎重な見方を持っているということである。景気回復効果によって低所得層の所得に一定の改善が見られたとしても、消費者がそれを一時的なものに過ぎないと見なせば、消費行動には反映されない可能性がある。

成長と分配の両立へ

これらのデータ分析から、どのような政策的含意が導き出されるだろうか。まず重要なのは、日本の格差問題が米国型の「超富裕層への極端な富の集中」ではないという認識である。データが示しているのは、中間層以下の世帯の相対的な地位低下であり、労働所得を得ていない世帯が全体の3割を超えるという世帯構造の変化である。

富裕層の所得や生活水準は、それ以外の人たちからすると華やかで羨(うらや)ましいものであろう。しかし、データから読み取れることは、富裕層に属する人たちでもそれほど稼げているわけではない。このような現状において、富裕層への課税強化といったいわゆる再分配政策だけでは、日本の格差問題の本質的な解決にはつながらない可能性が高い。

求められるのは、イノベーションを伴う経済成長を促進し、その果実を幅広い層、特に中間層以下に行き渡らせる政策である。ただし「賃金上昇によって日本を豊かにしていく」という王道とも言えるシナリオだけでは不十分であることも事実である。

労働所得を得ていない世帯が全体のかなりの比重を占める現状を考えると、経済成長の恩恵を労働市場に参加していない層にも届ける再分配の仕組みが同時に必要になる。

バブル崩壊以降、世帯所得は1994年をピークに低迷を続けており、多くの世帯が経済成長の恩恵を実感できていない。この乖離を埋めることが、日本の格差問題解決の鍵となる。

明治大学商学部専任教授 山田知明(やまだ・ともあき) 立教大学経済学部卒業後、2005年3月に一橋大学大学院経済学研究科 単位取得満期退学(同年7月経済学博士)。2006年4月〜2009年3月・立正大学経済学部専任講師、2009年4月〜2014年3月・明治大学商学部専任准教授、2014年4月〜現在に至る。共著で『定量的マクロ経済学と数値計算』(日本評論社)。

(Kyodo Weekly 2025年11月3日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター