「特集」心もよう・からだ模様 パワハラ防止・解決には経営トップの覚悟が不可欠 =『パワハラ上司を科学する』の著者が強調

部下へのパワーハラスメント(パワハラ)行為があったとして、上司が懲戒処分などを受けたというニュースが後を絶たない。厚生労働省の調査(2023年度)によると、労働者の5人に1人が「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と回答するなど、大きな社会問題となっている。22年4月からは、すべての事業主にパワハラ防止措置が義務化された。

国内外のパワハラ研究の論文などを基に『パワハラ上司を科学する』(ちくま新書)を執筆し、多くの企業・団体向けに啓発セミナーの講師を務める津野教授は「職場のパワハラ防止・解決には経営トップの覚悟が不可欠だ」と強調した。

(聞き手は編集長・荒木正人)

―改正労働施策総合推進法では、パワハラをどのように定義していますか。

パワハラは「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題」と表現されています。「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素をすべて満たすもの」と定義されています。

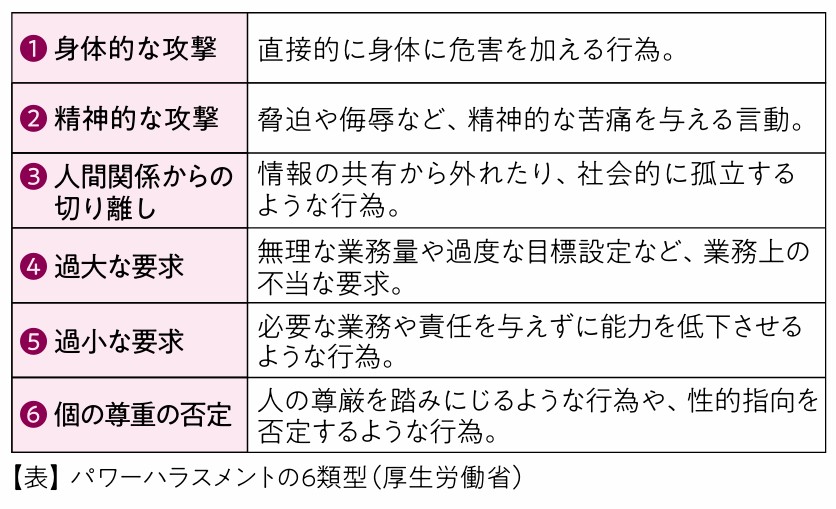

厚労省は、パワハラの種類を六つの類型としてまとめています。【参照:表】このうち ❶の「身体的な攻撃」(殴打、足蹴りするなど)については、業務の遂行に関係するものであっても、業務上必要な範囲に含まれません。 ❷人格を否定するような発言をする「精神的な攻撃」と ❸「人間関係からの切り離し」についても、業務の遂行に必要な行為であるとは通常、想定できないことから、原則として業務の必要かつ相当な範囲を超えるもの、つまり原則としてパワハラに該当すると考えられます。

このほか ❹業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制といった「過大な要求」、反対に ❺業務上の合理性なく、能力や経験からかけ離れた程度の仕事を命じるなどの「過小な要求」、そして ❻私的なことに過度に立ち入るなど「個の尊重の否定」があります。

スクリーニングの必要性

―問題行為がパワハラかどうかの判断は難しいとも言われます。

職場のパワハラかどうかの判断で迷う点としてよく聞かれるのは「行為者に悪気がない」「愛情表現、教育表現として行った」「行為者は普段は良い人である」「被害者は仕事ができない」などの一見、正当そうな理由です。

しかし、これは、誤った判断につながります。行為者側に悪意があるかどうかは、パワハラの必須要件ではありません。着目すべきは、行為者や被害者の認識がどうだったかではなく「行為そのもの」「手段」「表現の仕方」が不適切かどうかなのです。

たとえば、どのような理由があっても、どんなに仕事ができない部下でも、罵声を浴びせたり人格否定したりする精神的攻撃や、相手が不利になるようなうわさを流したり恥をかかせたりする行為は、手段としても行為としても不適切であり、パワハラに該当します。

―なぜ、上司はパワハラをしてしまうのですか。

権力を手に入れたり、社会的地位が高くなったりすると、人は横柄になる傾向にあることがわかっています。管理職になると、ある程度は自分の思い通りになる力、つまり権力が手に入るため、多くの人が自分の言うことを聞いてくれる様子を見て「自分が偉くなった」という勘違いを生み出します。

また、人は社会的地位が高くなった時、その要因を「自分自身の努力のおかげだ」と認識しやすいことがわかっています。その結果「努力した自分は偉い」「自分と同じ地位にいない人間は努力が足りない」「努力して成功した自分の言うことを周囲が聞くのは当たり前だ」と、部下に対する要求をエスカレートさせたり、態度が横柄になったりするのです。

―自分の経験から見ても、ご指摘の傾向はまったく同意します。部下に対し「なぜ、私の言うことを聞いてくれないのか」と葛藤したことを思い出しました。

権力やパワーを持つと、悪意がなかったとしても行き過ぎた行動に出る可能性が高いことは、多くの人に当てはまる傾向です。つまり、権力を持つ前から他者を見下したり馬鹿(ばか)にしたり、傲慢(ごうまん)な態度を取っていたり、面白がって人を傷付けたりするような人は、権力を持った時にさらにその言動がエスカレートするリスクが高いと言えます。だからこそ、権力を持った時にどういう振る舞いをする人なのかの見極めが重要です。パワーを適切に使える人なのかどうか、危険な兆候がないかどうかを、管理職に登用する前にスクリーニングする必要があるでしょう。

企業としては、管理職に登用する前の段階から研修などで、管理職になっても人として偉くなるわけではないことや、業務内容にマネジメント業務が加わっただけであること、部下が上司の言うことを聞いて当たり前だと思わないことを、説明して理解してもらうことが大切です。

―先生のご指摘は理解できますが、それでもスクリーニングをすり抜けて、管理職になる人は多いのではないでしょうか。

実は、パワハラ行為者になる人は、部下などある特定の人に対してはひどいことをしていても、外向性が高く、弁が立ち、自信家なので、組織の上層部から「仕事ができる人」と評価されやすい傾向にあります。

そのため、スクリーニングの際には、一緒に仕事をしたことのある同僚や部下など、その人と同等もしくは下の立場の人から話を聞くことが重要です。いかに仕事ができるように見えても、周囲を疲弊させ、部下を体調不良にし、生産性を低下させるような管理職は、組織にとって有害であると認識することが大切です。

周囲がすべきことは、いじめ、パワハラ、暴力など、人としてやってはいけない行為が発生した時に素早く毅然(きぜん)と介入して「それは人としてやってはいけないことだから、やめなさい」と注意することです。そして、注意してもその言動をやめられないようであれば、管理職として不適格だと判断し、降格させるという決断を毅然と行う必要があります。いじめやパワハラをすると自分が損をするのだ、と理解できると、人はパワハラをしないように努力するようになります。

ここで重要なことは、パワハラにならない、望ましい指導方法を、組織側がきちんと提示するとともに、管理職が学ぶ機会を提供することです。管理職本人の努力任せにしてしまうと、部下が疲弊するような、あるいは不安になるような、誤った指導方法を選択しかねません。管理職に対し、ただ「パワハラするな」と言うだけではなく、逆に「どのような指導方法なら良いのか」という〝正解〟を提示してほしいと思います。

実は管理職へのパワハラ件数が多い

―学校のいじめ問題でも見られますが、パワハラ行為者に注意をするなどした場合、逆に介入した人がいじめられてしまう、というケースがあります。

だからこそ、介入の役目を担うのは、上司や組織のトップなのです。学校現場であれば、教員や校長先生がその役目を担います。経営トップや幹部など、パワハラ問題に対応する人間には、いじめやパワハラ行為者の社交性や雄弁さにだまされない、毅然とした態度が必要とされます。

ちなみに、パワハラの被害者の割合を職位や雇用形態別に見ると、実は「管理職」が最も被害を受けています。管理職が誰からパワハラを受けているかと言うと「役員」もしくは「自分より上の管理職」です。さまざまな企業の状況を見ていても「若手や一般社員には優しくしないといけないが、管理職には厳しく言って良い」と思っている経営層が一定数います。

管理職の人は組織の上層部から厳しい到達目標を課され、達成できないとパワハラ的言動を受けるのに、自分たちは「部下にパワハラするな」と言われるという、板挟み状態にあることも少なくありません。

経営トップをいさめる人はなかなかいませんので、経営トップが「人としてやっていいことと、そうでないこと」をきっちりと認識し、行動しなければ、パワハラ行為はなくなりません。

指導に迷った際に相談できる窓口を

―トップの自覚がなにより大切だということでした。その上でパワハラを防ぐ方法を教えてください。

私がこれまで一番多く受けた質問は「どうしたらパワハラをしている本人に気づいてもらえるか」です。多くの人は、パワハラをしている本人に対し「自分で気づいて行動を改善してもらいたい」と考えています。

しかし、それは、ある意味で幻想でしかありません。「パワハラ行為者は、自分の言動が相手にどのようなダメージを与えているのかを認識できていないからこそパワハラをしている」ことを前提として対応すべきなのです。「自分で気づいてもらう」という方法は、真っ先に外すべき対応策だと言えます。

特に、パワハラ行為者になりやすいことがわかっている〝サディズム〟や〝ナルシシズム〟などの邪悪な性格特性を持つタイプの場合、生まれ持った部分が大きく、年齢を重ねるにつれてある程度は成熟し変化していくものの、すぐには変化させることは難しいものです。そのため「部下に配慮してください」「思いやりを持って接してください」と言っても、元々持っていない部分の特性を、急に何らかの方法で獲得することは困難です。

では、どうすればいいのか。周囲が「それはパワハラである」「それは許されない行為である」と、明確に指摘するしかありません。最も正式かつインパクトがあるのは懲戒処分ですが、いきなりやると、行為者側から不当な扱いだとして訴えられるリスクもあります。そのため、初回であればまずは注意指導を行うことがいいでしょう。

パワハラ行為の内容にもよりますが、軽いものであれば上長からの口頭注意で、職場環境を明らかに害しているものであれば文書注意からスタートし、行為がやまないようであれば迅速に懲戒処分を行う、という順番で進めていくのが、トラブルの少ない方法です。

さらに、すでにお話ししたように、管理職への登用の際に、その人と一緒に仕事をしたことのある同僚や部下など周囲の人たちにヒアリングを行うことです。また、パワハラにならない適切な指導方法を、組織側が提示し、習得できる機会を確保することです。

経営陣や管理職の考えや言動は、良くも悪くも大きな影響を与えます。パワハラ行為者に毅然と対応するのはもちろんですが、経営層が管理職を追い詰めるような状況になっていないかを振り返り、管理職が指導に迷った際に相談できるような窓口を設けたりするなど、そもそも管理職がパワハラをせずに済む環境を整えてほしいと思います。パワハラをせずに部下を育てる方法についても、実践例や成功例を社内で共有するなどすると、前向きな空気が生まれ、組織全体の健全性が高まることが期待されます。

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授 津野香奈美(つの・かなみ) 東京大学大学院医学系研究科修了、博士(医学・保健学)、公衆衛生学修士。和歌山県立医科大学講師、ハーバード公衆衛生大学院客員研究員などを経て2024年4月から現職。主な研究分野は職場のいじめ・ハラスメントなどの人間関係のストレス、上司のリーダーシップ、社会格差など。

(Kyodo Weekly 2025年10月20日号より転載)