「特集」アディショナルタイムに入った石破政権

本田雅俊

政治行政アナリスト・金城大学客員教授

錯綜する「続投説」と「退陣説」

7月20日投開票の参議院議員選挙で、自民党は改選前より13議席も減らし惨敗した。選挙前、石破茂首相は「非改選と合わせて与党で過半数の維持」、つまり50議席以上を〈必達目標〉に掲げた。「稀(まれ)に見る低いハードル。延命のために保険をかけたのだろう」(全国紙デスク)との冷ややかな見方もあったが、蓋(ふた)を開けてみればその目標にさえ届かなかった。

与党惨敗が濃厚の中、石破首相はインタビューで〈続投〉の可能性を示唆し、翌21日の記者会見で「国政の停滞は許されない」「比較第1党の責任」などの口実を挙げ、「いばらの道」を進むことを表明した。石破首相の引き際の悪さに驚いた者もいれば、他人に当てる物差しと自分への物差しとの使い分けに呆(あき)れる者もいた。かつて安倍晋三首相や麻生太郎首相に〈民意〉を理由に早期退陣を迫ったのは、ほかならぬ石破氏であった。

23日の朝、大きなニュースが飛び込んできた。トランプ米大統領がSNS(交流サイト)で日米関税協議の合意を発表したのだ。これを受けてのぶら下がり会見で石破首相は、前々日の仏頂面とは対照的に、実に晴れやかな表情で合意を歓迎した。このテレビ中継を見て、「何か吹っ切れたのではないか」(自民党ベテラン)と察する者もいた。一部メディアが「石破首相、選挙の総括後、退陣へ」との見出しの記事を流したのは、それから間もなくである。

しかし、自民党の3人の首相経験者との会談では、進退問題は話題にならなかったという。のみならず、直後の会見で石破首相は「危機感を共有した」「党の分裂はあってはならない」と述べるとともに、退陣報道を強く否定した。いったい〈続投説〉と〈退陣説〉のいずれが正しいのか。こうした情報の錯綜(さくそう)に対し、今、永田町には大きく三つの見方があり、正解は数週間のうちに明らかになる。

一つは、石破首相は心底辞めるつもりはなく、日米関税協議の合意でますます続投の意思を強くしたというものだ。共同通信の最新の世論調査では、内閣支持率は過去最低の22%まで下落したが、「辞める必要はない」は45%に達した。SNS上でも「#石破やめるな」がトレンド入りしている。「あの人は、これが神に与えられた試練だと信じているから、自分から辞めることはない。倒閣運動を抑える自信もあるのだろう」(閣僚経験者)との指摘もある。石破首相が参院選の大きな敗因の一つを前政権までの「政治とカネ」の問題だと確信していることも、これらと関連する。だが、もしもこの見方が正しければ、一部メディアは大誤報を流してしまったことになる。

実はもう辞意を固めている、との見方もある。かつて石破氏が田中角栄元首相の門下生として、また隣県の誼(よしみ)で兄のように慕った竹下登元首相が残した言葉に次のようなものがある。「武士(もののふ)の進退は、ある日、ある時、突如として決すべきものであり、ひとたび言の葉に上れば、威令これ行えなくなる」。退陣を決めていても、最後の最後まで明かしてはいけないという意味だ。この見方が正解ならば、日米関税協議の妥結で花道を飾ることもできるし、石破首相のこれまでの対応はむしろ評価に値する。

三つ目の見方は、まだ決めかねているというものだ。これまで石破首相はたびたび右顧左眄(さべん)し、発言がブレたことから、出処進退をめぐっても即断できず、まだ状況を見ているとも考えられる。石破首相の好きな言葉に「納得と共感」があり、内閣のキャッチフレーズにもなった。7月28日の「両院議員懇談会」の場で思いの丈を述べ、それでも出席者の大半から「納得と共感」が得られなければ、その時点で出処進退を正式に決めるのかもしれない。

首相にも大きな敗因

たとえ国益をかけた日米関税協議を妥結に導いても、参院選惨敗の責任から逃れられるわけではない。与党敗因の一つが、石破首相本人に帰せられるからだ。選挙戦で自民党支持者からもしばしば聞かれたのが、「石破に早く辞めてほしい」との切実な声である。高額療養費の見直しや年金制度改正、物価高対策などをめぐる発言のブレで、多くの国民は石破首相の言葉に不信の烙印(らくいん)を押した。たとえ他者を批判することは一流でも、首相として何を成し遂げたいのかが全く見えず、「やはり野に置け蓮華(れんげ)草」と嘆く元自民党議員もいる。

のみならず、石破首相に対する国民の嫌悪感も散見される。もはや人格の否定に近いかもしれないが、にぎり飯の食べ方から国際会議での立ち振る舞い、理屈っぽい話し方、横柄な態度、そして脂ぎった顔に至るまで、むしずが走る国民は一定程度いるのだ。今回の選挙でも、「石破が来ればかえって票が減る」と言って応援を断る選挙区もあった。

与党としての責任も大きい。経世済民が政治の要諦であるにもかかわらず、自民党は物価高騰にほぼ無為無策で、付け焼き刃的に現金給付の案を打ち出したにすぎない。多くの国民は消費税減税を求めたが、自民党は聞く耳を持たなかった。小泉進次郎氏を農林水産相に起用して米価の引き下げが図られたが、「そよ風程度の追い風」(自民党国対関係者)しか吹かなかった。

警備上の問題もあり、今回の選挙でも、自民党の陣営では旧態依然とした組織選挙と屋内演説が目立った。すでに比例区における自公両党の票は構造的に漸減し、今回は両党を合わせても1800万票で3年前より700万票も減らすほど〈足腰〉は弱くなっているが、老舗政党は組織や団体を頼り続けた。国民の価値観が多様化していても、与党は〈吸収力〉を強化していないのだ。ダーウィンの進化論を挙げるまでもなく、多様な民意、新しい価値観を吸収できない政党は、やがて時代の役割を終えることになる。

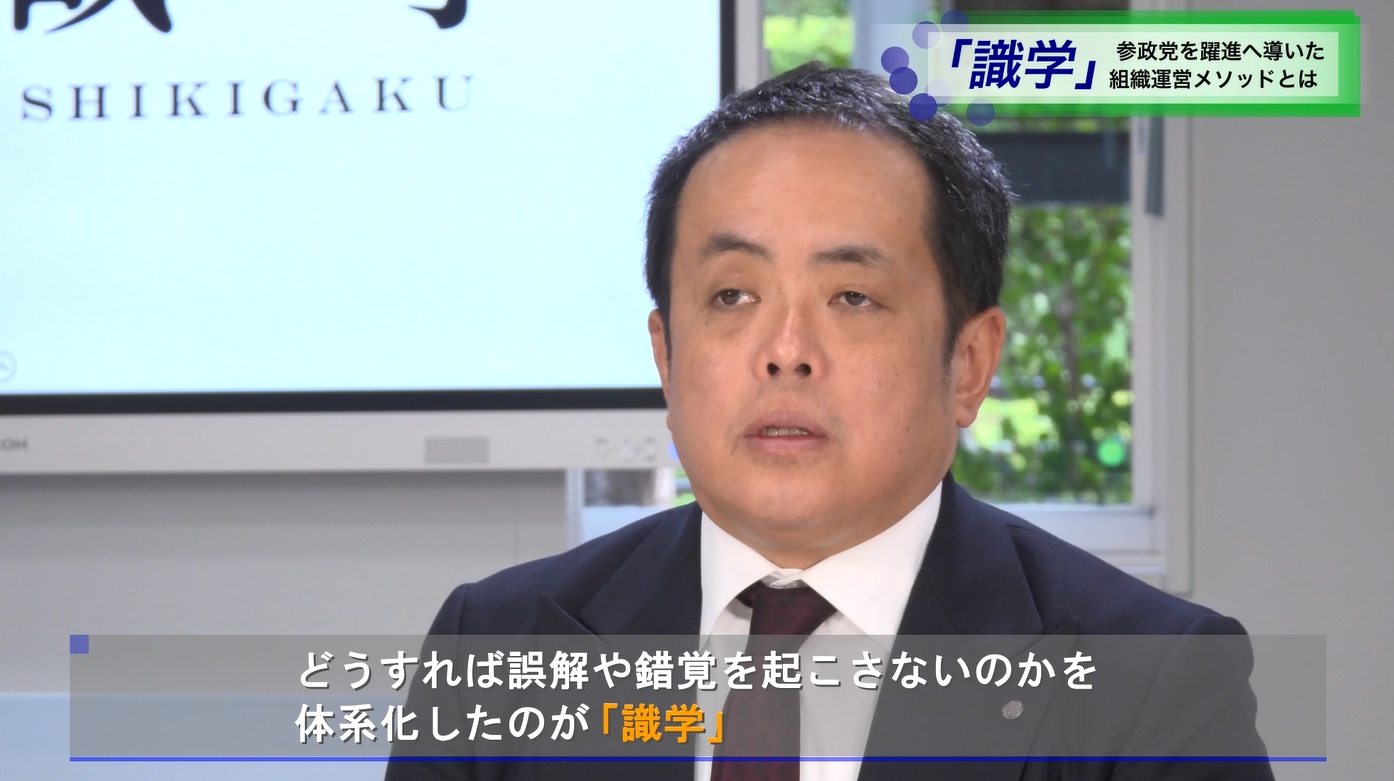

それに対し、〈台風の目〉になり、また自民党に対する批判票の受け皿になったのは国民民主党と参政党で、まさに躍進を遂げた。両党は主張や政策に大きな違いはあるものの、「手取りを増やす」「日本人ファースト」など、とりわけ若者の思いに呼応した、ワンフレーズに近いメッセージを街頭で熱く訴えて聴衆の心をわしづかみにし、SNSを通じて輪をさらに広げた。老舗政党の〈組織力〉に対し、新興政党が〈街頭力〉をフルに発揮した結果、投票率は前回に比べて6・5%も上昇した。

従来、多党化は野党サイドで起きることが多く、野党共闘が実現しない選挙区では自民党候補が〈漁夫の利〉を得てきた。しかし、国民民主は〈中道〉に位置し、参政はむしろナショナリズムを掻(か)き立てる〈強い保守〉である。つまり、両党への支持は保守層や無党派層から少なからず流れ出たものであり、その分、自公両党が選挙区でも比例区でも苦戦を強いられた。

最大の関心は時期と後継者

昨年の衆院選と先の都議選に続き、参院選でも自民党が大敗したにもかかわらず、石破首相が続投の意向を示したことで、自民党内はきな臭くなってきた。「大将が責任を取ることが党再生への第一歩」「落選議員が部屋を片付けている姿を目の当たりにすれば、総理の居座りは絶対に許せない」とし、中堅・若手議員から徐々に狼煙(のろし)があがり始めている。あからさまに退陣を要求する地方組織も少なくない。国会周辺では、夜な夜な倒閣をめぐる会合も持たれている。

石破首相はもともと党内基盤が脆弱(ぜいじゃく)で、どれだけ抵抗してみても、早晩の退陣は不可避だというのが永田町の〈空気〉だ。参院選の総括が終わるまで、あるいは関税をめぐる日米合意を実行に移すまで、といった退陣時期をめぐる多少の条件闘争は可能だろうが、もはや石破政権はアディショナルタイムに入ったといえる。「すでにレームダック(死に体)だ」(自民党中堅)と言い切る者もいる。

当面、7月28日の「両院議員懇談会」が最初のヤマ場となる。執行部は不満の「ガス抜き」の場にしたい考えだが、それで終わるほど生易しい状況ではない。所属議員の3分の1以上で重要事項を決定できる「両院議員総会」の開催を求めることができ、水面下ではそうした動きもあるし、リコールによる総裁選前倒し実施の可能性も残されている。退陣要求や執行部批判が噴出して党内の収拾がつかないような状態に陥れば、その時点で石破首相は間違いなく観念するだろう。

しかし、問題はその先だ。退陣表明がなされれば、総裁選が行われることになる。現時点では、小泉農相や小林鷹之元経済安保相、高市早苗前経済安保相、林芳正官房長官などの名前が取り沙汰されているが、自民党が初めて両院で過半数割れを起こしている国会で、無事に首相指名を受けるだけでも容易なことではない。そして新たな政党が連立に加わらない限り、両院で少数与党の状態はこれからも続くのだ。

一方、石破首相が退陣を表明すれば、慌てふためくのは野党、とりわけ立憲民主党のほうだ。今回の参院選で立憲の獲得議席は改選前と同じで、勝ったわけではない。野党第1党とはいえ、議席数は衆院の30%、参院の15%にすぎない。にもかかわらず、非自公政権樹立に向け、主導的な役割を果たさなければならないのだ。両院で与党を過半数割れに追い込みながら、政権交代を起こせなければ立憲の怠慢と力不足が激しく批判されよう。自民党の一部で〈下野論〉が唱えられるのは、まさに野党勢力が足元を見られているからだ。

政界は一寸先が闇といわれ、何が起こるかわからない世界だ。石破首相が自発的に辞意を表明するのか、それとも首に鈴をつけられて退陣するのかはともかくも、政局が近づけば一寸先の闇はますます深くなる。だが、政治が混乱すればするだけ、意外な形で落ち着くこともある。とりわけ巳(み)年は思いがけないことが起こる年でもある。そういえば、24年前は不人気の森喜朗内閣が退陣し、小泉純一郎首相が誕生した。 (※肩書は当時)

政治行政アナリスト・金城大学客員教授 本田雅俊(ほんだ・まさとし) 1967年富山県生まれ。内閣官房副長官秘書などを経て、慶大院修了(法学博士)。武蔵野女子大助教授、米ジョージタウン大客員准教授、政策研究大学院大准教授などを経て現職。主な著書に「総理の辞め方」「元総理の晩節」「現代日本の政治と行政」など。

(Kyodo Weekly 2025年8月4日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

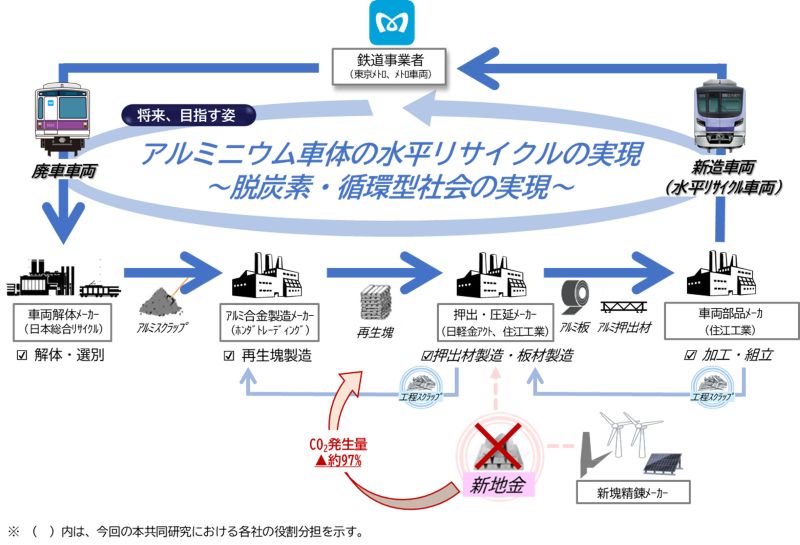

自動車リサイクル促進センター