「特集」李在明大統領は内の「分断」と外からの「不安」を克服できるか

小針進

静岡県立大教授

若年層男女の正反対の 投票行動

「かつての『共に民主党』政権下で、当時の文在寅(ムン・ジェイン)氏が『フェミニズム大統領になる』と宣言して以来、若い男性の多くが被害者意識を持っています。だから同党が再び政権を握ることを嫌って、その公認候補である李在明(イ・ジェミョン)氏には入れなかったのです」

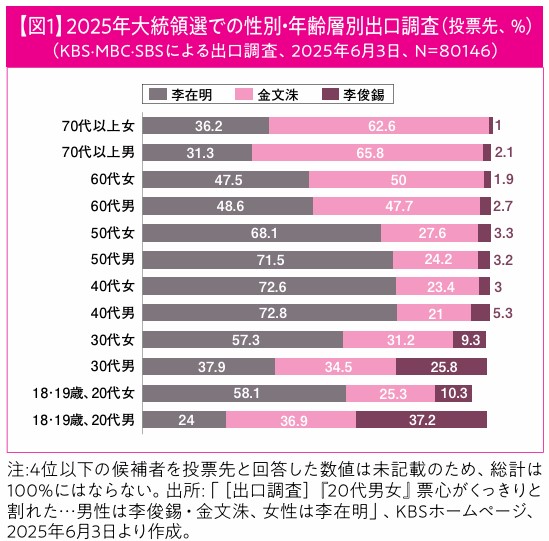

6月末、筆者は韓国へ出張する機会があった。学会開催地の釜山(プサン)で会った30代男性A氏(大学院生)は、ある数値の意味をこう教えてくれた。それは、大統領選挙(6月3日投開票)で当選した李氏に対する18~29歳の推定得票率が、女性58・1%、男性24%となったことだ。地上波放送3社(KBS、MBC、SBS)による共同出口調査で判明した年代別・性別の投票先の比率は、【図1】の通りである。30代を含めた若年層の場合、男性と女性では正反対の投票行動をしたことがわかる。

文政権のフェミニズム政策が、女性の地位を大きく向上させたわけではない。世界的に見たら依然として男女格差は著しい。6月12日に世界経済フォーラム(WEF)(スイス)が発表した男女格差(ジェンダー・ギャップ)報告では、韓国は148カ国中101位と低い(日本118位)。それでも、韓国の若い男性は「政府の政策によって男は割を食っている」という意識を持っているのだ。

金大中(キム・デジュン)政権下の1999年12月、公務員試験などで兵役を終えた男性へ点数が自動的に加算されてきた制度に違憲判決が出た。盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権下の2008年1月には、男性優位社会を象徴する戸主制が廃止された。女性初の大統領となった朴槿恵(パク・クネ)氏が在任中であった15年以降、大学の就学率は女性が男性を上回るようになった。文政権下の18年ごろには「#MeToo」運動が吹き荒れた。国家公務員キャリア組の採用試験での合格者のうち女性が占める割合は年々上昇し、24年実施分では45・2%に達した(日本の場合、25年4月採用分で36・8%)。

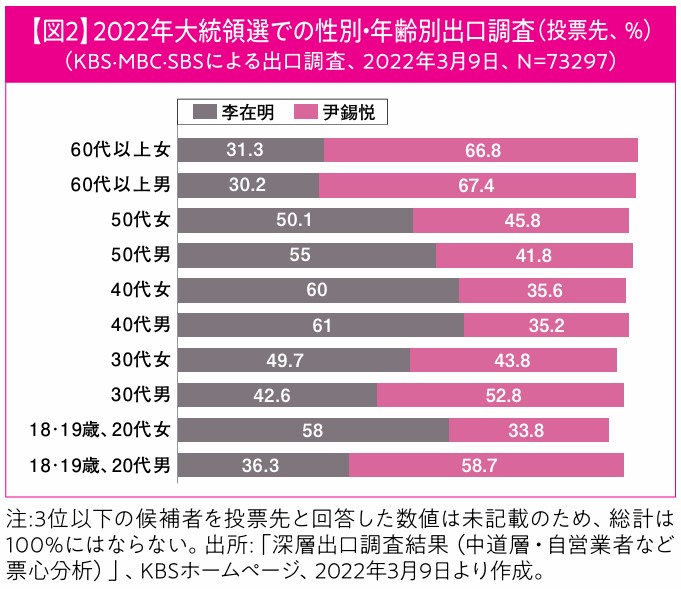

こうした流れを作り出したのが、革新政党であると、若い男性の多くが思っているのだ。政治家やメディアもその被害者意識を煽ってきた。22年の大統領選で、尹錫悦(ユン・ソンニョル)氏が女性政策を統括する部署(女性家族部)の廃止を公約にしたのも、若い男性の票を取り込む目的があり、それが当選に寄与した。その際の選挙でも、【図2】のように若年層が「分断」される結果を見せていた。今回もこの「分断」は変わらなかったということになる。

「李在明嫌い」が一定数いても何でもできてしまう環境

若い男女をめぐる「分断」を、李氏もよく意識している。「就任宣誓後、国民に差し上げる言葉」と題した6月4日の演説では、経済低成長時代での国民生活の苦しさに触れて、「極限競争に煽られた青年たちは、男女に分かれて戦う凄惨(せいさん)な状況へ達した」と述べた。

また、李氏は「今回の大統領選挙で誰を支持したとしても、大きく統合せよという大統領が持つ別の意味からも、すべての国民を結びつけて奉仕する『みんなの大統領』になる」と、この演説で語気を強めた。大統領の漢字にもじって「統合」を強調したのは、若い男女に限らず、さまざまな「分断」が韓国社会で垣間見えるからだ。

李氏の選挙での得票率は全体で49・42%だった。期待された過半数には達せず、国民の過半数が李氏を選択しなかったということである。前任者が「非常戒厳」という極端な行動によって罷免されたことに伴う大統領選であることを考えると、尹氏の政敵である李氏が圧勝してもおかしくないはずだった。

韓国が民主化した以降に国民の直接選挙によって実施された歴代大統領選の当選者とその得票率、選挙での次点者との得票率差などを分析すると、今回は次点となった「国民の力」の金文洙(キム・ムンス)氏(41・15%)とのポイント差は2桁に達せず、8・27ポイントだった。朴氏が罷免されたことに伴う17年の場合、三つどもえとなったので、文氏は得票率こそ41・08%だったが、次点者を17・05ポイント差と引き離した。

では、なぜ李氏が圧勝できなかったかといえば、少なくない有権者が「李在明嫌い」だからである。投票日直後に実施された韓国ギャラップによる世論調査(6月4~5日調査、N=1003)で、金氏へ投票した人へ、その理由を二つまで挙げてもらったところ、「道徳性・清廉さ」(33%)と並んで、「李在明が嫌で」(30%)が多かった(韓国ギャラップ「デイリーオピニオン」第624号、25年6月6日)。

前述した演説で「『みんなの大統領』になる」と述べたのは、自分には票を入れなかった「李在明嫌い」の国民を含めた「みんなの大統領」として働くという決意表明なのである。

ところで、今回の選挙ではその発言から反フェミニズム的なカラーを帯びる李俊錫(イ・ジュンソク)氏(改革新党)が、【図1】のように、20代男性では最も高い支持率(37・2%)を出口調査で示した。同氏の全体での得票率は8・34%であり、これに金氏の得票率を足すと49・49%だ。李在明氏の得票率との差わずか0・07ポイントである。金氏と李俊錫氏が得た票を保守票、李在明氏が得た票を革新票と考えれば、保守と革新で真っ二つである。

与党が国会で3分の2近くの議席を占めるだけに、李氏は行政府だけではなく立法府も掌握しているに等しい。さらに、検察や裁判所をめぐる制度改正を掲げ、尹政権下で左遷された検事を要職へ登用する人事も断行するなど、司法までコントロールしようとしている。

国会の承認が不要な外交を別にして、前任の尹氏は自らの思いを内政面ではほとんど実現できなかった。にっちもさっちもいかなくなった末に、「非常戒厳」という極端な行動に出た。李氏の場合は、こうしたことに直面することはまずありえない。

むしろ、野党の反対を気にすることなく、何でもできてしまう環境がある。早くも、前政権下で発生したことをめぐって、尹氏とその周辺人物の責任を厳しく追及できる、特別検察制(検察組織から独立した特別検察官が主導する捜査制度)を導入する諸法案を、野党との合意なしに、6月5日に可決させ、同10日には閣議決定してしまった現実がある。

有権者の保守票と革新票がきれいに「分断」されている現実を考えると、何でもできてしまう環境は、「『みんなの大統領』になる」という自らの思いとは逆へ行きかねない。

過去最良レベルの対日感情

6月17日にカナダで開催された日韓首脳会談の様子を、大統領室は石破茂首相と交える李氏が満面の笑みを浮かべた写真ばかりを公開した。前政権下で進展した両国関係が、新政権の発足によって後退すると不安視する日本社会に対する、明らかなメッセージだった。

李氏は、前述した演説でも「韓米日協力を強固にする」と「日」を含めて言及し、中国には触れなかった。外国首脳との電話会談は米国のトランプ大統領(6月6日)、石破氏(同9日)、中国の習近平国家主席(同10日)の順だった。選挙戦中の公約集も、米、日、中の順で対外政策が書かれていた。米、中、日が序列だった朴・文時代とは異なる路線だ。

大統領に就任した日の記者会見では、徴用工問題の解決策に関する質問に対して「国家間の関係は政策の一貫性が特に重要だ」と述べ、尹政権の政策を引き継ぐことを示唆した。

6月3日、李氏は就任1カ月に合わせた記者会見で、歴史や竹島問題での原則的な姿勢を示しながらも、安全保障や経済などで「協力する分野が多い」と述べた。いわゆる「ツートラック路線」の採用だ。「随時行き来して誤解を減らしたい」と早期訪日への意欲も語り、日本との友好に積極的な姿勢を示した。

「日本は敵性国家」(16年11月)、「自衛隊の軍靴が再び朝鮮半島を汚すということが発生しかねない」(23年3月)などと発言してきた人物とは思えないほど、対日重視を打ち出す。

「実用外交」を標榜(ひょうぼう)する李氏にとって、この「豹変(ひょうへん)」は当然である。放漫な対日発言をしていた頃と違って、米中対立や露朝接近などで国際情勢の不確実性は増しており、日本と摩擦を起こす姿勢を見せれば「外交オンチ」を疑われる。さらには、日本へ向かってネガティブな言動を発したところで、候補者時代であれ、大統領の立場であれ、プラスになることはない。なぜならば、韓国人の対日感情の現状はいつになく良好だからである。

【図3】は、韓国のオンラインメディア「マネートゥデイ」が韓国ギャラップに依頼して、今年2月に実施した韓国人の対日意識調査の結果である。「日本」に「好感を持つ」と「持たない」が47%と同率である。だが、カッコ内に示した22年8月に韓国ギャラップが単独で実施した同様の調査と比較すると「好感を持つ」が倍増しており、過去最高レベルなのだ。

しかも、対象を「日本人」とすると、「好感を持つ」が全体で56%に達し、18~29歳に限定すると74%にもなる。この年齢層は「日本」に対しても66%が「好感を持つ」と答えている。性別の差もそれほどない。「韓国イコール反日」というラベリングは通用しない。

朝日新聞と韓国紙・東亜日報による共同世論調査(日本:6月7~8日、N=1124、韓国:6月9〜10日、N=1010)では、日韓間の防衛協力について「強めるべきだ」が、韓国では60%に達し、日本での56%よりも積極的な結果が出た(『朝日新聞』25年6月22日付)。

それでは、李氏は日本との関係を円満に推移させていくだろうか。釜山で会った日本通の経済学者であるB教授へ聞くと、「イエス。でも不安は残る」という。対日関係を重視するであろうが、外交が不慣れなだけに、「歴史、領土、世界文化遺産が絡む問題で意見の違いが表面化した場合、それをうまくマネジメントできない事態もあるのではないか」というのだ。

また、国際関係論が専攻の韓国で著名なC教授は、米韓首脳会談がいずれ行われた場合のトランプ氏の「挑発」を気にする。「ウクライナのゼレンスキー大統領が、今年2月末にホワイトハウスで見せた場面の再現は避けたい」というのだ。もしもトランプ氏が無神経な発言をした場合、李氏がこれを受け流せないのではないかという心配だ。わからなくもない。

新大統領への「不安」を拭えないが、対日重視のシグナルは真摯(しんし)に受け止めるべきだろう。

静岡県立大学教授 小針進(こはり・すすむ) 1963年生まれ。東京外語大卒、韓国・西江大公共政策大学院修士課程修了。外務省専門調査員などを経て、2007年より現職。専門は韓国社会論。慶應義塾大学非常勤講師、早稲田大学日米研究所招聘研究員も兼務。近著に『日本と韓国の「眺め合い」を考察する』(霞山アカデミー新書)、『日韓の未来図 文化への熱狂と外交の溝』(共著、集英社新書)など。

(Kyodo Weekly 2025年7月14日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター