「特集」日中関係に好機 課題山積も急接近 トランプ政権前に 改善へ積極姿勢を

芹田 晋一郎

共同通信社 中国総局長

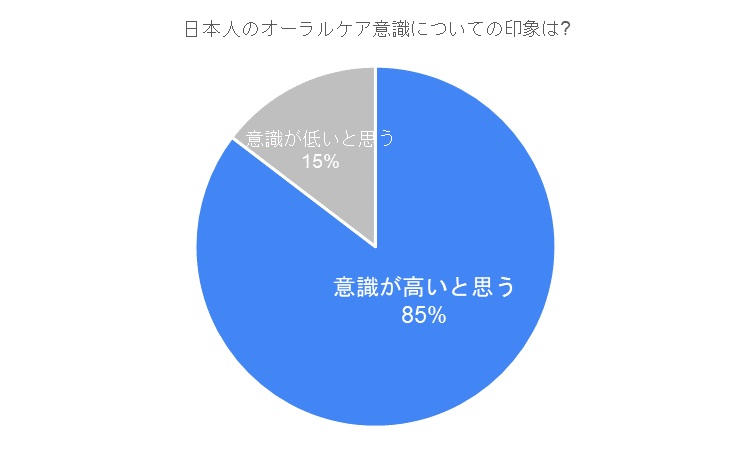

9割が「印象良くない」

最近の日中関係は、今月発表された世論調査で、相手国の印象は「良くない」との回答が両国ともに9割近くに達し、「互いに良く思わない国」となっている。一方で中国側は、習近平国家主席と石破茂首相との日中首脳会談を先月開催し、日本政府が長らく求めてきた日本人の短期滞在ビザ免除措置の再開を突如決定。さらに中国軍機が今年8月に日本領空を初めて侵犯した問題で、事実関係を認めた上で「再発防止に努める」と日本側に伝達してくるなど、対日関係を急速に改善させようとしている。来年1月20日に米大統領に就任するトランプ氏が、中国に対してどのような強硬策を取るか全く読めない状況で「今のうちに仲間を増やしておきたい」という焦りがにじみ出ている。

とはいえ、日本は安心していることはできない。日中間には、中国に在留する邦人の拘束や相次ぐ殺傷事件など、身体・生命の安全にかかわる最優先の問題が横たわり、東京電力福島第1原発処理水の海洋放出を受けた日本産水産物禁輸問題や沖縄県・尖閣諸島領海への中国公船侵入事案など、解決しなければならない課題も山積している。双方の相手国への国民感情は外交に影響する。中国は国際情勢や内政問題など何か一つのきっかけで火が付き、国内的にコントロールが効かなくなる事態が発生すれば、中国の伝統芸能「変面」のようにある日突然、日本に見せる顔が変わる。「永遠の隣国」である中国との関係を安定させることは、日本の安全保障にとって死活的に重要だ。尖閣周辺での偶発的衝突の回避や台湾有事発生の抑止のためには、相互不信から脱却し、常に両国トップ同士が意思疎通できる環境を構築することが急務となっている。日本政府はこの好機を利用して、長年にわたって厳しい状況が続いてきた日中関係の改善に向け、積極的な姿勢を打ち出すことが必要だ。

SNS影響力増大か

日本の民間非営利団体「言論NPO」と中国国際伝播集団が12月2日、両国で実施した共同世論調査の結果を発表した。相手国の印象が「良くない」と答えた人は、中国が前年比24・8ポイント増の87・7%となり、日本に好印象を持つ中国人も約25ポイント減り、対日感情が急速に悪化した。一方の日本側は「良くない」との回答は、3・2ポイントの減少ではあったが89%で、近年続く9割近い数字は変わらなかった。

同NPOが2005年に調査を開始して以降、中国側の回答がここまで悪化したのは、過去最悪を記録した13年の92・8%以来。当時は、日本政府による尖閣諸島国有化を巡る関係悪化が理由だった。

中国の有識者は、これだけ対日感情が悪化した背景に、原発処理水の海洋放出問題を挙げる。日本政府が昨年8月に処理水放出を開始して以降、中国は処理水を「核汚染水」と呼び、新聞・テレビで大量の批判報道を連日続けた。国営中央テレビの記者が、日本の首相官邸前や福島県の漁港に行き、放出に反対する人々をインタビューする熱の入れようだった。世論調査での中国側の回答では、日中関係発展を「妨げるもの」は「処理水海洋放出」が最多の35・5%となった。

習指導部は共産党一党支配を堅持するため「国家安全」を最重視し、その中には「環境安全」も含まれている。中国側にあるのは「日本が処理水放出によって世界の海洋の環境を危機にさらし、中国の国家安全を損なった」という考え方だ。先の中国の有識者は「最近、中国でも『食の安全』の問題への意識が高まっている。だから、一般の国民が敏感に反応した」と解説する。

ただ、それだけでここまで大きく悪化するだろうか。尖閣国有化当時の激しい反発と比較すると、処理水放出に対しての批判はそれほど大きなうねりとはなっていなかった。一つの要因として挙げられるのは、交流サイト(SNS)の影響力だ。先の米大統領選や兵庫県知事選で、民主主義国家におけるSNSの影響力が非常に大きくなっていることは証明された。インターネットが規制下にある中国であってもSNSがかなり影響力を持っていることが指摘されている。世論調査で相手国や日中関係についての情報源を問う質問に対しては、中国側の回答の1位が中国のニュースメディア、2位はテレビドラマなどと変わらなかったが、3位が昨年の書籍から今年はSNSに変わった。ニュースメディアやスマホのアプリで日本の情報を得ている中国人の対日印象は軒並み悪い一方、日本に渡航歴のある中国人の50%以上が日本に好印象を持っており、渡航歴のない人(約3%)を大きく上回った。

日本人学校巡り悪質動画

SNSによる悪影響との関連性が指摘されているのが、今年9月18日に広東省深圳市で起きた日本人学校に通う10歳の邦人男児刺殺事件だ。44歳の中国人の男が校門から約200メートルの路上で、歩いて登校中だった男児に突然襲いかかり、刃物で腹部や大腿(だいたい)部を刺した。男児は即座に救急搬送されたが、翌日未明に死亡が確認された。

中国政府は「偶発的な個別事案」とし、事件の詳細を明らかにしていないため、男の動機や背景は不明だ。ただ18日は満州事変の発端となった1931年の柳条湖事件から93年の当日。中国は日本の侵略が始まった「国辱の日」と位置付け、この日も中国各地で関連行事が実施されていた。

中国のネット上では日本人学校を巡り悪質な動画があふれかえっている。中国国内には日本人学校は12校しかないが「日本は中国に137校もの学校を建て、スパイを養成している」「日本政府が学校から中国人を排除して、卒業生は中国の情報を海外に流す」といった荒唐無稽な主張が、各地の日本人学校の写真と共に流されている。日本政府は繰り返し、中国政府に対してこうした動画を削除するよう求めてきた。事件を受けて、ようやく「フェイクニュース対策」として一部の動画が削除された。しかし、依然として同様の動画はネット上に残り、しかも、この悪意ある情報が既に一定程度、中国社会に浸透してしまった。

男児が死亡した当日に日本人学校前の現場で取材をしたが、深夜まで献花に訪れる地元市民の波が途切れることはなかった。多くの人が涙を流し、声を詰まらせながら「過去の歴史で何があろうと、今の日中関係がどれほど悪かろうと、何の罪もない子どもを傷つけることは決して許されない。本当に申し訳ない」と訴えた。反日感情が強い中にあっても、これが大多数の中国人の率直な思いだろう。ただ、中国では景気が低迷し、貧富の差が拡大。深圳などの経済的に発展した都市には、定職を持たず鬱屈(うっくつ)した思いを抱える貧困層も多数暮らす。こうした人々の中には、ネットにあふれる動画の影響も受け「日本人学校は中国に害をもたらす」「愛国のため、日本人に対しては何をしても構わない」と考える人が、ごく一部であっても確実に存在してしまっている。

トップダウンで決定

ただ、こうした地方の経済状況は極めて深刻で、有効な貧困層対策を打ち出せる状況にはない。これまで右肩上がりの住宅価格を前提にしていたが、不動産バブルが崩壊し主要な歳入源の土地売却収入が激減、財政の困窮が極まっているからだ。中国では、都市部の土地は全て公有で、地方政府が土地使用権を売却し、業者が住宅を建てて販売する。だが市況の逆回転が始まると住宅需要は激減し、経営不振に陥った開発業者の土地購入意欲も一気にしぼんだ。地方政府の土地売却収入はピークの2021年には約8兆7千億元(約180兆円)に上ったが、今年は1~10月時点で21年同期の半分以下にまで激減した。しかも売却先は政府系投資会社の融資平台が目立ち「タコが自分の足を食う」ような状況に陥っている。

そこで海外からの観光客を誘致しようと始めたのが、短期ビザ免除の政策だ。もともと中国は日本に対して観光やビジネスなどを目的とした15日以内のビザなし渡航を認めていたが、新型コロナウイルス流行を受けて20年3月にビザ免除措置を停止した。コロナ禍前の短期ビザ免除の対象は日本、シンガポール、ブルネイの3カ国だけだったが、コロナ収束後は東南アジアや欧州を中心として免除対象国を徐々に拡大。だが関係悪化が続いていた日本については「対等な措置」が必要だとして再開していなかった。

それが、11月22日に中国外務省が突如、日本に対する免除措置を30日から再開すると発表した。これに先立ち中国外務省は韓国など9カ国についても、8日からビザ免除にすると発表。在中国韓国大使館の関係者は「韓国はビザ免除措置を要求すらしていなかった」と明かす。同大使館が中国外務省に経緯を問い合わせたところ、外務省が決定したのではなく「トップダウンで決まった」と伝えられたという。中国側が求めてきていた「対等な措置」を日本側は一切取っていないにもかかわらず、日本への免除措置も再開されたのは、南米ペルーの首都リマで11月16日、習氏が石破首相と会談したことも大きな要因となっている。ビザ免除対象は、既に計38カ国にまで拡大された。

岩屋毅外相が12月下旬にも中国を訪問して王毅外相と会談する予定で、日本側も中国人が日本を訪問する際に必要なビザの発給要件を緩和する方向で調整に入っている。ただ、短期ビザが不要になったからと言って、日本から多くの観光客が中国を訪問する可能性は低い。昨年3月にアステラス製薬の男性社員が反スパイ法違反容疑で拘束されるなど「反スパイ法の不透明な運用がある」(金杉憲治駐中国大使)状況で、安全面の不安があるからだ。

中国の日本研究者の1人は、岸田文雄前首相については「対米追随しかしなかった」と強く批判するが、石破氏については①「対中強硬派」とされる高市早苗前経済安全保障担当相よりはるかに穏当 ②歴史認識にこだわらず、靖国神社を参拝しない ③自主独立外交を重視している―などとして、石破氏との間での関係改善に期待感を示している。この機に関係回復基調を作り出せるか、日本側の決断も試されている。

共同通信社中国総局長 芹田晋一郎(せりた・しんいちろう)1973年神戸市生まれ。早稲田大学卒。96年共同通信社入社。名古屋支社や岐阜支局、政治部などで勤務後、中国総局(北京)と香港支局、ワシントン支局で特派員として勤務。2022年から現職。20年度に尖閣諸島を巡るスクープで国際報道において優れた業績を上げたジャーナリストに贈られる「ボーン・上田記念国際記者賞」を受賞。

(Kyodo Weekly 2024年12月23日号より転載)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター