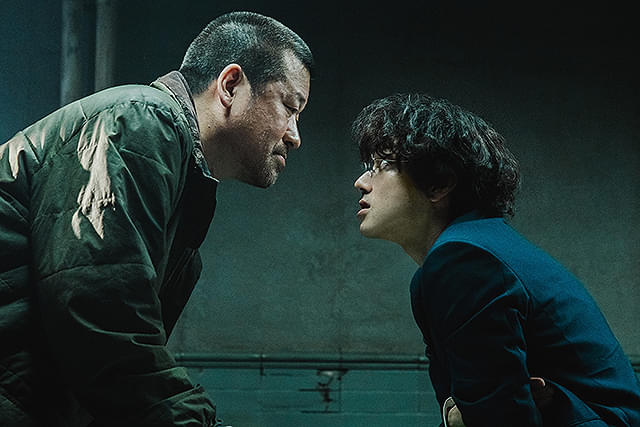

佐々木蔵之介が挑むひとり芝居 ヨーロッパ公演を経てついに日本公演へ「想像の翼を広げていただけるように言葉を届ける」【インタビュー】

佐々木蔵之介によるひとり芝居「ヨナ‐Jonah」が10月2日から上演される(プレビュー公演は10月1日)。ルーマニアを代表する演出家シルヴィウ・プルカレーテと佐々木のタッグによって生まれた本作は、5月21日にルーマニア・シビウで世界初演された。その後、ヨーロッパ諸国の国立劇場でツアーを行い、6月にはルーマニアで行われたシビウ国際演劇祭にも登場し、圧巻のパフォーマンスで大きな反響を呼んだ。そして、今回、満を持して凱旋(がいせん)公演が行われる。旧約聖書に刻まれたクジラに飲み込まれた「ヨナ」の逸話を元に誕生した、クジラの腹の中から生還した人物の姿を描く物語を佐々木がどう演じるのか。ルーマニアでの稽古や演劇祭を含めた海外公演の手応えなどを聞いた。

佐々木蔵之介【ヘアメーク:Shinichiro(IKEDAYA TOKYO)/スタイリスト:勝見宜人(Koa Hole inc.)】

-ワールドプレミアを皮切りにヨーロッパツアー、そして国際演劇祭への出演を経ての日本公演になります。本作はどういった経緯で制作に至ったのですか。

今回ご一緒している演出家のプルカレーテさんとはこれまでに2作品でご一緒しています。最初にご一緒した2017年「リチャード三世」のときに、最高に面白いクリエイトができたんですよ。そこで、ルーマニアのラドゥ・スタンカ国立劇場のプロデューサーさんから、「ぜひ、ルーマニアでもやらないか」と言っていただいたのが最初です。ただ、そのときはスケジュールの関係もあり、実際に公演することはできませんでした。次にプルカレーテさんとご一緒した「守銭奴」のときにも同じように言っていただいたので、「次にやるときはルーマニアでも上演する前提で考えましょう」と話したんです。ただ、コロナなどもあり、あまり大きいバジェットではなく、小さいバジェットの方が良いと。それで戯曲を探しているうちに最終的にひとり芝居になってしまって、それならルーマニアのスタッフを日本に呼ぶより自分がルーマニアに行ったほうが良いとなって、東京芸術劇場とルーマニア・ラドゥ・スタンカ国立劇場で国際共同製作をすることになりました。

-佐々木さんがルーマニアに滞在して、ルーマニアのスタッフとともに作り上げたということですね。ルーマニアでのお仕事は日本とは勝手が違うところもあると思いますが、実際にはいかがでしたか。

まず、全員ルーマニアのスタッフだったんですよ。現場ではルーマニア語と、プルカレーテさんが話すフランス語、それから英語と日本語が入り交じっていました。日本ではこの日までにこれを決めないといけないということがたくさんあるので、稽古も次々と進んでいきますが、向こうでは、「まだ決めてないよ」ということばかりなんです(笑)。決めなくて大丈夫なのかなと思ってしまうほどに。でも、それは可能性を広げている期間なのだと思います。ルーマニアだからこそ作れる作品だと思いました。みんなが持ち寄った小道具なり、アイデアなりが採用されるその手作り感、肌触り感がある。プロフェッショナルなのにある意味、文化祭で(笑)、みんなで知恵を絞って、みんなで作っていく。その感覚は日本公演でも残せればなと思っております。

-文化の違いももちろんですが、言葉の壁も大きいのではないかとは思いますが、そこはあまり問題ではなかったですか。

もちろん通訳を通すので時間はかかりますが、元々ラドゥ・スタンカ国立劇場と東京芸術劇場の関係性もあり、お互いにリスペクトしながら、お互いの文化も理解した上で敬意を持って制作できたので、尊重し合って作ることができました。みんな家族のように受け入れてくれましたし、楽しく過ごせたのでありがたかったです。

実は、僕が一番危惧していたのは、日本人の僕がこの作品を演じることを観客の皆さんがどう思うのかというところでした。本作の原作となっているルーマニアのマリン・ソレスクの『ヨナ』という作品は、日本で言ったら宮沢賢治さんのような国民的作家の作品なんです。みんなが教科書で読んだことがあるような作品を日本人の僕が演じるということに「大丈夫なのかな」という思いはありましたが、実際に上演してみたら受け入れてくださって。言葉の壁はもちろんありましたが、皆さん一生懸命、耳をそばだてて日本語を聞いてくれていました。今回の作品は、孤独との向き合いや闇、静寂を表現する場面も多いのですが、その静寂や間(ま)を一生懸命、見て聞いてくれようとしていたと思います。芝居を通して一緒に呼吸しているという感覚は、言語が通じない分、余計に感じたような気がします。

-今回、佐々木さんが演じるヨナという人物については、どのようにとらえて演じたのですか。

ヨナは旧約聖書の預言者です。僕たちにはあまりなじみがありませんが、ルーマニアの方たちにはなじみがあるんですよ。しかも、戯曲は、決して論理的に書かれているわけではなく、詩的なところもある物語なので、どう向き合えばいいのかなと悩みましたが、(翻訳・修辞の)ドリアン助川さんの言葉でだいぶ光が見えてきて。友人に「クジラに飲み込まれた男が何とか出ようとする話」だと伝えたら、「面白いやん、それ」と言われたんですよ。その言葉で確かにそうだなと。(自分は)表面上の戯曲の言葉にとらわれすぎていたんだと思います。(同じようにクジラに飲み込まれた)ピノキオのように子どもも楽しめるようなお話で、このヨナという登場人物をもっとチャーミングに作ってみたらどうなるだろう。預言者ではなく、1人の漁師の話にしようと思って作りました。ルーマニアで、プルカレーテさんやルーマニアの方が見て、「これは私たちのヨナじゃない」と一蹴されたらどうしようと思っていましたが、「それでいい。それが日本とルーマニアでの共同制作なんだ」と言って、それで進めてくださったので、救われました。

それに、ヨナは投げ出したり、挫けたりせず、1人で光へと向かう道を探して、闇から抜け出そうとする人物なので、そのヨナの姿に自分自身も励まされましたし、ヨナと一緒に作品を作っていけたように思います。

-10月1日には待望の日本公演がスタートします。日本公演では、どのようにブラッシュアップしていこうと考えていますか。

ちょっと東欧の香りのする、手作り感のある、どこか絵本的なテイストを残しつつも、お客さまに想像の翼を広げていただけるように、きちんと言葉もお届けしたいと思います。詩的な作品なので、演劇だからこそ想像力で広がる作品になるような気がしています。物語の中には、詩的な表現がたくさんあるんですよ。プルカレーテさんから「ルーマニアでは通じるけど、日本ではこれだと通じないでしょう?」と聞かれましたが、僕はそれでも残したかった。そうした言葉からも絶対に何かを感じていただけると思うので、どう受け取っていただけるのか楽しみです。

-ひとり芝居の難しさ、楽しさはどのように感じていますか。

難しさは、せりふを入れるときに誰も相手してくれないことですね(笑)。誰も見てくれていないし、誰も一緒にせりふを合わせてくれない。何度もくじけ1そうになりましたけど、それくらいかな。1人だからこそ、自分なりのペースで作れるので、それ以外はあまり苦労はなかったです。もちろん、最初は「1人でルーマニアに1カ月間、滞在して稽古して1カ月間公演するのはきついな」と思っていましたが、途中で気持ちを切り替えたんですよ。あのプルカレーテさんの演出を独り占めして作品を作れるというのはとてもありがたいことだなと。日本ではありえないようなハプニングが起こったり、予定通りに行かなかったりすることもたくさんありましたが、今では笑えるエピソードになっていますし、楽しく創作活動ができました。

-本作を経て、今後の芝居人生で挑戦したいことや新たに芽生えた思いを聞かせてください。

まず、今回、こうした環境を作ってくださったことに感謝しています。ルーマニアでは仲間がたくさんできましたし、この絆は今後もつなげていきたいと思います。今回はヨーロッパツアーを行いましたが、もし、実現できるならせっかくルーマニアと日本で作ったこの作品をほかのフェスティバルでもお見せできたらと話し合っています。まずは日本の公演ですが、その後、ほかの国でも上演できたらうれしいです。

(取材・文・写真/嶋田真己)

佐々木蔵之介ひとり芝居「ヨナ‐Jonah」は、10月2日~13日に都内・東京芸術劇場 シアターウエストで上演(10月1日にプレビュー公演)