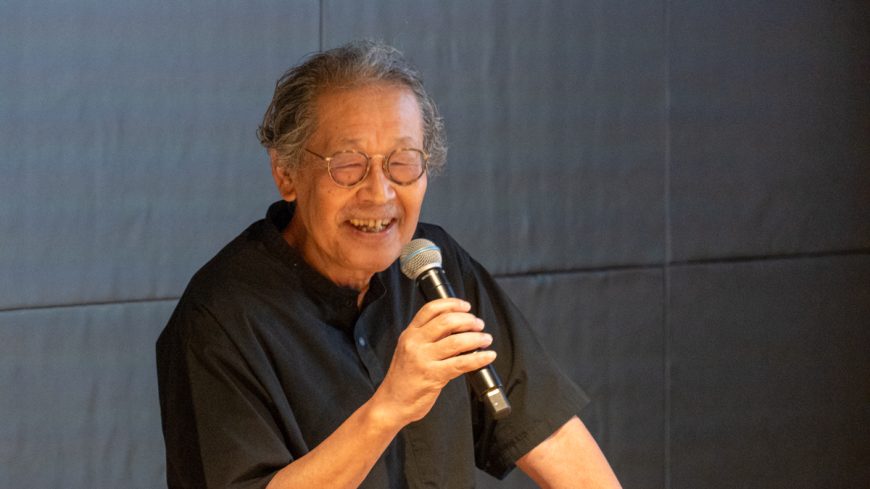

【Kカルチャーの視点】レジェンドたちの「朝鮮の旅」たどった写真家の藤本巧さん

▼30年代の記録と響き合う

藤本さんの渡韓の直接的な発端は、1963年に録音された河井寛次郎のインタビューテープだった。

「染織家の岡村吉右衛門さんが、民藝を調査した人たちの言葉を録音して後世に残そうとされ、そのダビングを父に頼みにこられたのです。私はそのテープを何度も聞いて、夢中になりました。」

こうして藤本さんは、柳宗悦らが1930年代に行った「朝鮮の旅」を追うように韓国を訪れた。

「朝鮮時代の工芸品がどういう背景で、どういう人たちが作っていたのか。『朝鮮の旅』の残影のようなものが撮影できればと思っていました。しかし、紀行文から34年も過ぎた1970年です。韓国も近代化に向かっていたので、柳先生たちが見た風景はもうないだろうと思っていました。ところが、文章とほとんど変わらない風景が目の前に広がっていたのです。」

「朝鮮の旅」の文章に自らの写真を重ね合わせたスライドショーを見た観客から「一緒に行ったのかと思った」と驚かれるほど、藤本さんの写真は当時の記録と響き合っていた。

「本当にぎりぎりのところでした。柳先生たちが“こんな美しいものはどこにあろうか”と言われていたものが、壊される直前にまだ残っていたのです。私の写真は、日本ではあまり評価されませんでしたが、(「工藝」の表紙を手掛けた染色家の)芹沢銈介先生から“そうではない”と励まされ、撮り続ける決意を固めました。」

1970年代のセマウル運動によって、韓国の農村では近代化が急速に進んだ。藤本さんの写真にも、よく見るとわらぶきの屋根の集落に一軒だけ混じるスレート屋根といった過渡期の姿が残されている。当時は景観を壊す屋根だと残念に思っていたが、それこそが1970年の韓国の農村を物語る証しとなった。その価値から、のちに韓国国立民俗博物館に、撮影したネガを全て寄贈することになる。

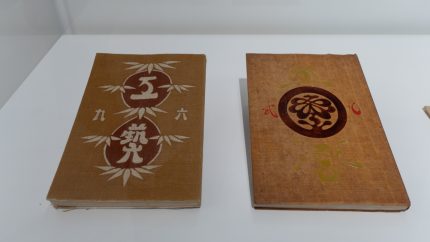

「朝鮮の旅」が掲載された日本民藝協会「工藝」69号、1936年(日本民藝館所蔵)

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター