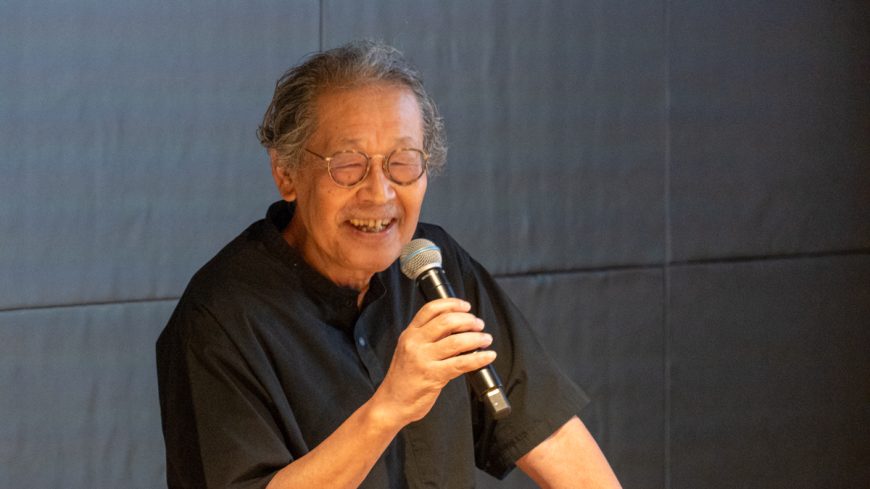

【Kカルチャーの視点】レジェンドたちの「朝鮮の旅」たどった写真家の藤本巧さん

▼新しい美の概念

志賀直哉や武者小路実篤らと文芸雑誌『白樺』を創刊し、西洋美術を紹介していた柳宗悦(1889-1961)は、浅川兄弟との関わりで初めて朝鮮に興味を持つことになる。

「(彫刻家を目指していた)伯教さんは『白樺』を読み、柳先生がロダンの彫刻を持っておられることを知り、ぜひお会いしたいと千葉県我孫子まで向かいます。その時のお土産が、李朝の染付秋草文面取壺でした。この壺を見て、柳先生は、隣国の朝鮮半島に美しい工芸品があることに気付いたのです。大正3(1914)年のことでした。」

染付秋草文面取壺(瓢形瓶部分)(日本民藝館提供)

朝鮮の無名の職人が作った日常の工芸品に、西洋の芸術観とは異なる、生活に根差した「美」を発見した柳は、これをきっかけに「民衆的工藝」、略して「民藝」という概念を提唱する。陶芸家の河井寛次郎や濱田庄司とともに日本各地や朝鮮から民芸品を集め、1936年には東京駒場に日本民藝館を開館した。

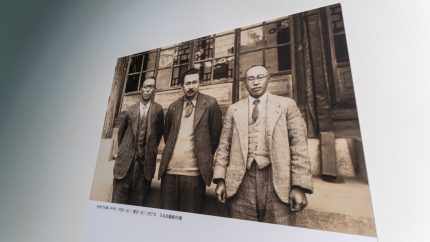

1937年光州で、左から河井、柳、濱田(日本民藝館所蔵)

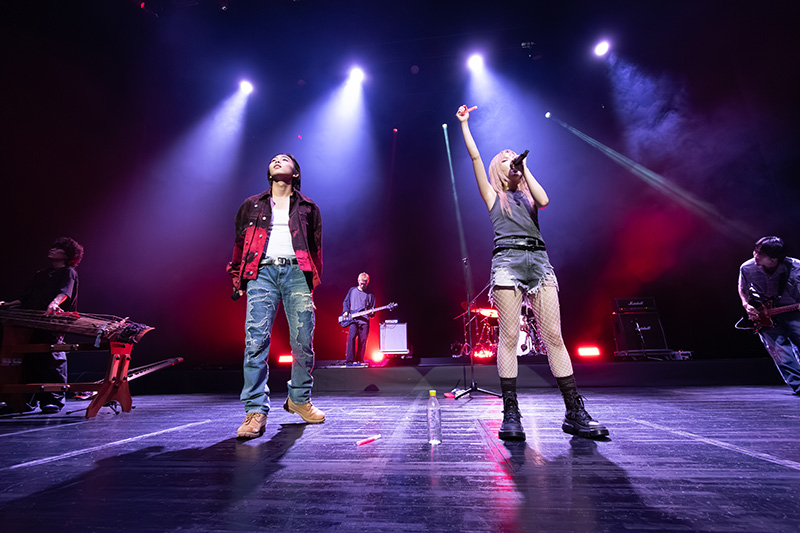

「柳先生は、私の調査では21回渡韓されています。1931年に民藝運動の啓蒙(けいもう)を目的として雑誌『工藝』を出版し、その69号(1936年)に柳先生、河井先生、濱田先生が共同執筆された紀行文『朝鮮の旅』が載っています。朝鮮半島を旅されたのは、民藝の調査のためでした。」

駐大阪韓国文化院・公益財団法人日本民藝館主催「『今に続く柳宗悦の心と眼』―1937年の『全羅紀行』をめぐって」に展示された柳宗悦らが収集した工芸品

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

類を見ない「動静脈一貫モデル」 米社買収で事業拡大 50年以上取り組む「サーキュラーエコノミー」豊田通商

提供

自動車リサイクル促進センター