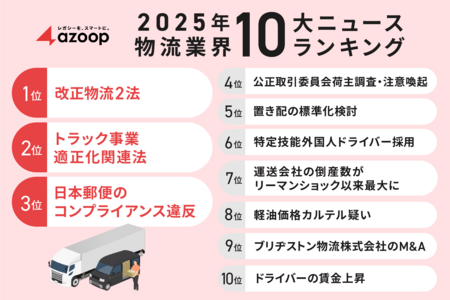

物流業界のDX化を支援するAzoopが選ぶ 「2025年物流業界10大ニュース」

2025年11月13日

株式会社Azoop

株式会社Azoop(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:朴 貴頌、以下「Azoop」)は、このたび「2025年物流業界10大ニュース」を選定いたしました。

運送業界は、市場規模20兆円という大きなマーケットである一方で、2027年には24万人のドライバー不足が予想されるほか、働き方改革への対応、燃料費の高騰、環境規制の強化など、かつてないほどの変革期を迎えており、構造的な課題への対応が急務となっています。

Azoopは「次世代に、新たな選択肢と可能性を。」をミッションに掲げ、物流業界の経営・業務の変革を目指しています。その経験を踏まえて、社会課題として注視すべき重要テーマを「2025年物流業界10大ニュース」として選定いたしました。

1位:改正物流2法

物流業界における労働環境の改善と取引の透明化を図るため、政府は「流通業務総合効率化法」と「貨物自動車運送事業法」を改正しました。これらは物流の効率化と適正化を目的とした基幹法であり、2025年4月1日から段階的に施行されています。これまで物流業界では、不透明な取引慣行や多重下請け構造により、実運送事業者の経営が圧迫されてきました。本改正により、こうした長年の課題を是正され、物流全体の適正化と業界の持続可能な発展することが期待されています。

【株式会社Azoop 代表取締役社長CEO 朴 貴頌による総括】

これまで運送の現場では、「運賃」は運搬作業のみに支払われる一方で、荷役などの付帯作業を契約に明記せず、無償で対応してしまうケースが多く見られました。例えば、タクシーの業務に、目的地に着いた後に荷物の運搬を依頼することが通常ないように、本来こうした作業は別契約で対価が発生すべきものです。改正法では、このような付帯作業を運送契約に明記し、対価を支払うことを義務付けています。さらに、実運送体制管理簿の提出義務化により、多重下請け構造の是正が進み、サプライチェーン全体の最適化に向けて、物流統括管理者(CLO)の設置も新たに導入されました。

2025年は、こうした制度改革が本格的に始動する象徴的な年となりました。業界としても改善への期待が高まる一方、現場レベルでの実効性については、まだ十分に浸透していないのが現状です。今後の運用と定着を通じて、真に持続可能な物流環境の実現が期待されます。

2位:トラック事業適正化関連法

トラック事業適正化関連法は、2025年6月に成立し、段階的に施行が開始される予定です。物流業界の多重下請け構造や不透明な取引を是正するため、運送事業者と荷主双方に対する新しい規制が導入されます。

内容としては、運送事業者の5年ごとの許可更新制や、国土交通省が定める「適正原価」を継続的に下回らないことの確保。さらに、委託次数(再委託の回数)を2回以内に制限すること、違法な白トラック利用を行う荷主の取り締まりが強化といったものが含まれています。

【朴による総括】

これまで国としても、複雑な取引慣行や多重下請け構造に一定の“黙認”があったといえます。しかし、近年の社会的潮流を踏まえ、もはや従来の在り方を放置できないとの認識のもと、国が本格的に物流業界の再編に乗り出したといえるでしょう。なかでも「委託次数の制限」は、最も実務的な課題となると考えています。多重下請け構造の是正は業界全体の課題ですが、どのように荷主や元請けが委託の階層を把握・管理していくのかが実効性の鍵となります。この法律は2026年以降にかけて段階的に施行・運用が進む見通しであり、現場ではいまだにグレーな取引も見受けられることから、今後の制度運用の具体化と実効性確保に向けて、引き続き注視していく必要があります。

3位:日本郵便のコンプライアンス違反

日本郵便は6月、集荷・配達を行う運転手の酒気帯び確認の不備(点呼問題)を指摘され、国土交通省から約2500台のトラック・バンの貨物運送事業許可取り消しの行政処分を受けました。日本郵便はこの処分を受け入れ、該当車両の売却を検討するとともに、業務の約58%を外部の運送会社に委託する方針を決定しました。

再発防止に向けて、点呼システムのデジタル化と飲酒運転防止の具体的な指針を策定するなど、安全管理体制の抜本的な見直しが実施されています。この事例は、トラック事業適正化関連法の施行を前にして、業界全体にコンプライアンス強化の重要性を改めて認識させることとなりました。

【朴による総括】

国内最大級の物流事業者である同社において、点呼の未実施など基本的な安全管理の不備が明らかになったことは、業界全体にとって看過できない事案です。日本郵便は元々、国営企業として⾧い歴史を持つ組織であり、その時代に形成された文化や慣習が現在の組織運営にも影響を残している可能性があります。今回の問題を契機に、国および日本郵便が一体となって抜本的な改善に取り組むことが求められています。

一方で、日本郵便の運送業務の多くは他社への委託によって継続されており、物流そのものの停滞は発生していません。同社は約3,700億円規模 の事業再編計画を進めており、この動きは2026年以降も業界再編の文脈で注目され続けると考えられます。この出来事をきっかけに、物流業界全体が改めてコンプライアンス意識を高め、法令遵守と安全運行の文化が定着することを強く期待しています。

4位:公正取引委員会荷主調査・注意喚起

本年6月24日、公正取引委員会は独占禁止法上の問題につながる行為を行った荷主646社に対し注意喚起を行うことを発表しました。具体的な事例として、不当な給付内容の変更、支払遅延、買い叩きなど、荷主側が行う不公正な商慣習が列挙されています。

特に注目されたのは、「不当な荷待ち」が独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたる可能性があると指摘された点です。これまで物流業界では、荷主の指示で長時間の待機を強いられることが常態化していましたが、これが法的な問題として認識されるようになったことは、業界構造の転換を象徴しています。

【朴による総括】

今回の公正取引委員会による荷主への注意喚起は、⾧年構造的に「荷主優位」であった物流業界に対して、国が踏み込んだ是正の第一歩といえる重要な動きです。物流の現場では、本来であれば荷主と運送会社の間で運送契約を締結し、業務内容や運賃を明確にしたうえで取引が行われるべきところ、契約が存在しない、あるいは形式的に締結されているだけのケースが少なくありません。こうした「口約束」や「慣習」で成り立つ取引は、荷主側の意識と同時に、それを受け入れ続けてきた運送会社側の姿勢にも課題があるといえます。

荷主側は「ホワイト物流」推進などに取り組んできた一方で、依然として従来の取引慣行から脱却しきれていない現実もあります。中には、条件改善を求めた運送会社との取引を見直し、より従来型の条件を受け入れる他社へ切り替えるといった動きも見られます。こうした状況が続けば、今後は運送会社の減少とともに、荷主と運送会社の力関係が次第に均衡していくことが想定されます。そのタイミングで、荷主側も物流の在り方 を根本から見直す時期を迎えるでしょう。

また、2026年からはCLOの設置が本格化し、サプライチェーン全体の最適化を担う仕組みが導入されます。アメリカなどではすでに一般的な制度であり、物流を単なる下請け構造ではなく、戦略的パートナーシップとして位置づける考え方が広がっています。日本でもCLOの導入を契機に、物流を経営戦略の中核として捉える動きが広がり、業界構造そのものが大きく変化していくことが期待されます。

5位:置き配の標準化検討

国土交通省は本年6月26日、ラストマイル配送の在り方に関する有識者会議を開催しました。小口・多頻度化が急速に進行しており、国土交通省は従来の「対面手渡し」を原則とする商習慣の転換を検討しています。

「置き配」を宅配サービスの新たな標準とすることで、最後の1マイル区間(ラストマイル)の配送効率化を図り、ドライバーの負担軽減と物流全体の最適化につながることが期待されています。

【朴による総括】

いわゆる「再配達」や「置き配」をめぐる話題は、ネットを中心に大きな注目を集めました。コロナ禍をきっかけに置き配文化が社会に浸透し、倉庫数や配達件数の増加を踏まえても、再配達率はコロナ前と比べて確実に減少傾向にあります。荷物を届ける側・受け取る側の双方が置き配に慣れ、心理的ハードルが下がってきたことからも、この問題は時間の経過とともにさらに改善が進むと見られます。

一方で、いわゆる「ラストワンマイル」にあたる宅配領域は、日本の物流全体から見るとわずか10%*程度の範囲にすぎません。置き配や再配達削減の取り組みは重要ですが、それだけでは日本の物流全体の課題は解決しません。根本的に必要なのは、モノを 「届ける前の段階」、すなわちBtoB領域における輸送体制の最適化であり、 Azoopとしては、BtoB物流の効率化を通じて日本全体の物流基盤を支えることを使命と考えています。

(*:JILS「概要版:2024年度物流コスト調査報告書」および矢野経済研究所の調査結果より当社推計)

6位:特定技能外国人ドライバー採用

2024年4月、「自動車運送業」が特定技能制度の対象分野に追加されました。慢性的な人手不足の業界にあって、外国人ドライバーは業界の課題を解決するための重要な一手として注目され、大手企業を中心に採用が活発化しました。

一方で、特定技能外国人ドライバーの採用が進む過程で、言語や文化の違い、行政手続きの複雑さ、受け入れノウハウの不足など、多くの課題が顕在化しています。

【朴による総括】

特定技能外国人によるトラックドライバー採用は、一時期大きな注目を集めたテーマでしたが、実際に現場での採用はあまり進んでいないように感じます。その背景には、現場における受け入れ体制の課題、言語・文化の違いによる業務上の支障、さらには制度運用に関する複雑さなど、実務面でのハードルの高さがあります。

また、外国人労働者側から見ても、トラックドライバーという職種自体が必ずしも魅力的に映っていないという現実もあります。つまり、採用の裾野を広げても、ドライバー職を志願する人が日本人・外国人問わず少ないという構造的な問題が残っています。

この状況を根本的に改善するためには、業界全体として待遇や賃金の底上げを進め、職業としての魅力を高めていくことが不可欠です。日本人・外国人を問わず ドライバーが誇りを持てる環境と待遇を整えること。そうした取り組みが進むことで、初めてドライバーという職業が“選ばれる仕事”へと変わっていくと考えています。

7位:運送会社の倒産数リーマンショック以来最大

帝国データバンクの調査によると、2024年度(2024年4月~2025年3月)の運送業倒産件数は360件となり、2008年のリーマンショック時(371件)に次ぐ歴史的な高水準に達しました。この急増の背景には、2024年4月に施行されたトラックドライバーの時間外労働の上限規制があります。これまで長時間労働に依存していた運送会社の収益構造が大きく変わり、人件費の上昇を招きました。

(出典:帝国データバンク「「道路貨物運送業」の倒産動向(2024年度)」)

【朴による総括】

現在の物流業界を取り巻く厳しい環境は、リーマンショック時のような一時的な景気後退とは性質が異なり、原価高騰という構造的な問題が根底にあります。人件費の上昇、燃料費や車両価格、修繕費といったその他のコストも上昇傾向にあり、経営を圧迫する要因となっています。

こうした状況の中で、運送会社が生き残るためには、売上の最大化と原価の最適化という両面での努力が求められます。新しい荷主との取引開拓や、既存荷主との運賃交渉などによる売上向上の取り組みが不可欠であると同時に、メンテナンス費用など、自社努力でコントロール可能なコストの削減も重要です。これらを並行して進めなければ、今後の経営環境は一層厳しさを増すことが想定されます。

人材確保のためには賃金水準の引き上げが不可避であり、ドライバーの給与水準が上昇していることはポジティブな側面もありますが、運送業における原価構成の約4割は人件費で、経営コストの上昇を意味する「表裏一体の課題」でもあります。人材の確保と企業の収益性維持を両立させるために、業界としてどのように構造改革を進めていくかということが、来年以降の最重要テーマとなるでしょう。

8位:軽油価格カルテル疑い

本年9月、公正取引委員会が複数の石油元売り会社に対し、軽油価格カルテルの疑いで立ち入り検査を実施しました。「軽油価格カルテル」とは、複数の石油元売り会社が相互に協調して価格や供給量を調整し、不当に高い価格を維持する行為を指します。これまで業界内で懸念されていた不透明な価格形成が、組織的な談合の可能性として明らかになりました。

【朴による総括】

運送業界はもともと営業利益率が低い業界ですが、インフレの影響により燃料費や車両価格などの原価は高騰を続けており、利益がさらに圧迫されていました。とりわけ燃料費は物流業界のコスト構造において大きな割合を占めています。

そのような中で、燃料価格が談合によって人為的に操作されていたとすれば、これは業界にとって極めて遺憾な事実です。もし市場原理に基づいた公正な価格形成がなされていれば、運送会社はより多くの利益を確保し、設備投資や人材育成など、未来への投資に充てることができた可能性があります。

物流業界全体としても、こうした不正が二度と起こらないよう、公正な取引環境の確立が強く求められます。 軽油価格は物流の根幹を支える要素であり、今後は業界の健全性を確保する観点からも、透明で持続可能な価格形成メカニズムの構築が不可欠です。

9位:ブリヂストン物流株式会社のM&A

SBSホールディングス株式会社がブリヂストン物流株式会社の株式66.6%を取得し、子会社化したことが業界内で大きな注目を集めました。この買収の背景には、ブリヂストングループの経営戦略転換があります。同グループはコア事業であるタイヤ事業に経営資源を集中させるため、子会社であるブリヂストン物流株式会社の株式売却を決断しました。

【朴による総括】

かつてはメーカー各社が自社内に物流部門を持ち、系列内で完結させる体制が一般的でした。しかし現在は、物流を「戦略的資源」として捉え、 物流会社が持つネットワークやノウハウを活用していく方向へと潮流が変化しています。

今回のM&Aは、そうした時代の転換点を象徴する事例といえます。メーカーの物流部門が大手物流会社に統合されたケースでしたが、今後は物流会社同士のM&Aも一層加速していくと考えられます。これによりネットワークの大規模化・効率化が進むことで、寡占化が進展していく可能性があり、結果として、大規模なネットワークを有する企業が物流コストを抑え、競争優位性を確立していくことが予想されます。

他業界の事例を参考にすれば、ガソリンスタンドやドラッグストアなどの拠点型ビジネスは、6万拠点を超えるあたりから再編が進むといわれています。同様に、運送業も「拠点ビジネス」としての性質を持つ産業であるため、今後同じような寡占化の波が訪れる可能性は極めて高いと考えられます。

10位:ドライバーの賃金上昇

本年8月18日、全日本トラック協会が2024年度のトラックドライバー賃金調査結果を発表しました。調査によると、1カ月平均賃金は36万300円で、前年比7.4%の増加となりました。年間賞与の1カ月平均額を加えた月額では40万4100円(前年比6.3%増)に達しています。この賃金上昇は業界内でもトップクラスの水準です。調査結果から、トラックドライバーの賃金が全体的に上昇傾向にあることが明らかになりました。

【朴による総括】

ドライバーの平均月収が40万円を超えたことは、運送会社の経営努力の成果であり、業界にとって大きな転換点といえます。この背景には、改正改善基準告示に端を発した「2024年問題」によって人手不足が顕在化し、運送会社各社がドライバー確保のために待遇や賃金の見直しを進めたことがあります。結果として、労働条件の改善が進み、ドライバーの賃金上昇につながりました。

現状ではドライバーの総数が増えているわけではなく、既存の限られた人材がより条件の良い企業へと移動している構図です。加えて、依然として他業種と比較すると賃金水準は低く、職業としての人気が高まりにくい構造的課題も残されています。今後は業界全体で賃金の底上げを進めるとともに、労働環境・社会的評価・キャリア形成といった側面からも改善を図り、物流業界の担い手そのものを増やしていくことが求められます。

■代表取締役社長CEO 朴 貴頌(ぱく きそん)

慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、2010年に株式会社リクルートに新卒入社し、コンサルティング営業として中小から大手企業まで約200社の採用・育成の企画設計および運用支援。

その後、物流事業及び中古トラック流通を営む家業での取締役を経て、多くの経営課題を抱える物流業界に対して、DX化を推し進め持続可能な社会インフラを創りたいという想いで、2017年 株式会社Azoopを設立。

■株式会社Azoopとは

Azoopは「次世代に、新たな選択肢と可能性を。」をミッションに掲げ、物流業界の経営・業務の変革を目指しています。「トラッカーズ」ブランドのもと、商用車のECやネットオークション、運送業務支援サービス(SaaS)、人材紹介サービス等を展開し、物流・運送会社の経営課題解決・DXを支援するサービスを提供しています。

ウェブサイト:https://azoop.co.jp/

■株式会社Azoop 会社概要

所在地 : 〒105-0012 東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル5階

代表者 : 代表取締役社長CEO 朴 貴頌(ぱく きそん)

設立 : 2017年5月15日

事業内容: 『トラッカーズ』の各種サービス企画・開発及び運営

商用車流通DX事業「トラッカーズオークション」

運送業務DX事業「トラッカーズマネージャー」

人材紹介事業「トラッカーズジョブ」 など

URL : https://azoop.co.jp/

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター