女性が『政治家になりたい』と言うと、周りはどう見る?

― “野心”とガラスの天井をめぐる男女差 ―

女性が『政治家になりたい』と言うと、周りはどう見る? ― “野心”とガラスの天井をめぐる男女差 ―

詳細は早稲田大学ウェブサイトをご確認ください。

|

<発表のポイント> ● 選挙に立候補するという行為は、多かれ少なかれ政治的権力を追求するという候補者の野心を顕示するものです。本研究では、政治的野心を示す女性候補者が有権者によってどう受け止められるのかを検証しました。 ●候補者が「自ら政治家になりたい」と野心を示すと、男女候補ともに有権者からの好感度が上がる一方で、「選挙で人気が出そうか」という評価においては、女性候補は男性候補と同等の恩恵を受けず、野心的な女性候補は野心的な男性候補に比べて人気が低いと見なされる傾向がありました。 ● 調査の対象となった有権者が女性であった場合に、野心を示す男性候補をより「人気がある」と捉え、野心的な女性候補を、同等のレベルで野心を示す男性候補に比べて相対的に人気が低いと評価する傾向が見られました。 ● こうした傾向は、有権者の直接的な反感ではなく「他の人は野心的な女性をあまり支持しないだろう」という、第三者についての思い込み(先入観)から生じており、ジェンダーバイアスが作用していることを示唆しています。 ● 本研究は、女性候補が能力や意欲を明確に示しても、男性候補と同等には選挙戦上の利益を得にくいという構造を示しており、女性候補のメッセージの出し方、政党による人材発掘支援、報道の在り方のなどの側面において、政治分野の男女格差を解消するための課題が明らかになりました。 |

女性候補が「政治家になりたい」と語ったとき、有権者はどう受け止めるのか。

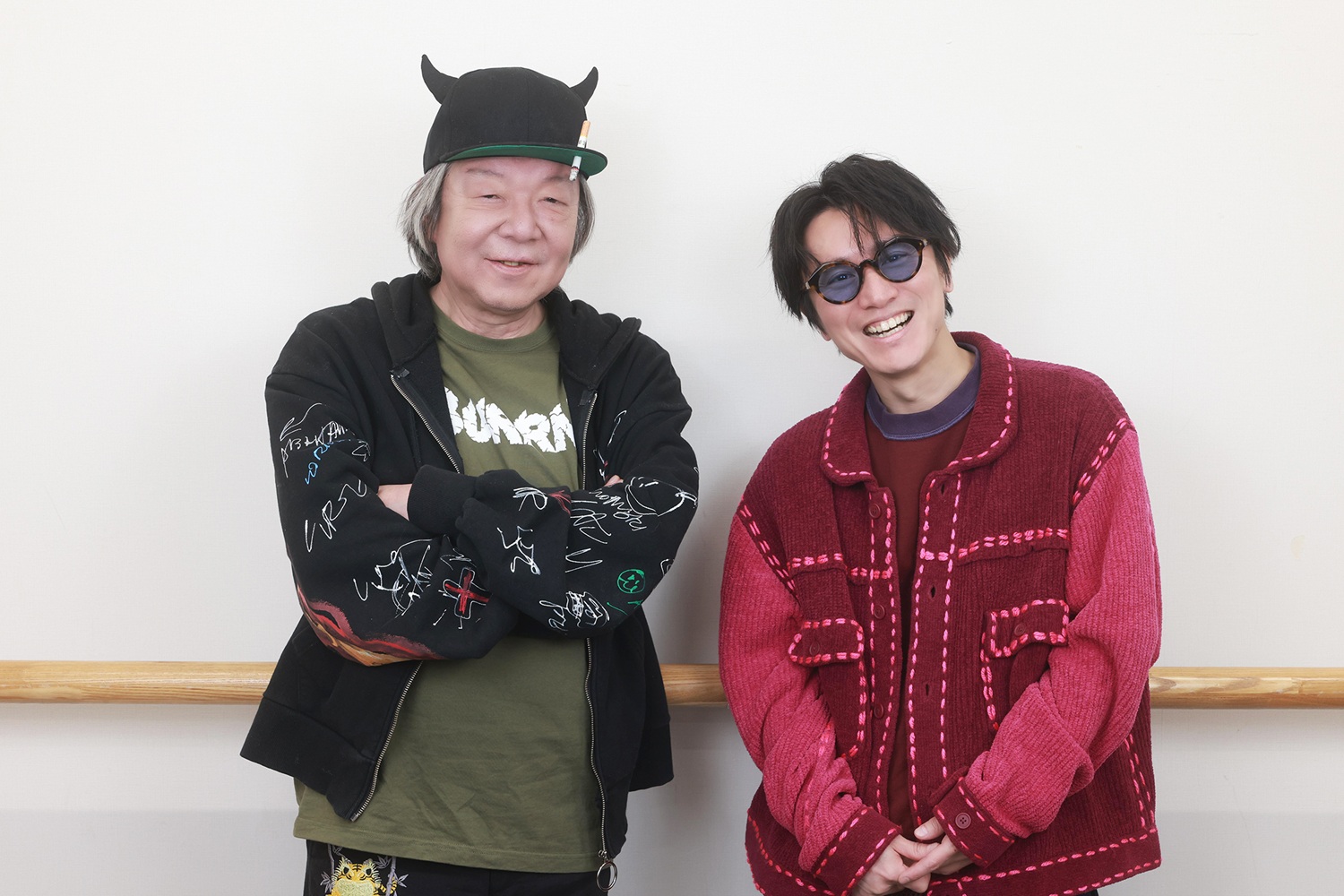

早稲田大学現代政治経済研究所の遠藤勇哉(えんどう ゆうや)次席研究員と早稲田大学政治経済学術院の尾野嘉邦(おの よしくに)教授は、選挙への立候補者が自身の出馬動機をどのように語るかという戦略的な選択が、候補者の性別によって有権者の評価のどのような影響が与えられるかを検証するために、日本の有権者3,000人を対象にオンラインによる調査(サーベイ実験)(※1)を実施しました。実験では、架空の地方議員候補者に関するプロフィールを提示し、候補者の性別(男性/女性)と出馬の動機の語り方(野心を明言する/野心を伏せる、すなわち自発的な出馬/周囲の勧めによる出馬)の2つの要因を無作為に操作しました。有権者の評価指標としては、候補者に対する個人的な印象(好感度)と、周囲の人々の間での人気度(どのくらい人気がありそうかという認識)の2点を測定しました。

その結果、野心を明言すると男女どちらの候補でも好感度は上がる一方、女性候補だけは「人気が出そう」という評価が伸びにくいことが分かりました。つまり、女性候補が野心の表明による「評価の伸び」を男性ほど享受できていないことが示されました。これは、「野心的な女性は嫌いだ」という直接的な反感ではなく、「周りの有権者は野心的な女性候補をあまり支持しないだろう」というセカンドオーダー信念(Second-order beliefs)(※2)を通じて、ジェンダーバイアスを生じさせていることも示唆しています。

本研究の結果は、女性候補のメッセージ設計や政党の人材発掘・支援、報道の在り方に示唆を与え、政治分野の男女格差を縮める方策の検討に資する知見となります。

本研究は2025年10月28日に「Electoral Studies」に掲載されました。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

政治分野における男女格差は依然として顕著であり、特に日本はOECD諸国の中で女性議員の割合は15.5%(衆議院)と低い水準にあります。従来の研究では、女性の方が男性に比べて立候補の意欲(潜在的な政治的野心)を示すことに消極的であることが指摘されてきました。また、一般に野心は男性的な特性と見なされ、積極的に公職を求める女性は、好ましくない、あるいは威圧的であると見なされがちであり、時に「鉄の女 (Iron Lady)」などの軽蔑的なレッテルを貼られることがあります。職場においても、自ら昇進を目指すことをためらう女性の事例が報告されています。

これまでの研究では、女性は男性に比べて「立候補したい」という意欲が低いことが繰り返し示されてきました。そのため、多くの研究は、女性の立候補意欲を高める要因―たとえば政党や周囲からの後押し、女性政治家のロールモデルの存在など―を明らかにすることに重点を置いてきました。

一方で、すでに立候補を決めた女性候補が、自らの「政治家になりたい」という意欲をどのように語るか、そしてその語り方に有権者がどう反応するのかという点は、十分に検討されていませんでした。

本研究は、この見過ごされてきた側面に焦点を当て、野心を前面に出す女性候補と、周囲から推されて出る女性候補とで、有権者の評価がどのように異なるかを実証的に明らかにした点に新しさがあります。

(2)今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法

本研究は、政治家になろうとする意欲(政治的野心)を公言することが、男女の候補者でどのような評価の違いに繋がるかを検証しました。日本の成人3,000人以上を対象に、架空の地方議員候補のプロフィールを提示し、候補者の性別(男性/女性)と立候補動機(「自らの意志で立候補」/「周囲の勧めで立候補」)をランダムに組み合わせて見せました。そしてそれらが、「好感度」と「他の有権者から人気がありそうか」の点において、有権者の評価にどう影響を与えるかを検証しました。

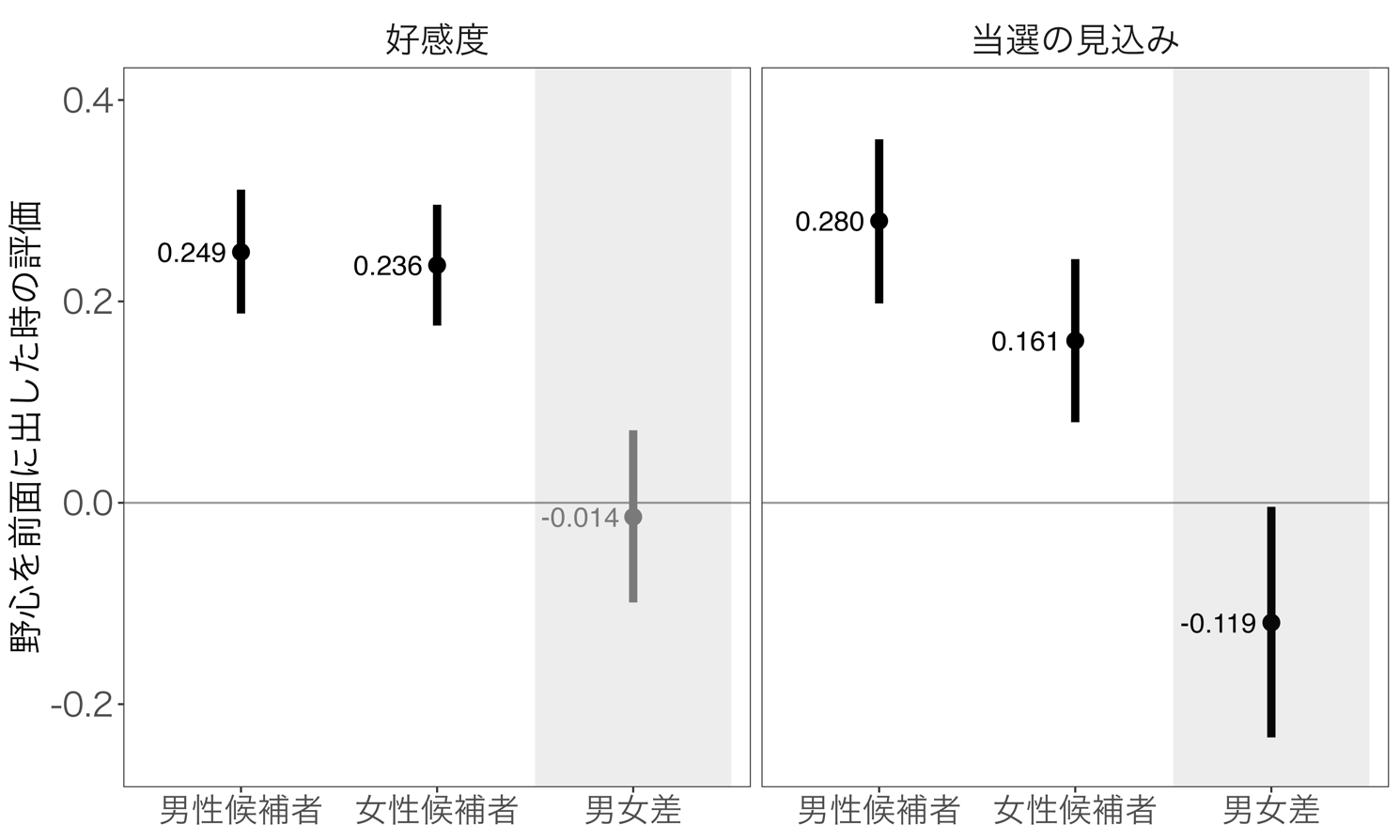

図1の左図の通り、「好感度」では男女差がほとんど見られず、野心を示すことは男女ともに有権者から好意的に受け止められている一方、右図の通り、「当選見込み(人気度)」では男性候補の方が女性候補よりも野心を示したときの効果が大きく、野心の表明が男性により有利に働いていることがわかりました。

「好感度」については、政治家になりたかったという野心を公言することが男女ともにプラスに働き、有権者は野心的な女性候補を「好ましくない」とは考えていないことが示された一方で、「他の有権者から人気が出ると思うか」という当選見込みの評価では、性別による明確な差が現れました。野心的な男性候補者は「人気が出るだろう」と評価が上がったのに対し、野心的な女性候補者は、好感度の向上と異なり、人気評価の面では同等の男性候補ほど大きく評価があがりませんでした。これは、「ブラックシープ効果」(※3)と整合する結果であり、女性有権者が、野心を示す内集団(女性候補)に対してより否定的な反応(人気度の低さの認識)を示すことを示唆しています。

このねじれの背景には、有権者個人の直接的な差別意識ではなく、「他の有権者は野心的な女性を支持しないだろう」という思い込みが影響している可能性があります。さらに、この傾向は女性有権者の間でより強く見られ、女性自身が「野心的な女性は当選しづらい」と感じている可能性を示唆しています。こうした認識が、女性の立候補をためらわせ、政治的野心の男女差を生み出す一因となっている可能性があります。

(3)研究の波及効果や社会的影響

本研究は、「野心をオープンにすること」自体は男女いずれの候補者に対しても好感度を高める一方で、当選できそうかという評価では男性候補の方が相対的に得をしやすいという、女性の政治進出を阻む「見えない壁」を明らかにしました。これは、有権者に露骨な差別がなくても、「あの候補者は他の有権者から支持が集まりにくいだろう」という他者評価の思い込みが積み重なることで、結果として女性の当選を難しくする可能性があることを示しています。このような「人気が低い」という認識は、女性が野心を公然と表明したり選挙に出馬したりすることをためらわせ、自己増幅的な循環を通じて政治的野心のジェンダーギャップを持続させる恐れがあります。すなわち、「当選しづらさ」の認識が広がれば、女性自身が「野心的な女性は政治で成功しにくい」と感じ、立候補をためらう悪循環が生じ、政治分野におけるジェンダー格差が長く残る一因となっている可能性があります。したがって、政治分野の男女格差を是正するためには、公然たる固定観念の是正に加えて、野心的な女性候補の選挙上の実現可能性(Viability)(※4)に対する有権者の認識に働きかけることが重要であると考えられます。

この課題に対処するには、単に「女性候補を増やそう」と呼びかけるだけでなく、政治的野心を示す女性候補に対する有権者の印象や認識をどのように変えるかという、新たな視点からの対策が求められます。女性候補のメッセージの出し方、政党による人材発掘・育成・支援、そして報道のあり方に対しても重要な示唆を与えるものです。

(4)課題、今後の展望

今後の課題は、有権者が抱く「野心的な女性は当選しにくそうだ」という思い込みを、どのように変えていけるのかを明らかにすることです。そのためには、こうした認識がどのように形成され、どのように共有されていくのかというメカニズムを解明し、意識変容につながる具体的な戦略を探る必要があります。

今回の研究は地方議会議員選挙を想定して行われましたが、より高い地位を争う国政レベルの選挙では、この傾向がさらに強まる傾向があります。また、年齢層や支持政党、メディアによる報道の影響など、人々の思い込みを強める要因を詳しく検証することも今後の課題です。

特に、女性有権者自身が「野心的な女性は人気が出にくい」と感じてしまう心理的背景をより深く理解し、その構造を変えるためのアプローチを検討することが、今後の重要な研究テーマとなります。

(5)研究者のコメント

今回の発見は、日本の選挙の文脈で、野心を公言することが好感度では男女の候補者ともプラスである一方、当選見込み(周囲からの人気の予測)では男性の伸びが相対的に大きいことを示しました。つまり、直接の反感ではなく、「他の人は野心的な女性を支持しないのでは」という二次的信念が評価の差を生んでいます。こうした「思い込み」の連鎖を断ち切ることが、女性の政治参加を広げるうえで重要だと考えられます。

(6)用語解説

※1 サーベイ実験

サーベイ実験とは、アンケート調査のようなサーベイに実験的手法を組み合わせたもので、回答者を無作為に異なる条件に割り振り、条件ごとの回答傾向の違いを観察します。それぞれの条件ごとに質問文の内容や指示文を入れ替えることで、そうした操作が回答にどのような因果的効果を及ぼしたのかを検証することができます。

※2 セカンドオーダー信念(Second-order beliefs)

自分自身の好き嫌いや評価ではなく、「他の人たちはどう評価していると自分が思っているか」という、他者の評価に関する予想に基づく信念のこと。たとえば「私はこの候補が良いと思うが、みんなには人気がないだろう」といった見立て。

※3 ブラックシープ効果

内集団のメンバーがその集団の規範から逸脱した(望ましくない)行動をとった場合、そのメンバーが、外集団のメンバーよりもさらに厳しく、否定的に評価される現象のこと。

※4 選挙上の実現可能性(Viability)

候補者が「選挙で勝てそうか(当選しそうか)」という見込みのこと。個人の好み(好感度)とは別の、周囲の有権者の支持が集まりそうかという見込み度を指し、英語ではelectabilityとも呼ばれる。

(7)論文情報

雑誌名:Electoral Studies

論文名:Emphasizing or Downplaying Political Ambitions: Exploring the Role of Candidate Gender in Shaping Voter Perceptions

執筆者名(所属機関名):遠藤勇哉*(早稲田大学)、尾野嘉邦(早稲田大学)

掲載日:2025年10月28日

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379425001106

(8)研究助成(外部資金による助成を受けた研究実施の場合)

科研費基盤研究A「政治的ジェンダーバイアスの包括的研究」(20H00059)など

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター