超小型衛星「AE2a」によるハイパースペクトル観測に成功

令和7年11月5日

国立大学法人福井大学

本研究成果のポイント

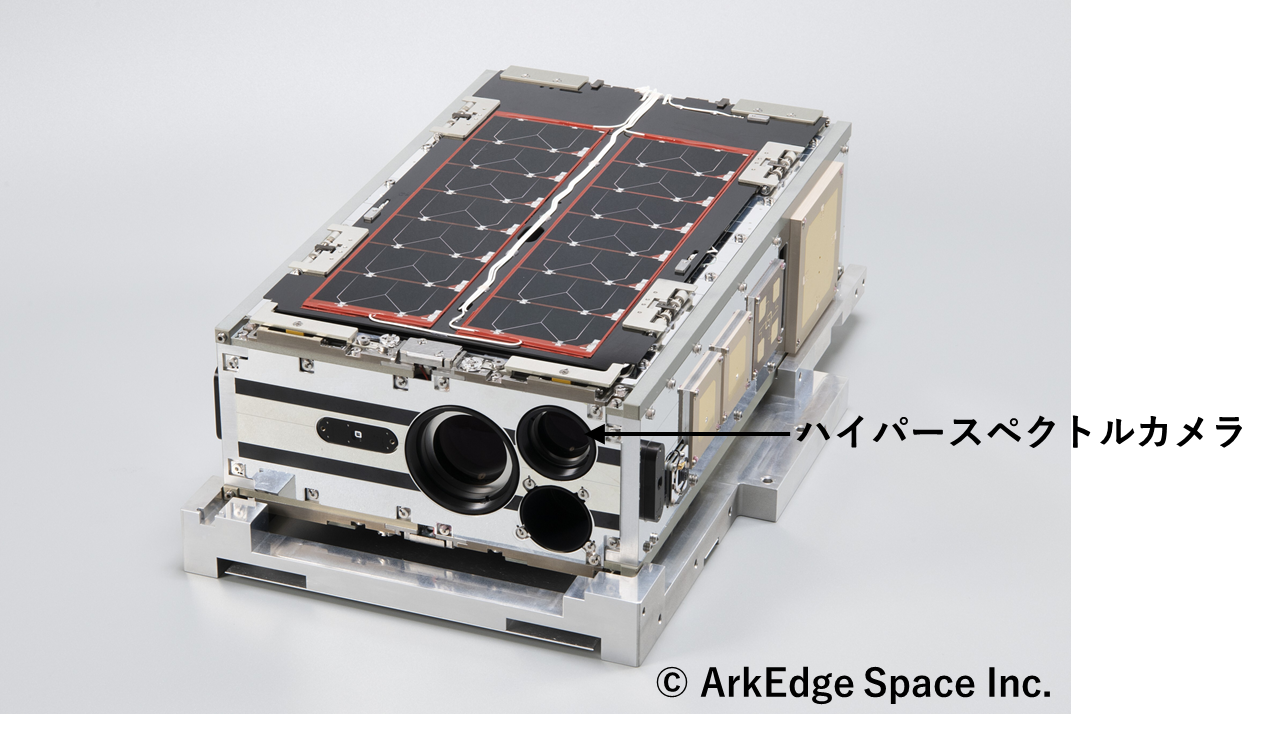

◆ 福井大学が開発した線形可変フィルタを用いた超小型ハイパースペクトルカメラを、株式会社アークエッジ・スペース(以下、アークエッジ・スペース社)の6U級超小型衛星「AE2a」に搭載し、軌道上での観測に成功

◆福井大学としては、3度目の軌道上からのハイパースペクトル観測成功

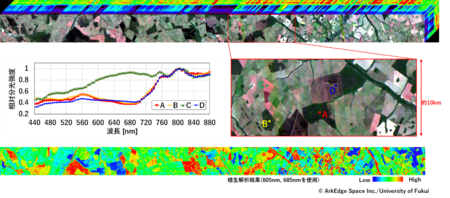

◆これまでの成果を基に光学性能を向上させ、地上分解能(注1)約20m/pixelの可視近赤外ハイパースペクトル観測を実現し、植生解析による地表面状態の把握に成功

◆開発した光学・画像処理技術の信頼性と再現性を宇宙空間で実証し、社会実装に向けた重要な一歩となった

概要

国立大学法人福井大学産学官連携本部(以下「福井大学」)の青柳賢英准教授が開発・改良した線形可変フィルタを用いた超小型ハイパースペクトルカメラが、地球観測に成功しました。2025年6月24日にFalcon 9(Transporter-14)で打ち上げられたアークエッジ・スペース社が開発した6U級超小型衛星「AE2a」(6U衛星汎用バス「リモートセンシングモデル」)に搭載され、試験電波にて観測を開始したことによるものです。

福井大学で開発したハイパースペクトルカメラとして、3度目の軌道上観測成功となります。宇宙技術は軌道上成功回数を積み上げることが、実用化としては重要であり、開発した光学・画像処理技術の信頼性と再現性を実証し、社会実装に向けた重要な一歩となりました。

本観測では、これまでの成果を基に光学性能の向上を目的として長焦点化したモデルを衛星に搭載。地上分解能約20m/pixel級の可視近赤外ハイパースペクトルデータを取得し、植生解析を通じて地表面の状態把握に成功しました。この成果により、超小型衛星による高性能地球観測の可能性を大きく広げ、今後の衛星リモートセンシング技術の実用化促進が期待されます。また、観測目的に応じた仕様変更が可能なことから、将来的に赤外域への展開などの観測波長の拡大を容易にし、農業・環境・資源分野における高性能リモートセンシングの普及に貢献する技術基盤となります。

本成果は、産学連携による超小型衛星技術の社会実装に向けた重要な一歩であり、福井大学は今後もアークエッジ・スペース社などの企業らと協力しながら、多様な分野への応用拡大を目指して研究開発を推進します。

〈研究の背景と経緯〉

近年、地球環境や農業分野における観測ニーズの高まりとともに、小型・高性能なリモートセンシング技術の重要性が増しています。100 kg未満の「超小型衛星」は、開発期間やコストを大幅に削減できることから、教育・技術実証にとどまらず、実用観測プラットフォームとしての地位を確立しつつあります。特に、1辺10 cmを単位(1U)とする「キューブサット(注2)」は、その汎用性と打ち上げ機会の多さから、民間・学術を問わず開発が急増しています。

地球観測分野では、ハイパースペクトルカメラが農業、森林、環境モニタリングなど多様な応用において注目を集めています。ハイパースペクトルカメラは、空間情報と分光情報を同時に取得でき、物質の状態を分光的に識別することで、地表面の状態を精緻に把握することが可能です。しかし、従来のハイパースペクトルカメラは特に分光器が大型であり、超小型衛星への搭載にはサイズ・重量・電力の制約がありました。

この課題に対して、福井大学産学官連携本部青柳賢英准教授は、線形可変フィルタ(注3)と独自の画像処理技術を組み合わせることで、分光性能を維持しながら大幅な小型化を実現しました(注4)。本技術は、産業用光学部品を活用することで、設計の簡便さと高い再現性を両立し、これまでに複数の衛星実証を経て信頼性を高めてきました。今回の「AE2a」衛星搭載カメラは、これらの成果を基に地上分解能を向上させたモデルであり、福井大学としては3度目となる軌道上観測成功を達成しました。

〈研究の内容〉

本研究で開発されたハイパースペクトルカメラは、位置に応じて透過波長が連続的に変化する線形可変フィルタを採用し、光学系を簡素化でき、さらに透過率が高いため、従来型の分光器に比べて高感度かつ軽量な構成を実現しています。カメラは高感度モノクロイメージセンサを用い、100 mm焦点距離・F/4レンズとの組み合わせにより、軌道高度約580~590 kmで地上分解能約20m/pixelを達成しました。波長範囲は440〜880nmの可視近赤外域で、89バンド、12bitダイナミックレンジのハイパースペクトルデータを取得できます。カメラ本体の重量は約270 gと小型軽量を実現しています。さらに、産業用レンズを交換するだけで地上分解能等の光学性能を柔軟に変更できる設計としており、観測対象やミッション条件に応じて仕様を容易に最適化できます。これは、同一フィルタを使いながら異なる焦点距離や視野角を設定できる構成です。フィルタ交換も容易なため、将来的には赤外域への波長拡張にも対応可能な拡張性を備えています。

このハイパースペクトルカメラは、アークエッジ・スペース社がNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成事業の一環として開発した6U級超小型衛星「AE2a」(6U衛星汎用バス「リモートセンシングモデル」)に搭載され、2025年6月24日にSpaceX Falcon 9 (Transporter-14)によって軌道投入されました。軌道上での試験電波による観測では、地上分解能約20 m/pixel級の可視近赤外ハイパースペクトルデータの取得に成功し、植生分布(注5)や地表面の状態把握を目的とした解析が可能であることを確認しました。得られたデータからは、植生域・裸地・水域などの分光特性が明瞭に取得され、植生解析による地表面状態の可視化も実現しました。

〈今後の展開〉

本成果は、超小型衛星による高性能リモートセンシングの実用化に向けた重要な一歩となります。線形可変フィルタを利用した観測技術は、観測仕様を柔軟に設計できるため、小型衛星コンステレーション(注6)による多目的観測にも適しています。今後は、観測波長域を可視近赤外から、さらに赤外域へ拡張し、農業・環境・資源・カーボンニュートラル分野などへの応用を目指します。また、福井大学は、アークエッジ・スペース社をはじめとする企業らとの産学連携を深め、地域や産業の課題解決に資する次世代リモートセンシング技術の社会実装を推進していきます。

〈参考図〉

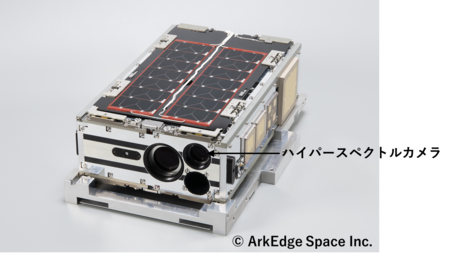

図1:ハイパースペクトルカメラを搭載した超小型衛星「AE2a」の外観

図1:ハイパースペクトルカメラを搭載した超小型衛星「AE2a」の外観

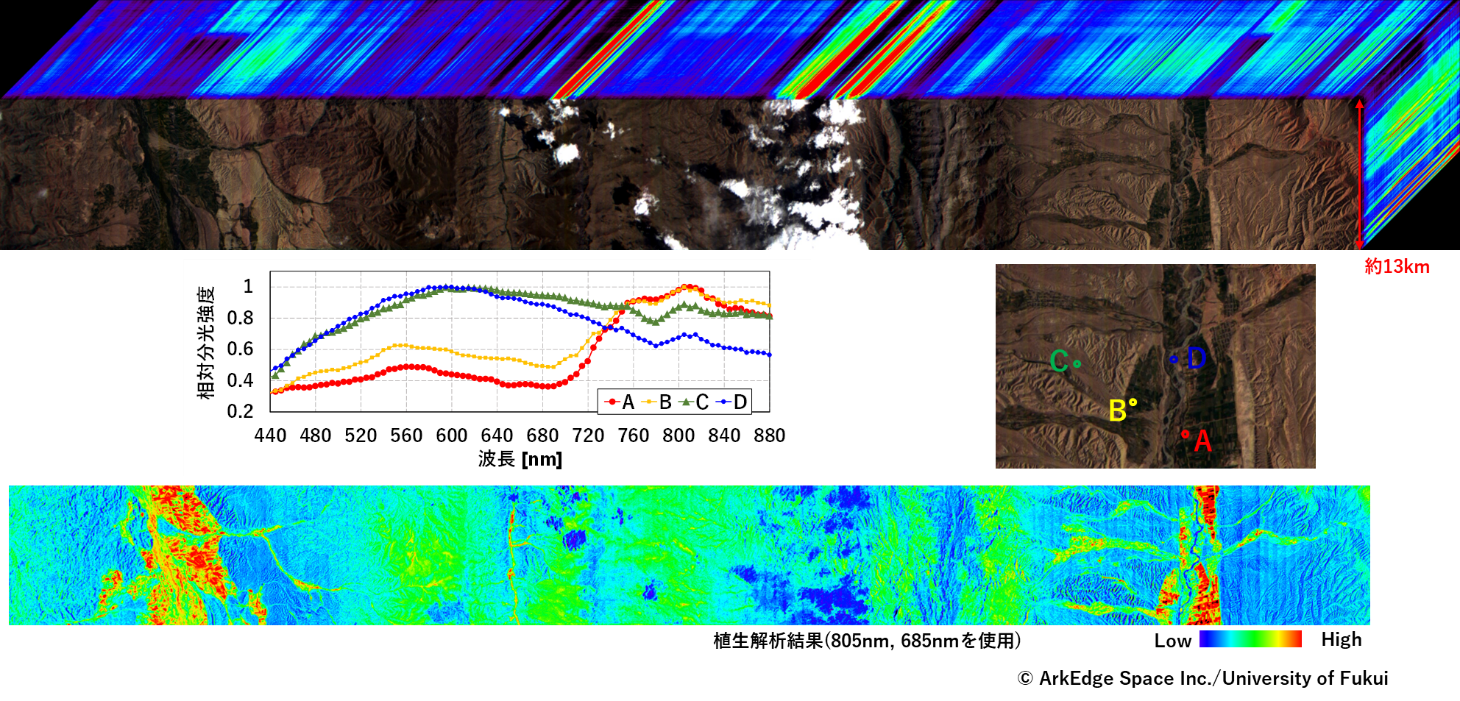

図2:ハイパースペクトルカメラの観測例 2025年9月2日(UTC)観測、キルギス周辺

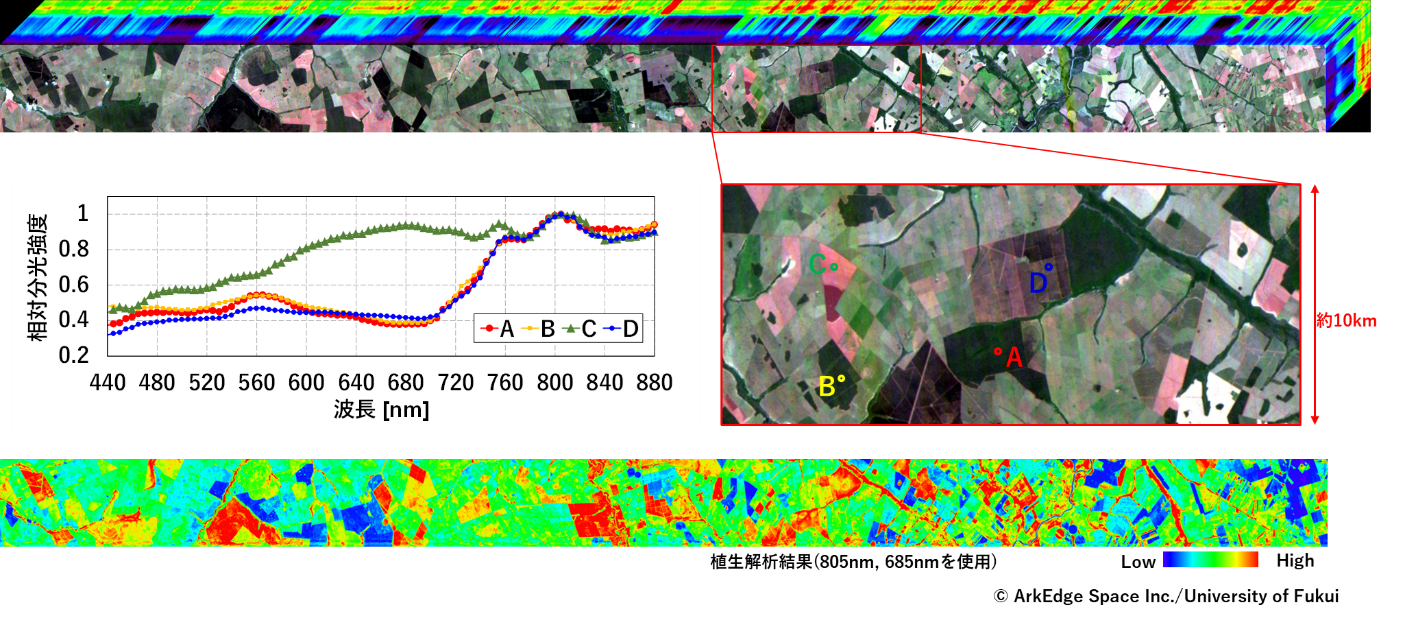

図3:ハイパースペクトルカメラの観測例 2025年10月21日(UTC)観測、ブラジル周辺

〈用語解説〉

(注1)地上分解能

衛星画像で識別できる地上の最小距離。分解能が高いほど、地上の小さな物体を識別することが可能。ここでは1画素あたりの地上距離[m/pixel]で示す。

(注2)キューブサット(CubeSat)

10 cm×10 cm×約10 cmを1つのユニット(1U)とした、超小型衛星の規格の一つ。ここ10年ほど、世界的に宇宙の商業利用が進んだことで、キューブサット規格の地球観測衛星や通信衛星などが、安価に大量に打ち上げられている。6Uキューブサットは、10 cm×約20 cm×約30 cmのサイズ。

(注3)線形可変フィルタ

LVF(Linear Variable Filter)、もしくはLVBPF(Linear Variable Band-pass Filter)

フィルタの位置によって透過する波長が連続的に変化する光学素子

(注4)ハイパースペクトルカメラの大幅な小型化

① Yoshihide Aoyanagi, On-orbit demonstration of a Linear variable band-pass filter-based Miniaturized Hyperspectral camera for CubeSats, Journal of Applied Remote Sensing, Vol. 18, Issue 4, O44512

[doi.org/10.1117/1.JRS.18.044512]

② Yoshihide Aoyanagi, Tomofumi Doi, Hajime Arai, Yoshihisa Shimada, Masakazu Yasuda, Takahiro Yamazaki, Hiroshi Sawazaki, On-Orbit Performance and Hyperspectral Data Processing of the TIRSAT CubeSat Mission. Remote Sens. 2025, 17, 1903. [doi.org/10.3390/rs17111903]

③ 特願2025-052860, 「画像情報生成プログラム、ハイパースペクトルカメラ及び人工衛星」, 青柳賢英2025年3月27日

(注5)植生分布

植生分布の把握には、特に「正規化植生指数(NDVI: Normalized Difference Vegetation Index)」が広く用いられており、植物の光合成活性に関連する反射特性(近赤外と赤の波長帯)をもとに計算される。NDVIは、値が高いほど植生が密で健康であることを示しており、農業や森林管理、環境モニタリングなどに広く利用される。

(注6)小型衛星コンステレーション

複数の小型衛星を軌道上に配置し、観測頻度等を高める方法。近年は、数十機〜数百機規模のコンステレーションによって、地球観測や通信サービスの高頻度化が進んでいる。

編集部からのお知らせ

新着情報

あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター