「特集」ゲームチェンジの行方 新聞社vs生成AI 訴訟が問う核心とは

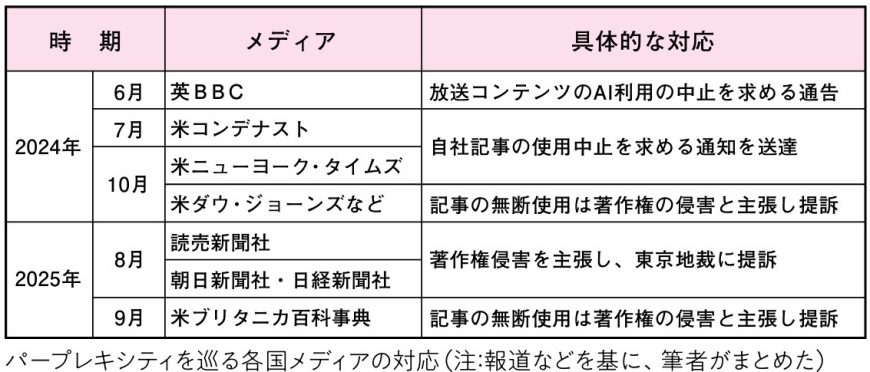

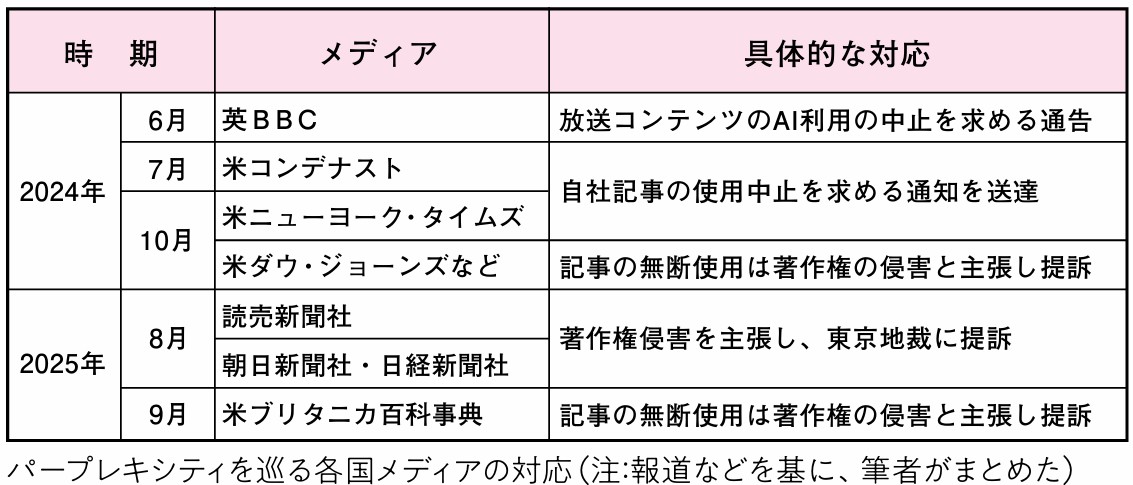

大手メディアと生成AI(人工知能)事業者との訴訟が日本でも始まる。読売新聞のグループ3社が8月7日、続いて朝日新聞社と日本経済新聞社が共同で8月26日、米国の新興企業、パープレキシティ(カリフォルニア州)を相手取り、記事の利用差し止めと損害賠償などを求めて東京地裁に訴えた。AIが各社の記事を無断で複製し、記事を含む回答文を生成するのは著作権侵害に当たるとの主張だ。請求額はそれぞれ21億~22億円。主な争点は何か、この訴訟で何が問われるのか、問題の核心に迫る。

新興のパープレキシティは検索系AI市場を席捲している

「取材の成果へのタダ乗りを許せば、取材に裏付けられた正確な報道に負の影響をもたらし、民主主義の基盤を揺るがしかねない」と、読売新聞グループ本社広報部。「記事の無断利用が続く状況は看過できない。違法な利用を続ける事業者には対応を求めていく」とは、朝日新聞社広報部のコメントだ。

各社は何が違法だと訴えているのか。読売と朝日・日経とで細かな違いはあるものの、発表資料などから見えてくる主張は大きく3点に集約できる。

著作権の侵害

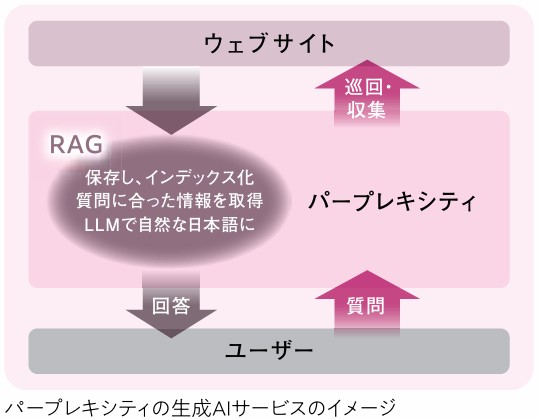

まずは著作権侵害だ。パープレキシティの「ボット」と呼ぶプログラムは常にウェブ上を巡回してさまざまなコンテンツを集めている。当然、新聞社のウェブサイトも対象で、集めた情報を迅速に取り出せるようインデックス化してデータベースに整理整頓しているとみられる。この過程で記事や画像を許諾なく「複製」しているという主張だ。

また記事の創作的な表現を含む回答文をユーザーに返すことは、それが1対1の対話形式であっても不特定または多数、つまり「公衆」に向けた配信サービスであり、公衆送信権の侵害にも当たるとしている。

著作権法には、知りたい情報の検索や解析の結果を表示する場合であって、かつそれが「軽微」で「付随的」なら、著作物を許諾なく利用できるという例外規定がある(47条の5第1項)。その「軽微」利用の準備行為としての複製や公衆送信もOKだ(同条第2項)。

ではパープレキシティの回答は「軽微」の範囲内と言えるかが問題になる。ここで注意したいのは、回答文に織り込まれた元記事は「検索結果」そのものではなく、検索結果を基に情報をつなぎ合わせ、再構成して生成された、いわばよく似た別の文章になりがちな点だ。

「検索拡張生成」(Retrieval Augmented Generation)の頭文字をとって「RAG」と呼ばれる技術で、自ら整理したデータベースと大規模言語モデル(LLM)、検索エンジンを連結し、質問に対する模範回答を導き出す〝魔法の箱〟とも言える。

「ここを参照した」という出典とリンク先は表示される。しかし回答文は記事に含まれる創作的な表現を使いつつ、それらを要約したり部分的に言い換えたり順序を入れ替えたりもする。元の記事が回答文の中に混然一体として〝溶け込んでいる〟状態とはいえ、同条の「付随性」要件を満たさない可能性がある。

そもそも記事の創作的な表現をそのまま使ったような要約は記事の二次利用に関する翻案権、または「著作者の意図しない改変」を禁じる同一性保持権の侵害ともなり得るだろう。

仮にこれらの疑義をクリアできたとしても、47条の5にはただし書きがあり、「権利者の利益を不当に害する場合」は適用されない。その場合は原則に戻って「要許諾」となるから、著作権侵害が成立し得る。

不法行為責任も

3社の主張の2点目は、パープレキシティの行為は各社が多大な労力と費用をかけて作成した記事にタダ乗りして営業を妨害しており、民法上の一般不法行為に当たるとするもの。

検索エンジンであれば、結果一覧に表示されたリンクを通じて、利用者をオリジナルの記事へ誘導してくれる。ところがAI検索は別名「回答エンジン」と呼ばれる通り、よくまとまった回答文で利用者は事足りてしまい、オリジナルへの訪問が大幅に減ってしまう。

いわゆる「ゼロ・クリックサーチ」と呼ばれる問題で、サイトの閲覧数に応じて得られる広告収入を減少させ、新聞社サイトのビジネスモデルを破壊するという危機感をかねて各社は募らせてきた。

もとより新聞社は権力を監視し、国民の知る権利に応えるべく、多くの記者を抱え、現場へ出向き、関係者への取材を通じて集めた情報を精査し、取捨選択し記事を執筆する。何がニュースか、どう伝えるべきかを編集局内で議論し、事実確認や補強取材、校閲などの作業を経て読者に届けられる。

報道の持続可能性

そこには多大な労力と費用や時間が投じられており、成果物である記事をAIが対価の支払いもなく読み取り、虚実ない交ぜの回答を瞬時に量産してしまったのでは、報道というなりわいは持続し得ない。著作権侵害の成否という一義的な争点を超えた、3社の訴えの核心はここにあるように感じられる。

実は著作権で保護されないコンテンツを無断で使った場合に不法行為を問えるかについては、これを否定する裁判例が続いてきた。北朝鮮で製作された映画を日本のテレビ局が許諾なく放送したことに関し、未承認国の著作物は保護対象外であることを理由に、不法行為の成立を否定した最高裁判決(2011年)が長く踏襲されてきたためだ。

ところが、この流れに転機が訪れている。バンドの演奏を耳で聴き取って制作した楽譜をことわりなく模倣され、ウェブサイトに公開されたことで、楽譜出版社がサイト運営会社を訴えた事件。東京高裁は昨年6月、サイト会社側の不法行為を認め、損害賠償を命じた。

楽譜は一般には著作物に当たらないとされるが、こうしたフリーライドを許せば、高いスキル、多くの時間を要する採譜という活動をやる人がいなくなり、ひいては「音楽文化の発展を阻害する結果になりかねない」と、同判決は踏み込んだ。

また将棋のタイトル戦の棋譜を許可なく配信していたユーチューバーを読売新聞社が訴えていた事件では今年5月、東京地裁がユーチューバーの不法行為を認め、損害賠償を命じた。情報鮮度が高い対局当日の配信により「原告らの営業活動に与えた不利益も大き」く、「許される自由競争の範囲を逸脱」しているとした。

暗に法改正も催促

民法の特別法である著作権法が保護の及ぶ範囲について細かく線引きしている規律とは別に、そのすき間からこぼれ落ちる、または立法時に想定されなかった個別の事例をどう判断するのか。とりわけAIのような最新のテクノロジーに起因するさまざまな不都合をどう考え、斟酌(しんしゃく)すべきか。最近の裁判例を意識しつつ、3社はそんな重い問いを投げかけてもいる。

3社の訴えはあわせて、著作権法の改正も含めた法体系の見直しを暗に迫ってもいる。数多くの判例の積み重ねによって相場観が形成される米国とは異なり、日本の法律は大陸法(成文法)の流れをくんでおり、条文の正しい理解と解釈が出発点となる。

その条文が解を示してくれず国内でAI訴訟が相次ぐのは、現行法が調整弁として機能しないせいであり、当事者の争いの一切を司法に委ねるのには無理があるのではないか。2018年の著作権法改正はAIも念頭に置いてはいたものの、RAGのような最新技術を踏まえた修正が必要ではないか。3社の訴状に込められた裏メッセージだ。

拒否設定を無視

話を一般不法行為の方に戻そう。パープレキシティの悪質性や害意を裏付ける材料として3社は、各社のウェブサイトの回覧、コンテンツの収集を拒む技術的な設定を、同社が無視していることを挙げている。

ロボッツ・ドット・テキスト(robots.txt)という記号(タグ)で、ウェブ上を巡回するボットが機械的に読み取れるようURL配下のファイルに書き込む。3社はパープレキシティの二つのボット名を記載し、「巡回お断り」と告知しているのに記事が表示されてしまうのはルール違反だとしている。

同社自身が認めているが、二つの公式ボット以外にも外部の提携ボットを使ってコンテンツを収集していると思われる。これはrobots.txtの指示を意図的に回避し、国際標準が認めているオプトアウト(自分の情報を使わないよう除外を求める意思表示)の権利をないがしろにする点でも問題がありそうだ。

話を少し著作権侵害の方に戻すが、47条の5の所在検索も、その準備行為としての複製や送信も、robots.txtや特殊なメタタグなどアクセス拒絶の指示を守るよう施行規則で定めている。3社から直接言及はないが、今後のポイントにはなるだろう。

不正競争行為も

最後に主張の3点目について。朝日、日経の2社に関しては、虚偽の内容をあたかも朝日、日経が報じたかのような回答文を出力し、2社の信用を傷つけたとして、不正競争防止法違反も訴えている。AIに起こりがちなハルシネーション(幻覚)と呼ばれるもので、朝日や日経を出典としつつ虚偽の事実を告知し、流布することで2社のブランド価値を棄損したと難じた。

また、記事の二次利用に関する禁止事項などを定めた各社の利用規約違反も指摘している。朝日に関しては提携先(ヤフー)に配信した記事もことわりなく使われている点、日経に関しては有料会員限定の記事の一部を、ログイン・パスワードの認証手続きを突破して取得し、表示している点などを問題視している。

パープレキシティは「この誤解を解消するまでしばらく待ってほしい」などと回答。一方で報道機関などに収益の一部を分配する仕組みを今秋に始めると8月末、発表した。原資として約63億円を確保したといい、和解も含めた今後の対応が注目される。

10年単位の争いも

かつて米国で書籍の全文を検索用に複製する行為が適法か、全米作家協会などとグーグルが争った「グーグルブック訴訟」は、2016年の結審までに10年余を要した。

国内外で相次ぐ一連のAI訴訟も、同様の時間軸を要すると思われるが、果たして10年後にAIを取り巻く風景がどう変わっているのか誰も予想できない。AIを巡る司法と立法とテクノロジー3者の間の緊張もまた、かつてなく高まっていくのだろう。

知的財産ライター 秤太郎(はかり・たろう)

(Kyodo Weekly 2025年9月29日号より転載)